Ce festival est unique, singulier, rare, festif (rares sont les festivals qui se souviennent ainsi de la racine du substantif qui les désigne), convivial (l’accueil, invariablement affable dans toutes les salles du festival), cinéphile, généreux, populaire (« un festival de cinéma pour tous » indique l’affiche du festival, ce qu’il est incontestablement), passionnant. Et son nom, au-delà de la référence aux célèbres frères, lui va à merveille. Cinq jours sur la planète cinéphile dont je suis revenue enthousiaste et enchantée, ensorcelée par cette lumineuse atmosphère. Le programme était tellement riche et varié que les choix furent cornéliens et de véritables tortures. Un film de Capra ou un film d’Almodovar? Une master class d’Isabella Rossellini ou un film de Sautet? Un ciné-concert ou un film d’Ida Lupino? Impossible de choisir!

Depuis ma venue au Festival Lumière de Lyon en 2011, je m’étais promis de revenir tant j’étais tombée sous le charme de ce festival, véritable antre de la cinéphilie (à ne plus en savoir où donner de la tête tant les séances, les conférences plus passionnantes les unes que les autres foisonnent aux quatre coins de Lyon) et cette fois je me promets déjà d’y revenir toute la durée du festival en 2015 tant j’ai dévoré ou plutôt dégusté ces cinq jours d’immersion cinématographique. En six ans, le Festival Lumière a pris une belle ampleur et a réussi à s’imposer en douceur comme un évènement cinématographique (inter)national incontournable.

Rarement un festival m’aura procuré autant de frissons. Pas de peur, non. Mais ceux que donnent la passion. La passion sur l’écran. La passion de ceux qui aiment le cinéma et de ceux qui le font. La passion du cinéma. Celle qui respire et transpire partout. A fortiori dans ce lieu tant chargé d’Histoire du cinéma et d’histoires qu’est l’Institut Lumière, quartier général du festival. Voilà, Lyon c’est un festival frissonnant qui n’oublie pas que le cinéma est un partage, une expérience collective. Une bulle d’irréalité qui, paradoxalement, est parfois aussi une « fenêtre ouverte » sur la réalité.

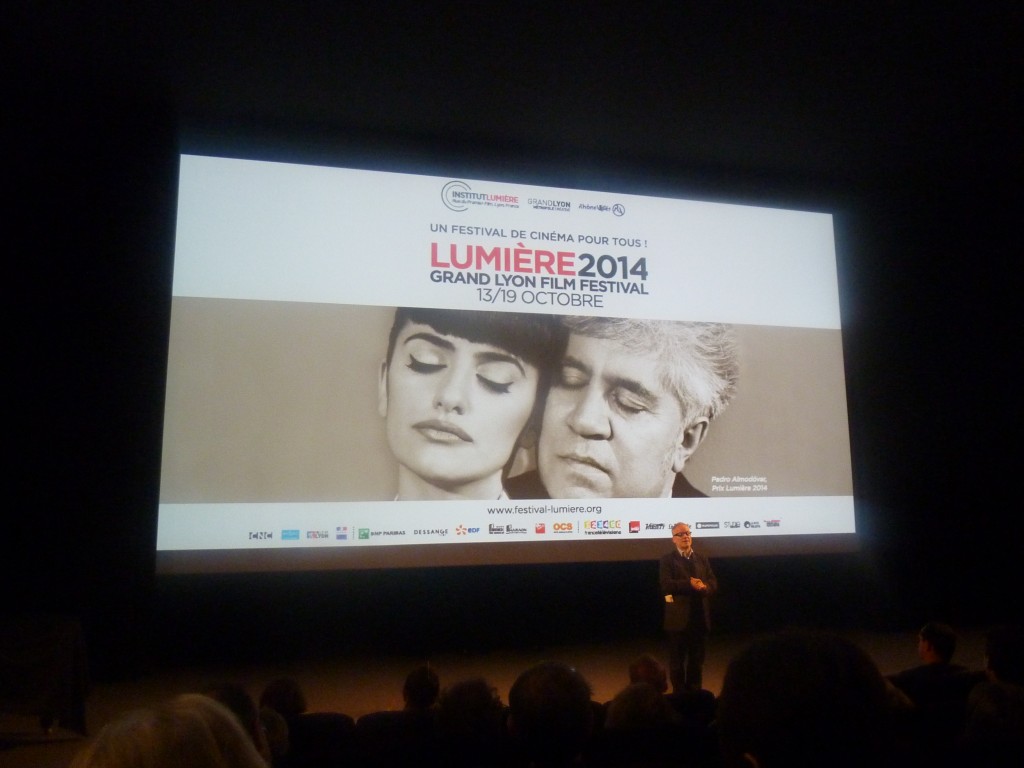

Emportée par ce tourbillon de cinéma et de musique (omniprésente aussi mais comment aurait-il pu en être autrement quand le festival remettait son 6ème prix Lumière à Pedro Almodovar dont les films sont tellement portés par la musique?), je n’ai que trop peu écrit pendant ce festival. Vous retrouverez donc ci-dessous mon compte rendu chronologique a posteriori sur ces cinq journées qui furent à l’image du cinéma de celui que le festival célébrait cette année, Pedro Almodovar: flamboyantes.

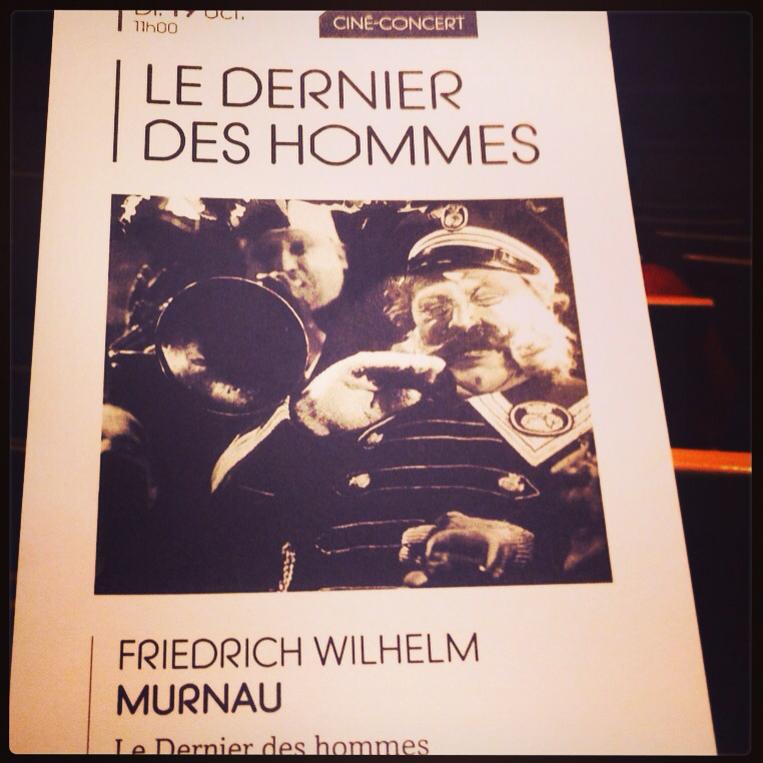

Dans ce compte rendu, des master class passionnantes (Michael Cimino, Isabelle Rossellini, Ted Kotcheff, Pedro Almodovar), des conférences de presse (Keanu Reeves, Pedro Almodovar), des ciné-concerts éblouissants (« Berlin, symphonie d’une grande ville », « Le Dernier des hommes » de Murnau que j’ai découvert à cette occasion, un chef d’œuvre d’une modernité stupéfiante et un film que je place désormais dans les premiers rangs de mon panthéon cinématographique), un film de Sautet revu pour la énième fois mais pour la première fois dans une salle de cinéma (« César et Rosalie »), un classique choisi par Pedro Almodovar (« Thérèse Raquin » de Carné), des découvertes bouleversantes (« Un étrange voyage ») ou instructives (‘ »Side by side »)…et tant de films que ce festival me donne envie de découvrir ou redécouvrir.

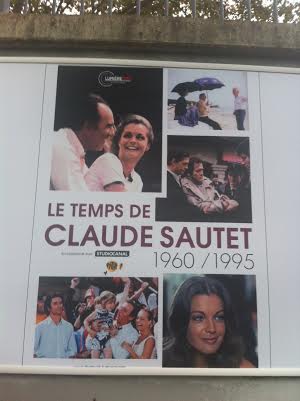

La programmation était tellement riche qu’il m’a été impossible de voir autant de films que je l’aurais souhaité, également au programme: des œuvres gigantesques en copies restaurées et sur grand écran, une nuit Alien, Coluche dans le cinéma français, la brocante cinéma et photo, les documentaires sur le cinéma, un rétrospective Ida Lupino, un hommage au cinéma espagnol et une sélection de films effectuée par Pedro Almodovar, une rétrospective Capra, des hommages -à Faye Dunaway, Isabella Rossellini, Ted Kotcheff, Michael Cimino-, des films restaurés, des ciné-concerts, une invitation à Michel Legrand…et « le temps de Claude Sautet », une rétrospective du cinéaste, accessoirement mon cinéaste préféré.

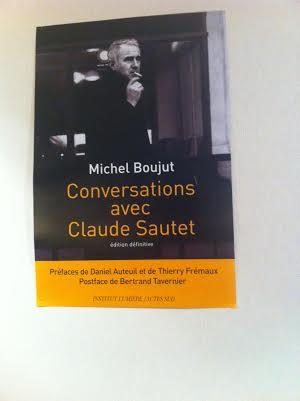

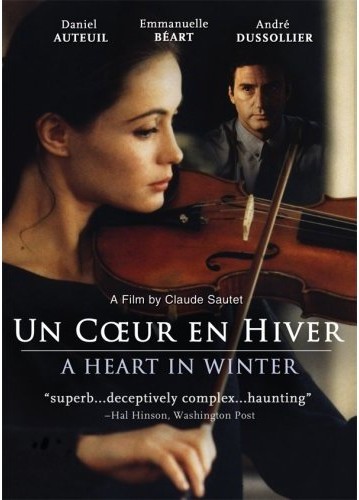

Si, des films de Claude Sautet, je n’ai eu le temps de revoir que « César et Rosalie » et « Un mauvais fils », je ne résiste pas à l’envie de vous livrer (en bas de cet article) la critique de mon film préféré, « Un cœur en hiver ». Je dois dire que lire dans l’excellente feuille du festival « Rue du premier film » que Xavier Dolan est un « très grand fan » de ce film me réjouit, moi que l’on regarde souvent avec un mélange de stupéfaction, de commisération et d’incrédulité quand je cite « Un cœur en hiver » comme mon film préféré (même s’il se dispute souvent la première place avec « Le Guépard » de Visconti, « Match point » de Woody Allen, « Le Samouraï » de Melville et quelques autres mais c’est là un autre débat…). Au passage, si vous aimez le cinéma de Claude Sautet ou si vous souhaitez mieux le connaître, je vous recommande « Conversations avec Claude Sautet », l’ouvrage de Michel Boujut réédité avec des préfaces de Daniel Auteuil et Thierry Frémaux et une postface de Bertrand Tavernier.

Chacune de ces projections, et l’enthousiasme qu’elles ont suscitées, ont témoigné de la modernité et l’intemporalité de ces classiques du cinéma qu’il est plus que jamais nécessaire de revoir et préserver.

Vous verrez aussi, dans ce compte rendu, des images d’une des singularités réjouissantes de ce festival, le tournage la « La sortie de l’usine Lumière » version 2014, encore une belle idée, mais aussi des vidéos de la clôture et des conférences et présentations de films (souvent surprenantes même si je regrette de n’ avoir pas vu davantage de présentations de Bertrand Tavernier dont la culture cinématographique et son bonheur à la partager sont toujours si réjouissants).

Il faut « surprendre avec ce qu’on attend » avait coutume de dire Claude Sautet citant Tristan Bernard, c’est un peu ce qui est arrivé à la spectatrice que je suis au Festival Lumière. Etre surprise avec ce que j’attendais, redécouvrir les films que je connaissais, en découvrir une autre facette, et les aimer davantage encore, et le cinéma plus encore… Henri Langlois, cité lors de la clôture, disait que « c’est le rêve qui s’exprime à travers le cinéma ». C’est aussi le rêve et le cinéma qui s’expriment au sein du Festival Lumière, unis dans une danse endiablée, entraînante, grisante. Eblouissante comme la lumière. La plus belle d’entre toutes. Celle des frères éponymes transcendée et sublimée à Lyon comme dans nul autre festival. Je garderai longtemps en mémoire les frissons enivrants de ce festival et « Resistiré », extrait de la BO du film « Attache-moi » d’Almodovar devenu la musique fédératrice et emblématique de ce festival 2014 qui en a accompagné et exacerbé les plus fortes émotions. Un festival qui, à l’image de ce à quoi aspiraient les films de Claude Sautet à qui il rendait cette année hommage, a réussi à nous faire aimer la vie, au-delà même du cinéma, celle qui, pour reprendre la devise de ce festival Lumière 2014 empruntée à Almodovar, ne serait rien sans le cinéma: « Nuestras vidas no serian nada sin el cine ».

Master class de Ted Kotcheff:

A peine étais-je arrivée que j’assistais à une passionnante master class de Ted Kotcheff à qui le festival rend hommage. Le réalisateur canadien a souvent été primé dans les festivals de cinéma et a connu la consécration publique avec « Rambo ». Le festival nous permettait de redécouvrir l’un de ses premiers films « Réveil dans la peur » mais aussi « L’apprentissage de Duddy Kravitz » et bien sûr « Rambo ».

Les master class (ou plutôt les rencontres car, comme l’a souligné Thierry Frémaux, il manque un terme français pour désigner ces rencontres et pour remplacer cet anglicisme communément utilisé) ont lieu dans une petite salle de l’Institut Lumière, ce qui leur confère l’intimité qui sied particulièrement à ce genre de rencontres et contribue à créer des moments uniques.

Voici un extrait vidéo de cette master class et quelques citations de Ted Kotcheff lors de celle-ci:

« J’adore travailler au théâtre car j’adore diriger les acteurs » a dit Ted Kotcheff, racontant avoir même pris des cours de théâtre pour diriger les acteurs, ce qu’il préfère car « ce sont toujours des moments très intenses. » Il considère Gene Hackman (qui avait coutume de lui dire « Give me some business ») comme un des plus grands acteurs de cinéma.

Il est venu du Canada s’installer en Europe car il n’y avait, selon lui, pas vraiment de cinéma à cette époque au Canada. Il a ainsi vécu dans les Alpes Maritimes. Ayant « un grand amour pour le romantisme à la Hemingway », pour lui, pour vivre des choses, il fallait aller en Europe. Quand il a commencé en Angleterre, il a fait 4 films sur la télévision. Dans les années 1960, il alternait une pièce- un film / une pièce – un film.

« Je n’ai jamais travaillé pour l’argent. Je ne fais que des films que j’aime et que j’ai envie de faire », a-t-il souligné. » Je ne fais que des films qui me passionnent. »

Il a également raconté avoir changé la fin du film « Rambo » parce que Warner lui disait que le public américain ne voulait rien voir sur l’échec de la guerre du Vietnam. Il a travaillé 6 mois sur la première grande version du script. Les grands studios n’en voulaient pas.

Pour lui, Stallone a un vrai sens populaire, il sait ce que le public veut. Ils ont retravaillé le script ensemble. Quand les vétérans sont rentrés du Vietnam, il n’y avait pas de place pour eux, a-t-il raconté. 1000 par mois tentaient de se suicider. 1/3 y arrivaient. Pour lui Rambo était un soldat en mission suicide. Et il était important de relier ces deux idées. « Une fois le film terminé, nous avons fait des projections test », a-t-il raconté. Dans une petit ville de banlieue de Las Vegas où il a fait des projections test, les gens hurlaient quand Rambo s’est fait exploser la tête. Tout le monde disait « c’est le meilleur film d’action de ma vie sauf la fin » et Ted a alors dit aux financiers qu’il avait une fin alternative et, selon ses propres termes , « ça à été un carton ».

En 1971, était projeté « Réveil dans la terreur ». Ted aime les personnages qui ne savent pas qui ils sont peut-être parce que lui-même ne sait pas qui il est, a-t-il également ajouté. « J’adore la France et les Français . Vous savez pourquoi? Parce que vous aimez mes films. »a-t-il également raconté avec beaucoup d’humour. Son film a tourné 9 mois en France. Des critiques ont dit que c’était la main d’un maître puis le film s’est perdu pendant 30 ans. À Hollywood, si un film ne marche pas, un film va à la poubelle, a-t-il raconté. Les bobines sont allées à la poubelle et le négatif à été perdu jusqu’ à ce qu’il soit retrouvé dans une cuve sur laquelle était marqué »A détruire ». Il a également raconté que seulement 2 films ont été projetés deux fois à Cannes, le sien et « L’avventura » d’Antonioni. Thierry Frémaux avait ainsi réinvité le film à Cannes.

« Mes acteurs sont mes enfants et on ne peut détester ses enfants » a-t-il expliqué citant comme acteurs préférés Stallone, Hackman, Bisset, Jane Fonda. « J’aime tous les acteurs avec qui je travaille ».

Il a également raconté une anecdote passionnante avec Antonioni et un coup de fil de ce dernier quand il venait de faire « Life at the top », disant beaucoup aimer son film et lui demandant de faire des suggestions pour des coupes dans « Blow up ». Kotcheff a ainsi fait des suggestions. Pour le remercier, Antonioni l’a emmené déjeuner. Il en a profité pour lui demander pourquoi il y avait toujours au moins 8 scénaristes à ses génériques. Antonioni a alors raconté avoir fait d’abord le film en images comme s’il était muet, avec un premier scénariste puis il s’est ensuite demandé quel scénariste serait le plus approprié pour chaque type de scène : scène entre mari et femme etc d’où les 8 scénaristes. Kotcheff a ainsi compris qu’un film n’est qu’une suite d’images.

Ceux qui l’ont influencé : Godard, Truffaut, Antonioni, Fellini et évidemment Welles avec »Citizen Kane » qui lui a appris « une autre structure du temps filmique ».

Il a terminé en racontant qu’aux USA il appartient à la Guilde des réalisateurs américains et que dans ce cas on était obligé de lui proposer la suite de « Rambo ». Il a expliqué avoir lu le « Rambo 2″ et avoir refusé parce que « Rambo 1″ était un film contre la guerre alors que le 2 en faisait l’apologie.

Ciné-concert « Berlin, symphonie d’une grande ville » de Walther Ruttmann

Après cette instructive master class, direction le mythique Hangar du 1er film pour mon premier ciné-concert au Festival Lumière. C’est cela la magie du cinéma et de ce festival: passer d’un univers à l’autre, en quelques secondes être transportée ailleurs. Et là…je dois dire que j’en frisonne encore en repensant à ce moment de virtuosité, cette symphonie visuelle envoûtante. Dès que les notes de piano ont empli, envahi la salle, j’ai oublié où j’étais pour être emportée dans ce Berlin de 1927. J’ai d’ailleurs du mal à croire que le film date de 1927 tant il semble moderne, presque actuel. Il semble déjà contenir toute la diversité et la magie du cinéma.

Cela commence à 5 heures du matin, un jour de 1927. Berlin s’éveille et, en même temps, la vie économique et sociale. De son réveil à son endormissement, d’une voie de chemin de fer qui nous emporte sur ses rails à un feu d’artifice, le voyage dans la vie de cette métropole est étourdissant, éblouissant. Les notes du piano tantôt douces, tantôt presque violentes, lyriques, ironiques même parfois, transcendent la beauté et la force des images.

Je garderai très longtemps en mémoire ce moment de magie dans le hangar du premier film et ces images si modernes dont la force était exacerbée par celle de la musique: de ces feuilles qui volent à ces avions avec lesquels j’avais l’impression de moi aussi m’envoler en passant par toutes ces scènes drôles ou virevoltantes qui contiennent une ampleur d’une beauté folle qui exaltent et exhalent déjà toute la puissance du cinéma. Cette séance faisait partie d’une sélection intitulée « sublimes moments du muet ». Sublime, oui, indéniablement.

« Thérèse Raquin » de Marcel Carné

Dans le cadre de la remise du Prix Lumière à Pedro Almodovar étaient projetés des films de son choix « El cine dentro de mi » (le cinéma en moi), des films dont Pedro Almodovar parle ainsi (citation du programme du festival): « A l’ère où le cinéma grand public semble déterminé à refléter, voire à imiter, les consoles de jeux, j’aime l’idée d’utiliser le cinéma et de montrer qu’il peut se reflèter lui-même. Je serais incapable de parler de l’existence sans parler des films que je vois ou de ceux que voient mes personnages: le cinéma s’inspire de lui-même comme une partie intégrante de la vie. Ainsi, les films qui apparaissent dans les miens remplissent des rôles très variés. »

Parmi ces films, étaient notamment projetés dans le cadre du festival « Johnny Guitare» de Nicholas Ray dont vous pouvez retrouver ma critique en cliquant ici mais également « Thérèse Raquin » dont l’affiche apparait dans « La mauvaise éducation ».

Thérèse Raquin (Simone Signoret) mène une vie triste et monotone à Lyon. Elle est l’épouse de Camille (Jacques Duby), avec lequel, orpheline, elle a été élevée. Thérèse rencontre un camionneur italien, Laurent (Raf Vallone), dont elle devient la maîtresse. Quand elle évoque son souhait de divorcer, Camille et surtout sa mère (Sylvie), une femme austère, s’y opposent violemment. Mère et fils prétextent un voyage d’agrément du couple à Paris, mais le véritable but est de faire séquestrer Thérèse. Inquiète, Thérèse demande à Laurent de monter dans le train de nuit qui l’emmène à la capitale…

C’était là aussi pour moi un vrai moment de magie que de revoir ce film de Marcel Carné de 1953 qui a reçu le Lion d’argent au Festival de Venise en 1955 que j’ai vu plusieurs fois mais sans jamais, jusqu’à aujourd’hui (ne l’ayant jamais vu en salles), entendre les réactions du public qui lui conféraient encore une dimension supplémentaire et prouvaient (à ceux qui en auraient douté) l’intemporalité des grands auteurs, qu’ils soient littéraires ou cinématographiques.

Cette adaptation du célèbre roman de Zola que Carné a coécrite avec Charles Spaak prend pas mal de libertés (judicieuses) avec le roman: ainsi l’action se déroule d’ailleurs à Lyon (et non à Paris comme dans le roman) mais dissèque toujours les petitesses de la bourgeoisie de province avec un regard acéré et sans concessions sur ses préjugés, procurant au film une portée universelle. Comme souvent chez Carné, on retrouve le thème de la fatalité qui revient comme un leitmotiv tout au long du film. Le réalisme est en revanche ici plus psychologique que poétique.

Simone Signoret apporte au personnage de Thérèse Raquin en proie aux tourments de la passion et des remords, un mélange de force, de beauté, de vulnérabilité, de passion, absolument irrésistibles. Face à elle, il fallait le charisme d’un acteur comme Raf Vallone, tout en violence contenue, pour former ce couple magnifique et indéniablement séduisant.

A la fois drame social, thriller sentimental, réflexion sur la fatalité, « Thérèse Raquin est un classique passionnant à voir et revoir.

Conférence de presse de Keanu Reeves et « Side by side »

Dans le cadre des Documentaires sur le cinéma projetés au festival, les festivaliers ont notamment pu découvrir « Side by side » de Christopher Kenneally produit par Keanu Reeves, une enquête sur le passage de l’argentique au numérique menée par Keanu Reeves lui-même, l’occasion d’entendre de grands cinéastes comme David Lynch ou George Lucas. Le grand chambardement que constitue le passage au numérique est ici vulgarisé tout en restant très documenté, passionnant. L’évolution technique est aussi une révolution dans le domaine du cinéma. Cette enquête permet au passage à Keanu Reeves (que l’on aurait pas forcément attendu dans ce rôle) d’ajouter une corde à son arc. Le débat est passionnant et le documentaire évite intelligemment l’écueil du manichéisme en nous plongeant dans une histoire passionnante du cinéma par le prisme de cette révolution technologique, presque philosophique. Plus qu’un élément technique, ce passage au numérique induit en effet une autre manière de faire du cinéma, et de l’envisager. Pédagogique sans être pompeux ou trop didactique, le documentaire explique comment ce changement technologique est aussi une révolution dans la répartition des attributions de chacun dans le processus cinématographique. L’avenir est peut-être dans la coexistence comme l’insinue le titre, des cinéastes comme Christopher Nolan continuant ainsi à tourner sur pellicule sans que personne ne se plaigne. Alors? Argentique et/ou numérique?A vous de juger.

Voici quelques extraits de cette conférence de presse.

Master class de Michael Cimino

La master class de Michael Cimino, s’est également déroulée dans la petite salle de l’Institut Lumière, encore un moment dont on aurait aimé qu’il s’éternise et que la personnalité forte et atypique de Cimino a contribué à éclairer. Entre interpellation du public et notes de musique entonnées (il a commencé en saluant quelques spectateurs puis en chantant « I love you baby »), une leçon de cinéma et d’écriture mais surtout un beau moment de festival dont voici quelques citations.

« Il faut être complètement fou pour écrire. J’ai commencé par écrire un scénario car je ne savais pas écrire. Il y a une règle dans l’écriture de scénario: vous ne pouvez pas faire pleurer les gens sans les avoir faits rire avant car, quand on rit avec les gens, c’est qu’on les aime. Le numérique ne peut pas vous faire rire ou pleurer. »

« C’est ce qui m’intéresse: parler des gens. Ce ne sont pas les idées qui m’intéressent, ce sont les personnages. Vous vous souvenez d’ »Anna Karenine », d’ »Emma Bovary »? Et même dans « Autant en emporte le vent », vous vous souvenez de Rhett Butler. »

« Je ne suis pas un maître. Je réfute ce terme. Je suis seulement un plasticien. «

« On doit aller au bout des choses. Il faut persister. Cela exige un degré de folie. Il faut être convaincu que ce qu’on écrit va être lu. C’est une occupation très rude. C’est pour ça que beaucoup d’écrivains boivent. Il y a beaucoup de joie dans ce travail très dur. Il n’y a pas de joie sans privation. »

« Mes films se sont produits par hasard. Le meilleur film est toujours le suivant. Cela fait 20 ans que j’essaie de faire mon prochain film. »

« À condition que vous chantiez, que vous dansiez, vous êtes vivants. J’aurais rêvé de faire une comédie musicale. »

« J’ai voulu adapter « La condition humaine » de Malraux. Je pense que 50 scénarii au moins ont été écrits mais aucun n’a réussi car tous les scénarii ont essayé de suivre le livre à la lettre. « La condition humaine » n’a pas de structure de dramaturgie, c’est sa philosophie de la vie. C’est comme si on voulait adapter Cicéron. La grande difficulté avec « La condition humaine », c’est que tout ce qu’on met dans scénario doit être de même niveau que ce qui est dans le roman et c’est très difficile. »

Son conseil à un jeune réalisateur dans la salle (qui fait d’ailleurs écho à celui, similaire, de Ted Kotcheff lors de sa master class) : « Allez étudier dans une école d’acteurs car vous saurez comment un acteur travaille. Ainsi, Laurence Olivier ne pouvait pas jouer un personnage tant qu’il n’avait pas compris le personnage. »

Cimino a terminé avec ce qui sera le mot de la fin de cette journée « Never give up! ».

Comme chaque jour, j’ai terminé cette journée en flânant dans la librairie/dvdthèque du festival, véritable caverne d’Ali Baba pour cinéphiles.

« Un mauvais fils » de Claude Sautet présenté par Brigitte Fossey

Les surprises fleurissent au Festival Lumière. Ainsi, contrairement à d’autres festivals qui annoncent souvent des évènements très en amont puis les annulent à la dernière minute, à Lyon, la venue de personnalités pour présenter des films de leurs choix constitue parfois une surprise. Ce fut le cas avec Brigitte Fossey qui a fait la surprise de venir présenter « Un mauvais fils » de Claude Sautet. Et comme ces présentations se font toujours hors promotion, la sincérité des anecdotes leur confère une saveur supplémentaire comme vous le verrez dans les vidéos ci-dessous.

« Les films de Claude Sautet touchent tous ceux qui privilégient les personnages par rapport aux situations, tous ceux qui pensent que les hommes sont plus importants que ce qu’ils font (..). Claude Sautet c’est la vitalité», disait Truffaut. Ce film qui date de 1980 montre à quel point Sautet (aidé ici pour le scénario par Daniel Biasini et de Jean-Paul Török) savait (d)écrire des personnages, complexes, fragiles, et à quel point il arrivait à nous faire éprouver de l’empathie et de la sympathie pour ceux-ci, quels qu’ils soient et quels que soient leurs défauts et faiblesses.

Après plusieurs années passées en prison aux États-Unis pour usage et trafic de stupéfiants, Bruno Calgagni (Patrick Dewaere) revient en France. Il s’installe chez son père René (Yves Robert), contremaître sur les chantiers. Bruno tente de tout effacer et de recommencer, mais il doit composer avec le suicide de sa mère, dépressive, alors qu’il était en prison. Bruno cherche à comprendre et renoue avec Madeleine (Claire Maurier), une amie de la famille. Suite à une violente dispute avec son père sur la responsabilité du jeune homme dans la disparition de sa mère, Bruno quitte le domicile paternel, trouve un emploi chez un libraire, Dussart (Jacques Dufilho), et rencontre Catherine (Brigitte Fossey).

Patrick Dewaere incarne cet homme en apparence fort mais fragile, enfant perdu, sensible, pudique qui recherche l’amour d’un père emmuré dans ses certitudes et sa rancoeur. Face à lui, Yves Robert incarne ce père enfermé dans sa froideur, sa dureté, qui l’accuse d’être responsable du suicide de sa mère. Un cœur en hiver, déjà. Claude Sautet écrit un film pudique sur le mal de vivre, une mélodie triste et prenante, jalonnée de rares moments de joie qui n’en sont que plus lumineux et étincelants. On retrouve ses scènes habituelles de café, filmées à travers les vitres, qui renforcent l’impression de solitude, d’isolement mais aussi ses scènes de colère (Jacques Dufilho reçut le César du meilleur acteur dans un second rôle, en grande partie grâce à son inoubliable monologue) et surtout son sens de la mise en scène au service de son histoire mais aussi sa profonde sensibilité, son écriture si précise qui transformait des personnages a priori ordinaires en des êtres extraordinaires et des figures de cinéma inoubliables. Une belle histoire simple sur les choses de la vie, genre dans lequel Claude Sautet excellait. Ses détracteurs lui ont souvent reproché de mettre uniquement en scène la bourgeoisie. Il prouve ici qu’il s’avait peindre un autre milieu social, avec autant de justesse et clairvoyance.

Entre deux séances, une petite pause au Grand Café des Négociants (que je vous recommande au passage) s’imposait, dans une atmosphère très cinématographique…comme si une brasserie de Sautet se mêlait à la fantaisie d’Almodovar…comme si cinéma et réalité se rejoignaient, se confondaient.

Master class de Pedro Almodovar

C’est dans le magnifique décor du Théâtre des Célestins que Pedro Almodovar a donné une master class menée par Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux lors delaquelle il a témoigné de son humour et de son amour du cinéma. Vous en trouverez quelques extraits vidéos ci-dessus et quelques citations ci-dessous.

« Je ne suis pas de ceux qui commencent par les scènes les plus difficiles. Je préfère que les acteurs s’imprègnent des personnages. »

« Ce que nous vivions pendant la Movida : une explosion de toutes les libertés, des tas de choses vécues qui ont nourri mes films. »

« Même si j’avais grandi dans un autre pays, j’aurais été cinéaste:depuis mon enfance ma vocation était de raconter des histoires. »

Avec humour et non moins de sincérité, Almodovar souligne l’importance de Thierry Frémaux, Gilles Jacob et Cannes pour les cinéastes en racontant que, même s’il avait été réalisateur en Turquie, Gilles Jacob l’aurait repéré pour le sélectionner à Cannes.

« Je ne sais pas si j’aurais pu faire des films à Hollywood. Le système n’est pas adapté pour moi. »Pedro Almodovar

Tavernier citant Truffaut « On commence un film avec un rêve et ensuite on essaie de faire le moins de compromis possibles. »

« C’est pendant le tournage que se déroule vraiment l’histoire qu’on voulait raconter. Il y a toujours des surprises. »

« Ce n’est pas une glorification de l’auteur sans compromis. J’aimerais parfois être un réalisateur sur commande mais je suis autodidacte et je ne saurais répondre à une commande. Je le dis sans mépris. Il y a de l’insécurité en moi. »

« Je suis un réalisateur authentique. Je ne saurais être autrement. Le fait d’être authentique est ce qui marche et tant mieux. »

« J’ai eu des moments de surprise et de plaisir incommensurables lors de prises, sur des tournages… »

« Le metteur en scène doit être celui qui « dirige ». Un film doit être construit sur la base d’un point de vue, celui du cinéaste »

« Depuis mon enfance, j’avais conscience que ma vocation était de raconter des histoires, avec des images

Master class d’Isabelle Rossellini

Passionnante a également été la master class d’Isabella Rossellini. Contrairement à beaucoup de « fils de » et « filles de » qui ne souhaitent pas qu’on leur rappelle leurs origines, elle a évoqué avec beaucoup de tendresse et d’admiration les carrières de ses illustres parents, Ingrid Bergman et Roberto Rossellini, mais aussi sa propre carrière, sans langue de bois, évoquant les raisons parfois pécuniaires ou personnelles de ses choix mais sans jamais se départir de son irrésistible sourire… En plus des deux extraits vidéos ci-dessus, ci-dessous, quelques phrases extraites de cette rencontre:

« Au départ, les films de mon père étaient plus appréciés aux USA qu’en Italie. Ses films ont eu un très grand impact en particulier sur ma mère qui avait demande à participer à ses films. Ils ont fait 5 films ensemble et 3 enfants. » » »Bergman travaillait en 5 langues. »

» Depuis 15 ans, je n’ai plus d’agent car les agents travaillent en terme de carrière. »

» Robert Redford a beaucoup fait dans le cinéma commercial de qualité mais aussi des choses d’avant-garde. Redford a envisagé de créer des séries de films courts de 2 minutes. N’ayant plus d’agent je suis rentrée à l’université faire des cours de biologie. J’en ai fait un monologue de théâtre. Bestiaire d’amour. »

» Les metteurs en scène passent leu temps à demander de l’argent. J’ai deux enfants et ne peux me le permettre. »

« Denis Villeneuve est le plus gentil des metteurs en scène que j’ai connus. James Gray m’a beaucoup touchée car avant 2 lovers, il a montré un film de mon père. Il m’a émue par cette foi que le cinéma est quelque chose qui peut changer la vie. Il m’émeut beaucoup aussi. C’est un grand metteur en scène. »

« La technique change tellement rapidement que les artistes n’ont pas le temps de la maîtriser. »

« Maman disait « j’aurais pu faire seulement Casablanca et j’aurais eu la même réputation ». Le film a eu du succès à la sortie mais pas un grand classique comme après. Elle l’a présenté à Harvard et les gens connaissaient le texte par cœur. »

» Le théâtre demande de partir 6 mois à 1 an et ce n’était pas possible pour les deux enfants que j’élevais seule. Et j’ai un accent dans toutes les langues et je n’ai pas une langue qui est complètement ma langue. »

Inauguration de sa plaque sur le mur des cinéastes

Après cette passionnante master class, une surprise était réservée à Isabella Rossellini qui a dévoilé une plaque à son nom sur le mur des cinéastes qui jouxte l’Institut Lumière et en compte déjà tant de prestigieux.

Conférence de presse de Pedro Almodovar

Chaque année, le cinéaste qui reçoit le prix Lumière donne une conférence de presse le lendemain de la réception de son prix. Ci-dessus, quelques vidéos de cette conférence et quelques citations ci-dessous.

« La soirée d’hier soir du prix Lumière a été pour moi inoubliable pour de nombreuses raisons. »

« Il est important de s’inspirer du cinéma.Le cinéma doit être la source d’inspiration.Le cinéma se doit de refléter son histoire. »

« Les films c’est toute ma vie et qu’il y ait cette complicité avec les spectateurs est un miracle ».

« Je n’ai rien fait qui mérite autant de reconnaissance que celle reçue hier soir et autant d’émotions ressenties. »

Tournage de « La sortie de l’usine Lumière » par Pedro Almodovar, Paolo Sorrentino et Xavier Dolan

C’est à Lyon que naquit le cinématographe, un (très beau) jour de 1895. Le 19 mars très exactement. « La Sortie de l’usine Lumière à Lyon », la célèbre scène de 45 secondes y a en effet été tournée par les frères Lumière au 21-23 rue Saint-Victor (aujourd’hui, rue du Premier-Film), dans le quartier de Monplaisir, le bien nommé, dans le 8e arrondissement. Parmi les très bonnes idées de ce festival: le tournage de la version de cette célèbre scène par des cinéastes contemporains. Cette année, cette mission incombait à Pedro Almodovar, Paolo Sorrentino et Xavier Dolan. Une scène passionnante que d’assister à ce tournage qui elle-même semblait être extraite d’un film d’un des trois cinéastes en question tant l’instant était vivant, rythmé, joyeux…et cinématographique. Si Pedro Almodovar a fait plusieurs prises, avec pour leitmotiv la symétrie, Paolo Sorrentino est allé à contre-courant en faisant entrer ses acteurs et non en les faisant sortir comme le veut le film originel…à l’exception de Rossy de Palma, Bérénice Béjo, Isabella Rossellini, Marisa Paredes (arborant un chapeau qui les faisaient ressembler aux héroïnes chatoyantes d’un film d’Almodovar) suivies de Pedro Almodovar qui, eux, sortirent bel et bien de l’usine. Enfin, en une seule prise, Xavier Dolan a demandé à ses acteurs de se filmer pour montrer l’égoïsme et le narcissisme des nouvelles technologies. Il faut dire que la scène était frappante et révélait une fois de plus l’intelligence du jeune cinéaste. Evidemment, ma vidéo est prise sur le vif, ce n’est pas de l’art mais elle a avant tout pour but de vous faire partager ce moment de bonne humeur et d’hommage au cinéma auquel j’ai eu la chance et le plaisir d’assister.

« Un étrange voyage » d’Alain Cavalier

Je ne connaissais pas ce film de 1981 signé Alain Cavalier, projeté dans le cadre d’une invitation à Jean Rochefort et d’une séance spéciale, et la surprise n’en fut que plus grande. Jean Rochefort, absent pour cause de fatigue liée à un tournage était remplacé par Alain Cavalier, Camille de Casabianca et Philippe Le Guay avec qui l’acteur tourne actuellement.

Pierre (Jean Rochefort), restaurateur de tableau, vit à Paris. Séparé de son ex-épouse Claire (Arlette Bonnard), il est le père, un peu absent, d’Amélie (Camille de Casabianca), encore étudiante. La mère de Pierre, vivant à Troyes, décide de venir voir son fils à Paris. Mais alors que Pierre l’attend sur le quai de la gare de l’Est, celle-ci ne descend pas du train. Ni du suivant… Inquiet, Pierre téléphone chez elle : personne. Il décide alors d’aller à Troyes et de faire ouvrir la maison : tout y est rangé pour un départ. La police ne répondant pas à ses demandes, Pierre décide de refaire à pied, sac au dos, le trajet Paris-Troyes en suivant les voies ferrées. Amélie décide de l’accompagner.

C’est un fait divers qui inspira Alain Cavalier: en arrivant gare de Lyon, une famille japonaise s’apercevait que la mère avait disparu entre Trieste et Paris. Alors que la famille avait dû repartir au Japon, un des fils était revenu en France pour mener une enquête minutieuse et finit par faire une partie du trajet à pied le long de la voie ferrée.

Ce film raconte des faits particulièrement sombres et graves (la disparition de la mère, le sentiment d’abandon de la fille, sa boulimie, la violence de l’absence et du temps qui passe inexorablement) avec luminosité et pudeur. Comment s’adapter à l’inacceptable, la disparition des êtres chers (la mère qu’on ne verra jamais mais une absente omniprésente), et comment tenter d’immortaliser l’instant? « C’est formidable d’être dans le présent. J’étais bien au chaud entre toi et le futur», dit ainsi très joliment le personnage incarné par Jean Rochefort, un personnage qui possède toute l’élégance et la fausse désinvolture de l’acteur qui interprète ici un père insouciant. Alain Cavalier filme ici sa fille Camille (coscénariste et comédienne) d’où de troublantes résonances entre la réalité et la fiction qui renforcent encore l’émotion qui se dégage de ce film mélancolique et solaire, mais drôle aussi parfois (Amélie est marxiste et rêve d’une société sans rapports marchands, ce qui donne lieu à quelques dialogues savoureux).

Elle a d’ailleurs coécrit le scénario avec lui. Le voyage est jalonné de moments de grâce, de disputes, de complicité naissante, pudique qui n’en est que plus poignante. Dans ce décor singulièrement beau et étrangement lumineux des voies ferrées, le père et la fille vont peu à peu s’apprivoiser, trouver le chemin de leur relation. Le père va se détacher de sa mère (en faire le deuil même si je déteste cette expression) et se rapprocher de sa fille. Un film constitué de judicieux contrastes: entre l’intime et la grandeur des espaces extérieures, la légèreté de l’instant et la gravité de la perte, l’adieu au passé, le présent et le passé, l’absence et la présence, la mort et l’instant immortalisé. Un parcours initiatique léger et grave, réaliste et poétique, porté par la fraicheur de Camille de Casabianca et la grâce de Jean Rochefort et par la réalisation d’Alain Cavalier qui va à l’essentiel pour un résultat et une émotion qui n’en sont que plus saisissants.

Un étrange voyage reçut le Prix Louis-Delluc, décerné à l’unanimité. Un voyage initiatique, délicat et poétique à faire absolument.

Ciné concert « Le derniers des hommes »

Ce fut pour moi la plus belle surprise de ce festival que la découverte de ce film de Murnau dans le cadre d’un ciné-concert à l’Auditorium de Lyon.

À l’Hôtel Atlantic de Berlin, le vieux portier (Emil Jannings) a fière allure avec son bel uniforme à boutons dorés. Tout le monde le salue et le respecte. Il est considéré comme une personnalité pour avoir le privilège de pénétrer chaque jour dans le monde des riches. Mais un jour, devenu trop vieux pour exercer sa profession, il se retrouve préposé aux toilettes et doit quitter la redingote qui faisait sa fierté. Ceux qui l’estimaient le méprisent car il n’est plus que le dernier des hommes, objet de moqueries et d’insultes…

Si le film n’était pas muet, pourrions-nous dire immédiatement qu’il date de…1924 ? Plus que son intemporalité, sa modernité même, m’a particulièrement frappée. Que ce soit par ses thématiques (un homme trop vieux relégué à une basse fonction, le regard social qui change en fonction du statut social…et que peut-il y avoir, à l’heure du selfie, de plus moderne que l’histoire de cet homme qui ne vit qu’à travers le regard des autres?), par la réalisation (travellings, déformation des visages, mouvements de caméra étourdissants) ou encore par la photographie aux frontières de l’expressionnisme et du réalisme. La caméra, virtuose, semble virevolter, se faufiler dans le dédale oppressant de Berlin, opprimer, oppresser Jannings ou au contraire s’envoler avec lui…et bien sûr il y a le jeu d’Emil Jannings époustouflant de justesse, tour à tour fier, élégant, puis devenu « le dernier des hommes », méprisé, rejeté. Son jeu intense et sobre renforce l’impression de désespoir et l’émotion qui se dégage de ce film palpitant, bouleversant avec une fin d’une intelligence et d’une élégance poignantes.

Orson Welles se serait inspiré de la réalisation du « Dernier des hommes » pour Citizen Kane (1941). Ce film d’une beauté, d’une modernité et d’une sensibilité magistrales qui vous fait passer du rire aux larmes et du pire au meilleur de l’humanité en une fraction de seconde était (trans)porté par l’orgue de l’Auditorium de Lyon (construit pour l’Exposition universelle de 1878) aux « commandes » duquel se trouvait David Cassan. Un grand film. Un grand moment de cinéma.

Clôture du Festival Lumière 2014 et projection de « Tout sur ma mère » de Pedro Almodovar

C’est à la halle Tony Garnier, dans une ambiance joyeusement électrique, que s’est tenue la clôture de ce Festival Lumière 2014 en présence de Bertrand Tavernier, Marisa Paredes mais aussi notamment de Costa-Gavras. Les deux vidéos ci-dessus vous donneront une idée de l’ambiance joyeuse et festive mais aussi de l’émotion teintée de nostalgie qui régnaient et qui symbolisent très bien l’atmosphère de ce festival témoignant aussi de ce que, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, la cinéphilie n’est pas chose grave mais simplement sérieuse et empreinte de bonne humeur.

La clôture a aussi été l’occasion pour tous les bénévoles (dont je salue une nouvelle fois le professionnalisme) de monter sur scène de donner le résultat du vote des lycéens qui ont élu le meilleur film du festival, en l’espèce, deux films : « La vie est belle »de Capra et « Talons aiguilles » d’Almodovar. Finalement, un beau résumé de la diversité de ce festival. « Ce n’est pas seulement du bonheur que j’ai ressenti à Lyon. Ce sont des surprises merveilleuses qui sont survenues à chaque heure de la journée. La plus extraordinaire est sans doute cette décision du jeune public de m’accorder le Prix des lycéens, ex-æquo avec Frank Capra. Même dans le plus grand de mes rêves, je n’aurais jamais pensé à cela ! » a ainsi commenté Pedro Almodovar.

Bertrand Tavernier a souligné que « Ce festival a été une joie extraordinaire, une piqûre de vitamines pour un an et demi » mais aussi qu’ « il est important de faire savoir le succès de ce festival car le président de la commission européenne a dit que l’ennemi de la circulation des œuvres est le droit d’auteur. »

Le Maire de Lyon a confirmé qu’il y aurait un festival en 2015.

A l’occasion de la clôture a également été projeté un remarquable montage de 10 minutes, un hommage à la maestria d’Almodovar et à son cinéma mélancoliquement flamboyant mais aussi un montage des films projetés pendant le festival, nous rappelant à quel point sa sélection était riche mais aussi le pouvoir du cinéma, surtout quand il s’inscrit dans notre mémoire comme des instants de notre vie et dans la mémoire collective, de susciter des émotions qui, en regardant ces images sublimes et ainsi sublimées, m’ont submergée.

« Cela fait 3 jours que je suis à Lyon et mon cœur déborde d’émotions. Je rêvais que quelque chose m’arrive comme ce qui m’est arrivé à Lyon » a réagi le grand cinéaste espagnol. « La réalité a été infiniment supérieure au rêve le plus fou de bonheur que j’ai pu faire Je crois que s’il y a bien une machine à rêves, c’est celle de ce festival ici à Lyon »a-t-il déclaré en paraphrasant et détournant la citation d’Henri Langlois. « Je suis né et ai grandi en Espagne et cet hommage a été rendu à travers moi à la culture, musique espagnoles. » Des drapeaux espagnoles flottaient d’ailleurs dans la halle Tony Garnier.

« Que ce festival devienne centenaire et qu’il nous survive à tous. » a-t-il conclu. Je crois bien que tout le monde sera d’accord avec lui au regard de la réussite (les salles étaient constamment combles!) et le professionnalisme exemplaires de cette sixième édition!

C’est « Tout sur ma mère », un film de Pedro Almodovar de 1999 qui a été projeté à l’occasion de la clôture. Tout sur ma mère fut le premier film de Pedro Almodóvar sélectionné au Festival de Cannes où il avait reçu le prix de la mise en scène. Rosetta des frères Dardenne avait alors obtenu la Palme d’or. Le film de Pedro Almodovar avait également reçu l’Oscar du meilleur film étranger en 2000. Pedro Almodóvar a dédié son film à la Bette Davis d’All about Eve (Joseph L. Mankiewicz, 1950), à la Gena Rowlands d’Opening Night (John Cassavetes, 1977) et à la Romy Schneider de L’Important, c’est d’aimer (Andrzej Zulawski, 1975).

Manuela (Cecilia Roth) vit seule avec son fils Estéban (Eloy Azorín), passionné de littérature. Il veut devenir écrivain et a commencé une nouvelle intitulée Tout sur ma mère. Pour ses 18 ans, Manuela emmène son fils au théâtre voir la grande Huma Rojo (Marisa Paredes) dans Un tramway nommé Désir. Pour la première fois, elle parle à Estéban de son père. À la sortie du théâtre, alors qu’il cherchait à obtenir un autographe d’Huma, Estéban est renversé par une voiture et meurt. Manuela décide de partir pour Barcelone, qu’elle a quitté seule et enceinte, dix-huit ans plus tôt.

« Tout sur ma mère, je l’ai réalisé en 1999 et il y un avant et après. C’est là que j’ai atteint la maturité dans la réalisation », a déclaré Pedro Almodovar en présentant le film dans le cadre de la clôture.

Ce film est une formidable leçon de vie, de cinéma. Un peu à l’image de ce festival. » La couleur dans mes films, c’est la vengeance pour ma mère, à qui on a toujours imposé le noir du deuil », avait déclaré Pedro Almodovar lors de la remise de son prix Lumière. Et, ici, une fois de plus, malgré la gravité du sujet, Almodovar colore la tragédie de teintes flamboyantes.

« J’ai toujours eu foi en la bonté des inconnus. » Les paroles du personnage de Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir (qu’a reprises Marisa Paredes lors de la clôture) pourraient être celles de Manuela, meurtrie par la vie qui décide de partir en quête de son passé, à la recherche de Lola, le père d’Esteban.

Sur sa route, elle croisera des personnages hauts en couleurs, autant de visages de femmes (et de la maternité), battantes, combattives, qui unissent leurs destins pour combattre ses revers, la solitude, et mettre des couleurs sur la noirceur de leurs existences. Jalonné de morts, le film, à l’image de l’œuvre d’Almodovar, est un hymne à la vie malgré les « étreintes brisées » mais aussi aux femmes et aux actrices (le film emprunte beaucoup à deux chefs d’œuvre « All about eve » et « Un tramway nommé désir »). Un film personnel et généreux, singulier et universel. Bouillonnant de vie pour ne pas (ou pour mieux) parler de la mort qui y est pourtant omniprésente. Des actrices éblouissantes qui passent et nous font passer du rire aux larmes aussi vite que ses personnages passent de la vérité au mensonge et travestissent leurs réalités. Un hymne mélancoliquement flamboyant à la vie et au cinéma, un mélodrame coloré sur le deuil et la renaissance qui nous fait quitter cette clôture avec, au cœur, une étourdissante mélancolie, et, en mémoire, gravées et mêlées, les images de ce festival et de ce film qui en contient tant de marquantes. Oui. « Nuestras vidas no serian nada sin el cine ». « Resistiré »…

Les chanceux lyonnais pourront profiter du Best of du festival du 24 octobre au 11 novembre, à l’Institut Lumière.

Projection de la version restaurée de « César et Rosalie » de Claude Sautet

Arrivée in extremis de la Halle Tony Garnier où se tenait la clôture à l’Institut Lumière pour cette dernière projection, je n’ai pas résisté au plaisir de revoir « César et Rosalie » de Claude Sautet dont vous retrouverez ma critique ci-dessous. Bien que le connaissant quasiment par cœur, j’ai eu l’impression de le redécouvrir en le voyant pour la première fois dans une salle de cinéma et en entendant les rires et réactions du public. Avant la projection, Thierry Frémaux (qui, au passage, me semble avoir le don d’ubiquité, je ne m’explique pas autrement comment il peut être partout, à chaque présentation de film ou master class, et avec toujours ce même enthousiasme communicatif) a suggéré un petit « jeu »: trouver quels acteurs pourraient remplacer l’inénarrable trio Schneider-Frey-Montand. Je les pense irremplaçables et que la « vitalité » du film, terme que Truffaut employait à propos du cinéma de Sautet, doit beaucoup à celles des trois intéreprètes principaux. Mais peut-être serez-vous meilleurs que moi et trouverez-vous un autre trio…

CRITIQUE DE « CESAR ET ROSALIE » de Claude Sautet

Il y a les cinéastes qui vous font aimer le cinéma, ceux qui vous donnent envie d’en faire, ceux qui vous font appréhender la vie différemment, voire l’aimer davantage encore. Claude Sautet, pour moi, réunit toutes ces qualités.

Certains films sont ainsi comme des rencontres, qui vous portent, vous enrichissent, vous influencent ou vous transforment même parfois. Les films de Claude Sautet, pour moi, font partie de cette rare catégorie et de celle, tout aussi parcimonieuse, des films dont le plaisir à les revoir, même pour la dixième fois, est toujours accru par rapport à la première projection. J’ai beau connaître les répliques par cœur, à chaque fois César et Rosalie m’emportent dans leur tourbillon de vie joyeusement désordonné, exalté et exaltant.

Claude Beylie parlait de « drame gai » à propos de César et Rosalie, terme en général adopté pour la Règle du jeu de Renoir, qui lui sied également parfaitement. Derrière l’exubérance et la truculence de César, on ressent en effet la mélancolie sous-jacente. César donc c’est Yves Montand, un ferrailleur qui a réussi, vivant avec Rosalie (Romy Schneider) divorcée d’Antoine (Umberto Orsini), et qui aime toujours David (Sami Frey), un dessinateur de bandes dessinées, sans cesser d’aimer César. Ce dernier se fâche puis réfléchit et abandonne Rosalie à David. Des liens de complicité et même d’amitié se tissent entre les deux hommes si bien que Rosalie, qui veut être aimée séparément par l’un et par l’autre, va tenter de s’interposer entre eux, puis va partir…

Dans ce film de 1972, qui fut souvent comparé à Jules et Jim de Truffaut, on retrouve ce qui caractérise les films de Claude Sautet : les scènes de café, de groupe et la solitude dans le groupe, la fugacité du bonheur immortalisée, l’implicite dans ce qui n’est pas- les ellipses- comme dans ce qui est-les regards- (Ah, ces derniers regards entre les trois personnages principaux! Ah, le regard de David lorsque l’enfant passe des bras de Rosalie à ceux de César, scène triangulaire parfaitement construite!).

Sur la tombe de Claude Sautet au cimetière Montparnasse, il est écrit : « Garder le calme devant la dissonance », voilà probablement la phrase qui définirait aussi le mieux son cinéma : d’abord parce que son cinéma est un cinéma de la dissonance, de l’imprévu, de la note inattendue dans la quotidienneté (ici, l’arrivée de David) et ensuite parce que cette épitaphe fait référence à la passion de Claude Sautet pour la musique. Claude Sautet a ainsi été critique musical au journal « Combat », un journal de la Résistance, il avait ainsi une vraie passion pour le jazz et pour Bach, notamment. Il a par ailleurs consacré un film entier à la musique, « Un cœur en hiver », (d’après un recueil de nouvelles de Lermontov : « Un héros de notre temps ») le meilleur selon moi tant les personnages y sont ambivalents, complexes, bref humains, et tout particulièrement le personnage de Stéphane interprété par Daniel Auteuil, le « cœur en hiver », pouvant donner lieu à une interprétation différente à chaque vision du film. Le tempo de ses films est ainsi réglé comme une partition musicale, impeccablement rythmée, une partition dont on a l’impression qu’en changer une note ébranlerait l’ensemble de la composition. C’est évidemment aussi le cas dans « César et Rosalie ».

« L’unité dans la diversité ». Pour qualifier le cinéma de Claude Sautet et l’unité qui le caractérise malgré une diversité apparente, nous pourrions ainsi paraphraser cette devise de l’Union européenne. Certes a priori, « L’arme à gauche » est un film très différent de « Vincent, François, Paul et les autres », pourtant si son premier film « Classe tous risques » est un polar avec Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo (« Bonjour sourire », une comédie, a été renié par Claude Sautet qui n’en avait assuré que la direction artistique), nous pouvons déjà y trouver ce fond de mélancolie qui caractérise tous ses films. Tous ses films se caractérisent d’ailleurs aussi par le suspense (il était fasciné par Ford et Hawks ) : le suspense sentimental avant tout, concourant à créer des films toujours haletants et fascinants. Claude Sautet citait ainsi souvent la phrase de Tristan Bernard : « il faut surprendre avec ce que l’on attend ». On ne peut certainement pas reprocher au cinéma de Claude Sautet d’être démesurément explicatif, c’est au contraire un cinéma de l’implicite, des silences et du non-dit. Pascal Jardin disait de Claude Sautet qu’il « reste une fenêtre ouverte sur l’inconscient ».

Dans « Nelly et M. Arnaud » se noue ainsi une relation ambiguë entre un magistrat à la retraite, misanthrope et solitaire, et une jeune femme au chômage qui vient de quitter son mari. Au-delà de l’autoportrait ( Serrault y ressemble étrangement à Sautet ), c’est l’implicite d’un amour magnifiquement et pudiquement esquissé, composé jusque dans la disparition progressive des livres d’Arnaud, dénudant ainsi sa bibliothèque et faisant référence à sa propre mise à nu. La scène pendant laquelle Arnaud regarde Nelly dormir, est certainement une des plus belles scènes d’amour du cinéma: silencieuse, implicite, bouleversante. Le spectateur retient son souffle, le suspense, presque hitchcockien y est à son comble. Sautet a atteint la perfection dans son genre, celui qu’il a initié: le thriller des sentiments.

Les films de Sautet ont tous des points communs : le groupe, (dont « Vincent, François, Paul et les autres » est le film emblématique), des personnages face à leurs solitudes malgré ce groupe, des scènes de café,( « A chaque film, avouait Sautet, je me dis toujours : non, cette fois tu n’y tournes pas. Et puis, je ne peux pas m’en empêcher. Les cafés, c’est comme Paris, c’est vraiment mon univers. C’est à travers eux que je vois la vie. Des instants de solitude et de rêvasseries. ») les personnages filmés à travers les vitres de ces mêmes cafés, des scènes de pluie qui sont souvent un élément déclencheur, des scènes de colère (peut-être inspirées par les scènes de colère incontournables dans les films de Jean Gabin, Sautet ayant ainsi revu « Le jour se lève » …17 fois en un mois!), des femmes combatives souvent incarnées par Romy Schneider puis par Emmanuelle Béart, des fins souvent ouvertes et avant tout un cinéma de personnages : César, Rosalie, Nelly, Arnaud, Vincent, François, Paul, Max, Mado, …et les autres, des personnages égarés affectivement et/ou socialement, des personnages énigmatiques et ambivalents.

Claude Sautet, en 14 films, a imposé un style, des films inoubliables, un cinéma du désenchantement enchanteur, d’une savoureuse mélancolie, de l’ambivalence et de la dissonance jubilatoires, une symphonie magistrale dont chaque film est un morceau unique indissociable de l’ensemble. Il a signé aussi bien des « drames gais » avec « César et Rosalie », ou encore le trop méconnu, fantasque et extravagant « Quelques jours avec moi », un film irrésistible, parfois aux frontières de l’absurde, mais aussi des films plus politiques notamment le très sombre « Mado » dans lequel il dénonce l’affairisme et la corruption…

« Les films de Claude Sautet touchent tous ceux qui privilégient les personnages par rapport aux situations, tous ceux qui pensent que les hommes sont plus importants que ce qu’ils font (..). Claude Sautet c’est la vitalité. », disait Truffaut. Ainsi, personne mieux que Claude Sautet ne savait et n’a su dépeindre des personnages attachants, fragiles mais si vivants (à l’exception de Stephan interprété par Daniel Auteuil dans Un cœur en hiver, personnage aux émotions anesthésiées quoique…) comme le sont César et Rosalie.

Ici au contraire ce n’est pas « un cœur en hiver », mais un cœur qui bat la chamade et qui hésite, celui de Rosalie, qui virevolte avec sincérité, et qui emporte le spectateur dans ses battements effrénés. Et effectivement on retrouve cette vitalité, celle de la mise en scène qui épouse le rythme trépidant de César face au taciturne David. César qui pourrait agacer ( flambeur, gouailleur, lâche parfois) face à la fragilité et la discrétion de l’artiste David. Deux hommes si différents, voire opposés, dans leur caractérisation comme dans leur relation à Rosalie que Sautet dépeint avec tendresse, parfois plutôt une tendre cruauté concernant César.

Là se trouve la fantaisie, dans ce personnage interprété magistralement par Yves Montand, ou dans la relation singulière des trois personnages, si moderne. Un film qui n’est pas conventionnel jusque dans sa magnifique fin, ambiguë à souhait. Sans effets spéciaux. Simplement par la caractérisation ciselée de personnages avec leurs fêlures et leur déraison si humaines.

On a souvent dit de Claude Sautet était le peintre de la société des années 70 mais en réalité la complexité des sentiments de ses personnages disséquée avec une rare acuité est intemporelle. S’il est vrai que la plupart de ses films sont des tableaux de la société contemporaine, notamment de la société d’après 1968, et de la société pompidolienne, puis giscardienne, et enfin mitterrandienne, ses personnages et les situations dans lesquelles il les implique sont avant tout universels, un peu comme « La Comédie Humaine » peut s’appliquer aussi bien à notre époque qu’à celle de Balzac.

« César et Rosalie » est un film à l’image de son personnage principal qui insuffle ce rythme précis et exalté : truculent et émouvant, mélancolique et joyeux, exubérant et secret. Un film intemporel et libre, qui oscille entre le rire et les larmes, dans lequel tout est grave et rien n’est sérieux (devise crétoise, un peu la mienne aussi). Un film délicieusement amoral que vous devez absolument voir ou revoir ne serait-ce que pour y voir deux monstres sacrés (Romy Schneider et Yves Montand, l’une parfaite et resplendissante dans ce rôle de femme riche de contradictions moderne, amoureuse, indépendante, enjouée, et triste, incarnant à elle seule les paradoxes de ce « drame gai » ; l’autre hâbleur, passionné, cabotin, bavard, touchant face à Samy Frey silencieux, posé, mystérieux, séduisant mais tous finalement vulnérables, et les regards traversés de voiles soudains de mélancolie ) au sommet de leur art et pour entendre des dialogues aussi incisifs, précis que savoureux (comme pour le scénario également cosigné par Jean-Loup Dabadie)…

Claude Sautet disait lui-même que ses films n’étaient pas réalistes mais des fables. Son univers nous envoûte en tout cas, et en retranscrivant la vie à sa « fabuleuse » manière, il l’a indéniablement magnifiée. Certains lui ont reproché son classicisme, pour le manque de réflexivité de son cinéma, comme on le reprocha aussi à Carné dont Sautet admirait tant « Le jour se lève. » On lui a aussi reproché de toujours filmer le même milieu social (bourgeoisie quinquagénaire et citadine). Qu’importe ! Un peu comme l’ours en peluche du « Jour se lève » qui a un œil qui rit et un autre qui pleure, nous ressortons de ses films, entre rires et larmes, bouleversés, avec l’envie de vivre plus intensément encore car là était le véritable objectif de Claude Sautet : nous « faire aimer la vie »…et il y est parvenu, magistralement. Personne après lui n’a su nous raconter des « histoires simples » aux personnages complexes qui nous parlent aussi bien de « choses de la vie ».

Ci-dessous, mes critiques de trois autres classiques du cinéma projetés dans le cadre du festival et que je vous recommande vivement: « Un cœur en hiver » de Claude Sautet, « Monsieur Klein » de Losey et « Johnny Guitare » de Nicholas Ray.

CRITIQUE de UN COEUR EN HIVER de Claude Sautet

Lorsqu’on me demande mon film culte, je cite le plus souvent soit « Le Guépard » de Luchino Visconti, soit « Un cœur en hiver » de Claude Sautet, suscitant régulièrement la perplexité chez mes interlocuteurs concernant le second, et la mienne en retour de constater que beaucoup ne connaissent pas ce film. Après un certain nombre de visionnages, il me bouleverse, me fascine et m’intrigue toujours autant. Si vous ne l’avez pas encore vu, ou si vous l’avez vu mais n’en gardez qu’un souvenir mitigé je vais essayer de vous convaincre de (re)voir ce film que je considère comme un chef d’œuvre. « Un cœur en hiver » est une adaptation de Lermontov mais également inspiré de la vie de Maurice Ravel.

Maxime (André Dussolier) et Stéphane (Daniel Auteuil) sont (apparemment) amis et travaillent ensemble dans l’atmosphère feutrée d’un atelier de lutherie. Les violons sont toute la vie de Stéphane, contrairement à Maxime qui vient de tomber amoureux d’une jeune violoniste, Camille (Emmanuelle Béart), rapidement intriguée puis attirée par la retenue singulière de Stéphane. Pour Stéphane, véritable « cœur en hiver », ce n’est qu’un jeu dont il conte l’évolution à son amie Hélène (Elisabeth Bourgine). Stéphane semble n’aimer qu’une seule personne au monde : son maître de violon, Lachaume (Maurice Garrel).

Sur la tombe de Claude Sautet au cimetière Montparnasse, il est écrit : « Garder le calme devant la dissonance », voilà probablement la phrase qui définirait aussi le mieux son cinéma et peut-être même le mieux « Un cœur en hiver » : d’abord parce que son cinéma est un cinéma de la dissonance, de l’imprévu, de la note inattendue dans la quotidienneté (ici, l’arrivée de Camille dans la vie de Maxime et par conséquent dans celle de Stéphane comme c’est le cas de l’arrivée de David dans « César et Rosalie » ou de Nelly dans « Nelly et Monsieur Arnaud ») et ensuite parce que cette épitaphe fait référence à la passion de Claude Sautet pour la musique, une passion qui s’exprime pleinement ici puisque la musique est un personnage à part entière. Le tempo des films de Sautet est ainsi réglé comme une partition musicale, impeccablement rythmée, une partition dont on a l’impression qu’en changer une note ébranlerait l’ensemble de la composition.

C’est par elle, la musique, que Camille s’exprime (d’ailleurs Maxime le dira, elle ne se livre que lorsqu’elle joue) : tantôt sa mélancolie, sa violence (ainsi cette scène où elle enregistre en studio et qu’elle manie l’archet comme une lame tranchante), son désarroi, ses espoirs. C’est aussi à travers elle que Stéphane ressent et exprime ses (rares) émotions notamment lorsqu’un « c’est beau » lui échappe après avoir écouté Camille jouer. La musique ici, aussi sublime soit-elle (celle des sonates et trio de Ravel) n’est pas forcément mélodieuse mais exprime la dissonance que connaissent les personnages. C’est un élément d’expression d’une force rare, bien plus que n’importe quel dialogue.

La passion est donc celle pour la musique mais aussi celle qui s’exprime à travers elle, l’autre : la passion amoureuse. Celle qui s’empare de Camille pour cet homme hermétique au regard brillant, transperçant qui la fascine, l’intrigue, la désempare. Le trouble s’empare d’elle dès sa première répétition à laquelle Stéphane assiste. Elle ne parvient pas à jouer, dit qu’elle reprendra un autre jour et puis quand Stéphane quitte la pièce, elle reprend comme si de rien n’était. Ensuite, venue rejoindre Maxime dans l’atelier de lutherie, ce dernier occupé, elle l’attend en compagnie de Stéphane et lui confie ce qu’elle n’avait jamais dit à personne, lui parlant de ses rapports compliqués avec son agent et amie Régine (Brigitte Catillon). Enfin, troisième rencontre déterminante : Stéphane vient la voir jouer, seul, sans Maxime pour la première fois. Ils s’évadent un instant de la répétition pour aller boire un café après avoir traversé la rue sous la pluie. Leurs mains s’effleurent presque subrepticement, négligemment. Stéphane la protège de la pluie avec sa veste. Puis, il l’écoute assis au café, avec son regard scrutateur. Puis, c’est l’absence et le silence de Stéphane mais c’est trop tard : Camille est déjà bouleversée, amoureuse. A priori, racontées ainsi rien d’extraordinaire dans ces trois scènes, pourtant le scénario et la mise en scène de Sautet et surtout ses personnages sont d’une telle richesse que chacune d’elle est plus haletante qu’une scène d’un palpitant thriller. Aucun plan n’est inutile. Comme dans un thriller, chaque plan a une implication sur la résolution.

Tous les films de Sautet se caractérisent d’ailleurs aussi par le suspense (il était fasciné par Ford et Hawks ) : le suspense sentimental avant tout, concourant à créer des films toujours haletants et fascinants. Claude Sautet citait ainsi souvent la phrase de Tristan Bernard : « il faut surprendre avec ce que l’on attend ». On ne peut certainement pas reprocher au cinéma de Claude Sautet d’être démesurément explicatif, c’est au contraire un cinéma de l’implicite, des silences et du non-dit. Pascal Jardin disait de Claude Sautet qu’il « reste une fenêtre ouverte sur l’inconscient ».

Le souffle du spectateur est suspendu à chaque regard (le regard tellement transperçant de Stéphane, ou de plus en plus troublé de Camille) à chaque note, à chaque geste d’une précision rare. Je n’ai encore jamais trouvé au cinéma de personnages aussi « travaillés » que Stéphane, ambigu, complexe qui me semble avoir une existence propre, presque exister en dehors de l’écran. Là encore comme un thriller énigmatique, à chaque fois je l’interprète différemment, un peu aussi comme une sublime musique ou œuvre d’art qui à chaque fois me ferait ressentir des émotions différentes. Stéphane est-il vraiment indifférent ? Joue-t-il un jeu ? Ne vit-il qu’à travers la musique ? « La musique c’est du rêve » dit-il. Ou, selon cette citation de La Rochefoucauld que cite Sautet fait-il partie de ceux qui pensent que« Peu de gens seraient amoureux si on ne leur avait jamais parlé d’amour » ? A-t-il peur d’aimer ? Ou n’y croit-il simplement pas ? Est-il sincère quand il dit avec une froide tranquillité que Maxime n’est pas un ami, juste « un partenaire ».

Le film commence ainsi de nuit dans l’atelier et se termine de jour dans un café et entre ces deux moments, Stéphane passera de l’ombre à la lumière, d’une personnalité ombrageuse à (peut-être, là aussi, l’interprétation varie à chaque visionnage) un homme capable d’aimer. Un personnage assez proche du personnage de Martial dans « Quelques jours avec moi » (un autre film de Sautet méconnu que je vous recommande, où son regard se fait encore plus ironique et acéré, un film irrésistiblement drôle et non dénué de –douce-cruauté). « Les films de Claude Sautet touchent tous ceux qui privilégient les personnages par rapport aux situations, tous ceux qui pensent que les hommes sont plus importants que ce qu’ils font (..). Claude Sautet c’est la vitalité. » disait ainsi Truffaut.

Et puis certaines scènes font pour moi partie des plus belles et cruelles du cinéma. Cette scène où dans une voiture, Camille lui avoue l’amour qu’il lui inspire et se livre à lui, ce à quoi Stéphane répond avec tranquillité, jubilation peut-être, froidement en tout cas : « je ne vous aime pas ». Cette scène me glace le sang à chaque fois. Et puis la scène où Camille veut l’humilier à son tour. Elle se maquille outrageusement, le rejoint au café où il a ses habitudes où il dîne avec son amie Hélène. Camille lui crie sa rancœur, sa passion, cherche à l’humilier. La scène est tranchante, violente et sublime comme la musique de Ravel jouée par Camille.

Et puis comment ne pas parler de la distribution, absolument parfaite, à commencer par Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart, sans aucun doute leurs meilleurs rôles auxquels ils semblent se livrer (ou se cacher) corps et âme, d’autant plus ambigus puisqu’ils vivaient alors ensemble. Emmanuelle Béart est à la fois mystérieuse, sensuelle, forte, fragile, fière, brisée, passionnée et talentueuse (elle apprit ainsi le violon pendant un an). Daniel Auteuil donne vie à ce Stéphane énigmatique, opaque, cinglant, glacial, austère qui se définit lui-même comme sournois, parfois révoltant, parfois touchant avec ce regard perçant, tantôt terriblement là ou terriblement absent. L’un comme l’autre, dans leurs regards, expriment une multitude d’émotions ou de mystères. Mais il ne faudrait pas non plus oublier les seconds rôles : André Dussolier, personnage digne qui échappe au cliché de l’amant trompé et qui obtint d’ailleurs le César du meilleur second rôle. Jean-Luc Bideau qui dans une scène courte mais intense aligne les clichés sur la culture et l’élitisme (magnifique scène de dialogue où là aussi Stéphane dévoile une trouble (et pour Camille troublante) facette de sa personnalité. Myriam Boyer, Brigitte Catillon, Elisabeth Bourgine (les femmes de l’ombre avec, chacune à leur manière, une présence forte et déterminante).

« Un cœur en hiver » obtint le lion d’argent à Venise. Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart passèrent à côté des César de meilleurs acteurs (que leur ravirent Claude Rich pour « Le souper » et Catherine Deneuve, pour « Indochine »). Claude Sautet obtint néanmoins le césar du meilleur réalisateur (le seul avec celui de Dussolier malgré sept nominations) et celui du meilleur film fut cette année-là attribué à Cyril Collard pour « Les nuits fauves ». Tous les postes du film auraient mérités d’être récompensés : le scénario, l’image d’Yves Angelo, le travail sur la musique de Philippe Sarde, le scénario de Jacques Fieschi et Claude Sautet…

On retrouve là encore ce qui caractérise les films de Claude Sautet : les scènes de groupe (dont « Vincent, François, Paul et les autres est le film emblématique) et la solitude dans et malgré le groupe, l’implicite dans ce qui n’est pas- les ellipses- comme dans ce qui est-les regards- (Ah le regard tranchant de Daniel Auteuil! Ah, ce dernier plan !), des scènes de café ( « A chaque film, avouait Sautet, je me dis toujours : non, cette fois tu n’y tournes pas. Et puis, je ne peux pas m’en empêcher. Les cafés, c’est comme Paris, c’est vraiment mon univers. C’est à travers eux que je vois la vie. Des instants de solitude et de rêvasseries. ») les personnages filmés à travers les vitres de ces mêmes cafés, des scènes de pluie qui sont souvent un élément déclencheur, des scènes de colère (peut-être inspirées par les scènes de colère incontournables dans les films de Jean Gabin, Sautet ayant ainsi revu « Le jour se lève » …17 fois en un mois!), des femmes combatives souvent incarnées par Romy Schneider puis par Emmanuelle Béart, des fins souvent ouvertes et avant tout un cinéma de personnages : César, Rosalie, Nelly, Arnaud, Vincent, François, Paul, Max, Mado, …et les autres, des personnages égarés affectivement et/ou socialement, des personnages énigmatiques et ambivalents.

On a souvent dit de Claude Sautet était le peintre de la société des années 70 mais en réalité la complexité des sentiments de ses personnages disséquée avec une rare acuité est intemporelle. S’il est vrai que la plupart de ses films sont des tableaux de la société contemporaine, notamment de la société d’après 1968, et de la société pompidolienne, puis giscardienne, et enfin mitterrandienne, ses personnages et les situations dans lesquelles il les implique sont avant tout universels, un peu comme « La Comédie Humaine » peut s’appliquer aussi bien à notre époque qu’à celle de Balzac.

Le personnage de Stéphane ne cessera jamais de m’intriguer, intrigant le spectateur comme il intrigue Camille, exprimant tant d’ambiguïté dans son regard brillant ou éteint. Hors de la vie, hors du temps. Je vous le garantis, vous ne pourrez pas oublier ce crescendo émotionnel jusqu’à ce plan fixe final polysémique qui vous laisse ko et qui n’est pas sans rappeler celui de Romy Schneider à la fin de « Max et les ferrailleurs » ou de Michel Serrault (regard absent à l’aéroport) dans « Nelly et Monsieur Arnaud » ou de Montand/Frey/Schneider dans « César et Rosalie ». Le cinéma de Claude Sautet est finalement affaire de regards, qu’il avait d’une acuité incroyable, saisissante sur la complexité des êtres, et jamais égalée. Alors que le cinéma est de plus en plus univoque, explicatif, c’est plus que salutaire.

Une histoire d’amour, de passion(s), cruelle, intense, poétique, sublime, dissonante, mélodieuse, contradictoire, trouble et troublante, parfaitement écrite, jouée, interprétée, mise en lumière, en musique et en images.

Un peu comme l’ours en peluche du « Jour se lève » qui a un œil qui rit et un autre qui pleure, nous ressortons des films de Sautet et de celui-là en particulier, entre rires et larmes, bouleversés, avec l’envie de vivre plus intensément encore car là était le véritable objectif de Claude Sautet : nous « faire aimer la vie »…et il y est parvenu, magistralement. Personne après lui n’a su nous raconter des « histoires simples » aux personnages complexes qui nous parlent aussi bien de « choses de la vie ».

Claude Sautet, en 14 films, a su imposer un style, des films inoubliables, un cinéma du désenchantement enchanteur, d’une savoureuse mélancolie, de l’ambivalence et de la dissonance jubilatoires, une symphonie magistrale dont chaque film est un morceau unique indissociable de l’ensemble, et celui-ci pour moi le plus beau et bouleversant.

Critique de « Monsieur Klein » de Losey

A chaque projection ce film me terrasse littéralement tant ce chef d’œuvre est bouleversant, polysémique, riche, brillant, nécessaire. Sans doute la démonstration cinématographique la plus brillante de l’ignominie ordinaire et de l’absurdité d’une guerre aujourd’hui encore partiellement insondables. A chaque projection, je le vois et l’appréhende différemment. Ce fut à nouveau le cas hier soir. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et que j’espère convaincre d’y remédier par cet article, récapitulons d’abord brièvement l’intrigue.

Il s’agit de Robert Klein. Le monsieur Klein du titre éponyme. Enfin un des deux Monsieur Klein du titre éponyme. Ce Monsieur Klein-là, interprété par Alain Delon, voit dans l’Occupation avant tout une occasion de s’enrichir et de racheter à bas prix des œuvres d’art à ceux qui doivent fuir ou se cacher, comme cet homme juif (Jean Bouise) à qui il rachète une œuvre du peintre hollandais Van Ostade. Le même jour, il reçoit le journal « Informations juives » adressé à son nom, un journal normalement uniquement délivré sur abonnement. Ces abonnements étant soumis à la préfecture et M.Klein allant lui-même signaler cette erreur, de victime, il devient suspect… Il commence alors à mener l’enquête et découvre que son homonyme a visiblement délibérément usé de la confusion entre leurs identités pour disparaître…

La première scène, d’emblée, nous glace d’effroi par son caractère ignoble et humiliant pour celle qui la subit. Une femme entièrement nue est examinée comme un animal par un médecin et son assistante afin d’établir ou récuser sa judéité. Y succède une scène dans laquelle, avec la même indifférence, M.Klein rachète un tableau à un juif obligé de s’en séparer. M.Klein examine l’œuvre avec plus de tact que l’était cette femme humiliée dans la scène précédente, réduite à un état inférieur à celui de chose mais il n’a pas plus d’égard pour son propriétaire que le médecin en avait envers cette femme même s’il respecte son souhait de ne pas donner son adresse, tout en ignorant peut-être la véritable raison de sa dissimulation affirmant ainsi avec une effroyable et sans doute inconsciente effronterie « bien souvent je préfèrerais ne pas acheter ».

Au plan des dents de cette femme observées comme celles d’un animal s’oppose le plan de l’amie de M.Klein, Jeanine (Juliet Berto) qui se maquille les lèvres dans une salle de bain outrageusement luxueuse. A la froideur clinique du cabinet du médecin s’oppose le luxe tapageur de l’appartement de M.Klein qui y déambule avec arrogance et désinvolture, recevant ses invités dans une robe de chambre dorée. Il collectionne. Les œuvres d’art même s’il dit que c’est avant tout son travail. Les femmes aussi apparemment. Collectionner n’est-ce pas déjà une négation de l’identité, cruelle ironie du destin alors que lui-même n’aura ensuite de cesse de prouver et retrouver la sienne ?

Cet homonyme veut-il lui sauver sa vie ? Le provoquer ? Se venger ? M.Klein se retrouve alors plongé en pleine absurdité kafkaïenne où son identité même est incertaine. Cette identité pour laquelle les Juifs sont persécutés, ce qui, jusque-là, l’indifférait prodigieusement et même l’arrangeait plutôt, ou en tout cas arrangeait ses affaires.

Losey n’a pas son pareil pour utiliser des cadrages qui instaurent le malaise, instillent de l’étrangeté dans des scènes a priori banales dont l’atmosphère inquiétante est renforcée par une lumière grisâtre mettent en ombre des êtres fantomatiques, le tout exacerbé par une musique savamment dissonante… Sa caméra surplombe ces scènes comme un démiurge démoniaque : celui qui manipule M.Klein ou celui qui dicte les lois ignominieuses de cette guerre absurde. La scène du château en est un exemple, il y retrouve une femme, apparemment la maîtresse de l’autre M.Klein (Jeanne Moreau, délicieusement inquiétante, troublante et mystérieuse) qui y avait rendez-vous. Et alors que M.Klein-Delon lui demande l’adresse de l’autre M.Klein, le manipulateur, sa maîtresse lui donne sa propre adresse, renforçant la confusion et la sensation d’absurdité. Changement de scène. Nous ne voyons pas la réaction de M.Klein. Cette brillante ellipse ne fait que renforcer la sensation de malaise.

Le malentendu (volontairement initié ou non ) sur son identité va amener Klein à faire face à cette réalité qui l’indifférait. Démonstration par l’absurde auquel il est confronté de cette situation historique elle-même absurde dont il profitait jusqu’alors. Lui dont le père lui dit qu’il est « français et catholique depuis Louis XIV», lui qui se dit « un bon français qui croit dans les institutions ». M.Klein est donc certes un homme en quête d’identité mais surtout un homme qui va être amené à voir ce qu’il se refusait d’admettre et qui l’indifférait parce qu’il n’était pas personnellement touché : « je ne discute pas la loi mais elle ne me concerne pas ». Lui qui faisait partie de ces « Français trop polis ». Lui qui croyait que « la police française ne ferait jamais ça» mais qui clame surtout : « Je n’ai rien à voir avec tout ça. » Peu lui importait ce que faisait la police française tant que cela ne le concernait pas. La conscience succède à l’indifférence. Le vide succède à l’opulence. La solitude succède à la compagnie flatteuse de ses « amis ». Il se retrouve dans une situation aux frontières du fantastique à l’image de ce que vivent alors quotidiennement les Juifs. Le calvaire absurde d’un homme pour illustrer celui de millions d’autres.

Et il faut le jeu tout en nuances de Delon, presque méconnaissable, perdu et s’enfonçant dans le gouffre insoluble de cette quête d’identité pour nous rendre ce personnage sympathique, ce vautour qui porte malheur et qui « transpercé d’une flèche, continue à voler ». Ce vautour auquel il est comparé et qui éprouve du remords, peut-être, enfin. Une scène dans un cabaret le laisse entendre. Un homme juif y est caricaturé comme cupide au point de voler la mort et faisant dire à son interprète : « je vais faire ce qu’il devrait faire, partir avant que vous me foutiez à la porte ». La salle rit aux éclats. La compagne de M.Klein, Jeanine, est choquée par ses applaudissements. Il réalise alors, apparemment, ce que cette scène avait d’insultante, bête et méprisante et ils finiront par partir. Dans une autre scène, il forcera la femme de son avocat à jouer l’International alors que le contenu de son appartement est saisi par la police, mais il faut davantage sans doute y voir là une volonté de se réapproprier l’espace et de se venger de celle-ci qu’un véritable esprit de résistance. Enfin, alors que tous ses objets sont saisis, il insistera pour garder le tableau de Van Ostade, son dernier compagnon d’infortune et peut-être la marque de son remords qui le rattache à cet autre qu’il avait tellement méprisé, voire nié et que la négation de sa propre identité le fait enfin considérer.

Le jeu des autres acteurs, savamment trouble, laisse ainsi entendre que chacun complote ou pourrait être complice de cette machination, le père de M.Klein (Louis Seigner) lui-même ne paraissant pas sincère quand il dit « ne pas connaître d’autre Robert Klein », de même que son avocat (Michael Lonsdale) ou la femme de celui-ci (Francine Bergé) qui auraient des raisons de se venger, son avocat le traitant même de « minus », parfaite incarnation des Français de cette époque au rôle trouble, à l’indifférence coupable, à la lâcheté méprisable, au silence hypocrite.