Dix jours après la clôture du Festival du Cinéma Américain de Deauville, le temps nécessaire pour disposer du recul indispensable pour appréhender ces dix journées trépidantes (même si la mode est aux avis tranchés, scandés, exagérés via twitter, à peine le film terminé, comme si le film était une denrée consommable et périssable, comme s’il n’y avait plus de place pour la demi-mesure et la réflexion), voici mon bilan de cette 41ème édition. Sans aucun doute, ce festival et le lieu qui l’accueille possèdent un pouvoir étrange pour que, en y assistant pour la 22ème année consécutive, j’y éprouve toujours le même plaisir, la même curiosité, avec ce sentiment de vivre une douce parenthèse hors des vicissitudes de l’existence même si les films en compétition m’y ramenèrent, comme chaque année. Malgré tout, entre hommages, premières, films en compétition, docs de l’oncle Sam, conférences de presse et soirées au convivial Club Kiehl’s, ce fut à nouveau une radieuse évasion (aidée par une météo qui le fut aussi presque constamment) hors de la réalité…

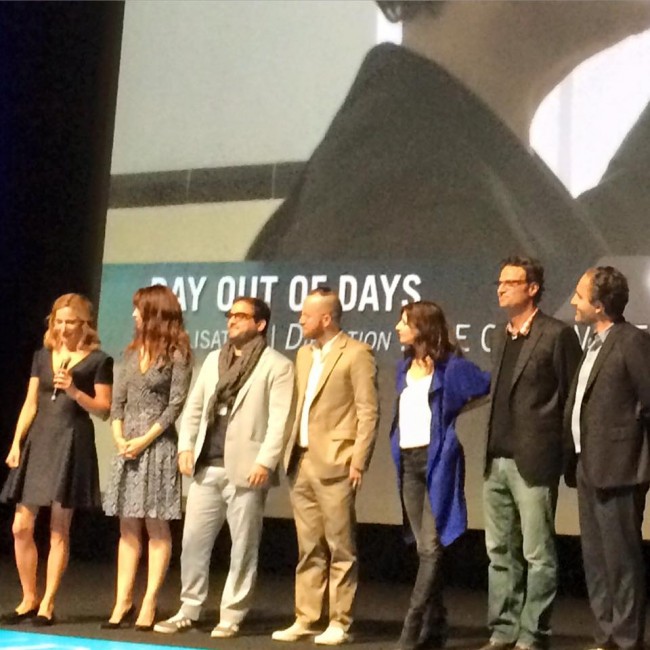

Photo ci-dessus et photo ci-dessous réalisées par le photographe Dominique Saint que je remercie au passage.

1.LA COMPETITION

Malgré leur diversité de styles, d’époques, de points de vue (14 films étaient ainsi présentés en compétition), des thématiques communes se dégageaient ainsi des films en lice : des personnages avides de liberté, emprisonnés dans un quotidien étouffant, une vie qu’ils n’ont pas choisie à laquelle ils désirent échapper, englués dans les difficultés économiques, marqués par l’absence du père et/ou le deuil comme la métaphore d’un monde en quête de (re)pères et d’un nouveau souffle de liberté. Comme chaque année, cette compétition nous donnait à voir une autre Amérique, l’envers de l’American dream, les failles et blessures qui se cachent derrière l’étincelante bannière étoilée, la réalité souvent crue que le cinéma américain préfère habituellement dissimuler et édulcorer. En cela, ce fut une plongée passionnante dans une autre Amérique.

Le film qui a reçu le Grand prix « 99 homes » de Ramin Bahrani explore d’ailleurs ces différentes thématiques. Un homme dont la maison vient d’être saisie par sa banque (Andrew Garfield), se retrouve à devoir travailler avec le promoteur immobilier véreux (Michael Shannon) qui est responsable de son malheur.

Cela commence par une image choc. Un homme ensanglanté, mort, chez lui. Dès le début, musique, montage vif, caméra fébrile au plus près des visages contribuent à souligner le sentiment d’urgence, de menace qui plane. Si la situation est manichéenne: les autorités contre les propriétaires expulsés tels les méchants contre les gentils d’un western dont le film emprunte d’ailleurs les codes (à l’image du film qui a reçu le prix d’Ornano Valenti du festival, un de mes coups de cœur de ce festival, « Les Cowboys » de Thomas Bidegain, j’y reviendrai), bien vite le spectateur décèle la complexité de la situation (notamment grâce au jeu plus nuancé qu’il ne semble de Michael Shannon, dont le cynisme se craquèle par instants fugaces), un « far west » des temps modernes dans lequel chacun lutte pour sa survie, au mépris de la morale. C’est l’envers de l’American dream. Dans cette Amérique-là, pour faire partie des « gagnants », tous les coups sont permis. Ramin Bahrani a retranscrit des situations réelles d’expulsion pour enrichir son film, lui apportant un aspect documentaire intéressant qui montre comment la machine (étatique, judiciaire, bancaire) peut broyer les êtres et les âmes. Dommage cependant que, pour appuyer un propos déjà suffisamment fort et qui se suffisait à lui-même, il ait fallu recourir à cette musique dont l’effet d’angoisse produit est certes incontestable mais qui est peut-être superflue. Le drame social devient alors thriller. La fin (sauver sa peau) justifie alors les moyens, tous les moyens. L’homme qui travaille pour le promoteur immobilier (avec lequel une sorte de relation filiale s’établit, l’un et l’autre ayant en commun de ne pas vouloir devenir ce que leurs pères furent, à tout prix), prêt à tout pour sauver sa famille, même faire vivre à d’autres le même enfer que celui qu’il a vécu (en essayant tout de même d’y mettre les formes) deviendra-t-il un parfait cynique ou finira-t-il par recouvrer une conscience, une morale? C’est autour de ce suspense que tient le film. La tension culmine lors de la scène finale, attendue, et qui finalement emprunte là aussi aux codes du western: la morale est sauve. N’est-elle pas un peu facile ? Je vous en laisse juges… « Sa force dramatique intense et son interprétation absolument exceptionnelle » ont convaincu le jury de lui attribuer le Grand prix comme l’a expliqué son président, le cinéaste Benoît Jacquot qui, lors de la clôture, a d’ailleurs précisé que le jury n’avait vu « quasiment que de bons films ». Un thriller social que je vous recommande.

Contre toute attente, mon favori de cette compétition, « Madame Bovary » de Sophie Barthes (oublié du palmarès), présentait des similitudes avec le film précédemment évoqué, le parti pris étant ici d’insister sur les difficultés économiques d’Emma qui dépense sans compter pour échapper à la monotonie de son existence. Comme dans le roman de Flaubert, Emma Rouault (Mia Wasikowska), tout juste sortie du couvent, épouse Charles Bovary (Henry Lloyd-Hughes), un médecin de campagne qui se réjouit d’avoir trouvé en elle la compagne parfaite. Emma occupe ses journées à aménager sa nouvelle demeure, dessine, joue du piano et reçoit avec élégance ses invités. Cette vie monochrome auprès d’un époux dénué de tout raffinement est bien loin des fastes et de la passion auxquels pourtant elle aspire. Ses rencontres avec le marquis d’Andervilliers (Logan Marshall-Green), le jeune clerc de notaire Léon (parfait Ezra Miller), et Monsieur Lheureux (Rhys Ifans, sournois et mielleux à souhait), un habile commerçant vont lui donner, un temps, une nouvelle envie de vivre.

Tout me semblait avoir été dit sur le roman de Flaubert, qui en plus des nombreuses adaptations auxquelles il a déjà donné lieu (Renoir, Minnelli, Chabrol pour les plus remarquables) ne cesse d’inspirer des personnages de films qui empruntent à la mélancolie ou au bovarysme, affliction que ce chef d’œuvre littéraire a inventée et fait entrer dans le langage commun (défini par Flaubert comme « la rencontre des idéaux romantiques face à la petitesse des choses de la réalité » en général suscité par des lectures romanesques). Et pourtant… dès les premiers plans qui placent d’emblée le film sous le sceau de la tragédie, cette course effrénée d’Emma, bouleversée, dans la manière de mettre en scène (la nature, les costumes), cette Madame Bovary semble exhaler le parfum des mots de Flaubert, chaque plan en retranscrivant ainsi la subtilité, la sensibilité, la mélancolie tragique, nous donnant des informations supplémentaires sur les états d’âme d’Emma, les images si soignées et signifiantes rendant hommage aux mots scrupuleusement choisis de Flaubert auxquels le film est parfois infidèle dans les événements mais fidèle dans l’esprit (Emma n’a pas d’enfant ici, la petite Berthe est ainsi absente du scénario). Sophie Barthes met ainsi en lumière la modernité du roman de Flaubert et des aspirations d’Emma : se sentir libre de vivre sa vie, ses passions, croyant les trouver dans les apparences et la consommation à outrance. Le paysage et les costumes vibrent à l’unisson avec les variations psychologiques d’Emma, cette femme emmurée dans les conventions, dans sa vie trop paisible et routinière de provinciale qui par les dépenses et la passion (ou plutôt son illusion) va croire y échapper. L’élégance de la réalisation et son intelligence (dans l’utilisation des couleurs, de la lumière, des décors, des costumes) sont d’une beauté triste à couper le souffle et rendent un sublime hommage au roman de Flaubert et, plus encore qu’à sa modernité, à son intemporalité. Dans le rôle d’Emma Bovary, Mia Wasikowska est parfaite, moins revêche que l’était Isabelle Huppert (non moins parfaite) dans l’adaptation de Chabrol. Sophie Barthes semble ainsi regarder Emma Bovary avec plus d’indulgence que ne le faisait Chabrol et lui apporter une douceur et une fragilité qu’elle n’avait pas dans l’adaptation chabrolienne. A découvrir en salles en France le 4 novembre 2015.

Laney Brooks, l’anti-héroïne de « I smile back » d’Adam Salky, elle aussi, étouffe dans son existence. C’est une femme séduisante et intelligente qui s’occupe avec dévouement de ses deux adorables enfants. Elle est mariée à l’homme dit idéal et tout ce petit monde vit dans une maison parfaitement entretenue d’une banlieue résidentielle… Mais, derrière ce bonheur de façade, elle cache tant bien que mal sa dépression et ses désillusions qui l’entraînent vers des territoires secrets peu avouables. Et Laney peut aller jusqu’à se mettre en danger pour lutter contre ses démons intérieurs, éviter que sa vie de famille ne vole en éclats… Radiographie implacable de la dépression (des plaisirs vains ou artificiels dans lesquels se jette Laney à son refus d’avoir un chien parce que, dix ans plus tard, il mourra)-là aussi expliquée par l’absence du père, terrible scène de retrouvailles- et de l’incompréhension, du rejet, de l’indifférence qu’elle suscite, « I smile back » ne nous épargne rien de l’enfer que vit son héroïne. L’élégance de la mise en scène contraste avec l’âpreté de ce que vit Laney, à l’image du vernis qui entoure son existence et son mal-être, judicieux écho entre le fond et la forme. Sarah Silverman est impressionnante dans ce rôle et le fait que le film soit l’adaptation par son auteur de son propre livre (apparemment inspiré de sa propre histoire) n’est certainement pas pour rien dans la justesse qui en émane. Une fin terrible de froideur, logique et glaçante. Un autre oublié du palmarès.

Dans « Day out of days », Zoe Cassavetes nous propose aussi un portrait de femme qui, au contraire de Laney dans « I smile back » va reprendre sa vie en main, ce qui n’est pourtant pas gagné d’avance. Mia Roarke incarnée par Alexia Landeau est en effet ici une actrice qui connut jadis son heure de gloire, mais qui lutte pour garder raison et dignité dans le monde cruel qu’est devenu Hollywood. À quarante ans, elle tente de revenir sous les feux de la rampe, de retrouver un rôle, un vrai… Mais la route s’avère longue et difficile. Une opportunité semble se présenter à la suite d’une rencontre tout à la fois étrange et humiliante. Jusqu’où alors Mia sera-t-elle prête à aller ? « Je souhaitais faire un film autour d’Alexia Landeau, elle a été ma muse » a déclaré Zoe Cassavetes lors de la conférence de presse du film. Elle est en effet l’atout indubitable de ce film. Plus intéressant de ce qu’il dit du regard que pose la société d’aujourd’hui sur une femme de plus de 40 ans que sur l’univers du cinéma (malheureusement, là, aucun cliché ne nous est épargné), ce « day out of days » manque cruellement de point de vue et de sève, et ressemble plus à une suite de sketchs plus ou moins réussis qu’à un film scénarisé même si existe une réelle progression qui va conduire Mia à prendre son envol. A signaler également la présence et le rôle improbables de Mélanie Griffith. L’actrice Patricia Clarkson à qui ce 41ème Festival du Cinéma Américain rendait hommage, lors de sa conférence de presse, a tenu des propos qui faisaient tristement écho à cette réalité : « Hollywood est une industrie dominée par les hommes où être une femme est pénalisant. C’est un fait (…) Il est important que les actrices ne soient pas cantonnées au petit écran passé 40 ans ».

Dans « Day out of days », Zoe Cassavetes nous propose aussi un portrait de femme qui, au contraire de Laney dans « I smile back » va reprendre sa vie en main, ce qui n’est pourtant pas gagné d’avance. Mia Roarke incarnée par Alexia Landeau est en effet ici une actrice qui connut jadis son heure de gloire, mais qui lutte pour garder raison et dignité dans le monde cruel qu’est devenu Hollywood. À quarante ans, elle tente de revenir sous les feux de la rampe, de retrouver un rôle, un vrai… Mais la route s’avère longue et difficile. Une opportunité semble se présenter à la suite d’une rencontre tout à la fois étrange et humiliante. Jusqu’où alors Mia sera-t-elle prête à aller ? « Je souhaitais faire un film autour d’Alexia Landeau, elle a été ma muse » a déclaré Zoe Cassavetes lors de la conférence de presse du film. Elle est en effet l’atout indubitable de ce film. Plus intéressant de ce qu’il dit du regard que pose la société d’aujourd’hui sur une femme de plus de 40 ans que sur l’univers du cinéma (malheureusement, là, aucun cliché ne nous est épargné), ce « day out of days » manque cruellement de point de vue et de sève, et ressemble plus à une suite de sketchs plus ou moins réussis qu’à un film scénarisé même si existe une réelle progression qui va conduire Mia à prendre son envol. A signaler également la présence et le rôle improbables de Mélanie Griffith. L’actrice Patricia Clarkson à qui ce 41ème Festival du Cinéma Américain rendait hommage, lors de sa conférence de presse, a tenu des propos qui faisaient tristement écho à cette réalité : « Hollywood est une industrie dominée par les hommes où être une femme est pénalisant. C’est un fait (…) Il est important que les actrices ne soient pas cantonnées au petit écran passé 40 ans ».

Beaucoup plus fragile mais plus touchant et incarné, le film de Chloé Zhao, « Les chansons que mes frères m’ont apprises » dans lequel Johnny vient de terminer ses études. Lui et sa petite amie s’apprêtent à quitter la réserve indienne de Pine Ridge pour chercher du travail à Los Angeles. La disparition soudaine du père de Johnny vient bousculer ses projets. Il hésite également à laisser derrière lui Jashaun, sa petite sœur de treize ans dont il est particulièrement proche. C’est tout simplement son avenir que Johnny doit maintenant reconsidérer… Les failles et les fêlures des personnages sont ici (aussi, encore!) expliquées par une figure paternelle défaillante. Porté par une voix off (au début principalement) qu’affectionne le cinéma indépendant américain et qui, toujours, produit son effet, créant d’emblée lyrisme et empathie, par des acteurs pour la plupart non professionnels et issus véritablement de la réserve indienne, le film de Chloé Zhao dépeint avec beaucoup de délicatesse ce territoire d’une beauté à couper le souffle, paradoxalement un univers clos qui devient comme une prison étouffante pour ceux qui y (sur)vivent. Une plongée passionnante dans un univers méconnu servie par des personnages (et acteurs) attachants et une réalisatrice, au contraire du film précédemment évoqué, visiblement viscéralement attachée à son sujet.

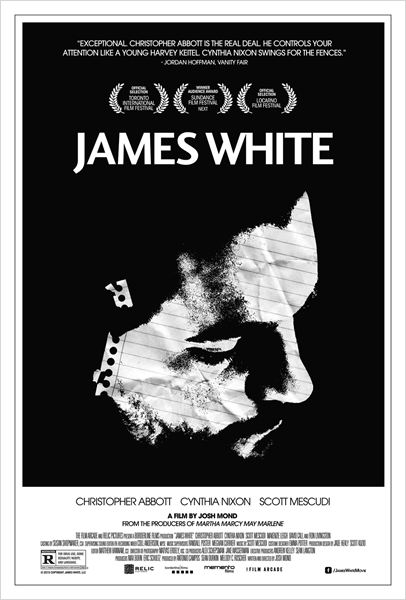

Plus étouffante encore est la réalité de « James White » dans le film éponyme de Josh Mond. Âgé d’une vingtaine d’années, James White mène une vie dissolue à New York, le jour comme la nuit. Lorsque sa mère tombe gravement malade, il doit accepter d’affronter la réalité et trouver l’énergie nécessaire pour faire face aux nouvelles responsabilités qui sont désormais les siennes. « Le meilleur moyen que j’ai trouvé de comprendre ce qui m’arrivait a été de faire ce film » a déclaré le réalisateur (dont c’est le premier long-métrage) en conférence de presse.

Depuis deux ans, j’ai tendance à penser que le monde se divise en deux parties, ceux qui ont vécu cette effroyable réalité de l’accompagnement d’un proche en fin de vie (même s’il n’y a pas une seule réalité, cela impliquant autant de réalités que d’histoires), et ceux qui ferment les yeux et ignorent cette réalité. Les premiers seront soit choqués soit reconnaissants que cette dramatique réalité soit ainsi retranscrite à l’écran ainsi que l’indifférence, la solitude, l’incompréhension auxquelles cette situation donne lieu. Les seconds seront soit gênés soit indifférents (les réflexions entendues à la sortie me glacent encore le sang). Faisant partie de la première catégorie, il m’a été impossible d’affronter ce film jusqu’à la fin, néanmoins je ne l’en considère pas moins réussi, nécessaire pour mettre les seconds face à une réalité qu’ils préfèrent ignorer ou nier et qui considèrent cela d’une révoltante indécence autant au cinéma que dans la réalité. C’est aussi et surtout le portrait bouleversant d’un jeune homme qui, d’aveugle et sourd à ce qui l’entoure (significative scène du début où, casque sur les oreilles, il s’étourdit dans la musique et la fête) va prendre ses responsabilités et se confronter à la réalité. Ce film a d’ailleurs reçu le prix Kiehl’s (du nom de la marque de cosmétiques éponymes cette année partenaire du festival) de la révélation, un paradoxe pour un film qui témoigne d’une réalité sans fards que notre époque égocentrique cherche habituellement à maquiller.

Tout aussi symptomatique de cette époque « zappeuse » est le succès rencontré par « Dope » (double sens, synonyme ici de la drogue et signifiant « cool ») de Rick Famuyiwa, le film produit par Forest Whitaker et Pharrell Williams présenté à la Quinzaine des Réalisateurs qui a remporté le prix du public de ce 41ème Festival du Cinéma Américain de Deauville. L’histoire d’un brillant, timide et malicieux lycéen noir confronté à la violence des quartiers chauds de Los Angeles mais aussi à la corruption et qui va devoir affronter de rocambolesques péripéties (avec son sac de « dope » dont il se retrouve chargé bien malgré lui) pour pouvoir réaliser son rêve : intégrer Harvard. Musique, utilisation des réseaux sociaux, montage clipesque, stéréotypes du film pour ado, paradoxalement ce film qui dénonce les stéréotypes dont sont victimes les noirs-américains ne nous épargne aucun cliché pour y parvenir. Porté par un jeune comédien indéniablement talentueux (Shameik Moore campe le jeune geek anachronique marqué par les années 90) et une énergie incontestable, ce film censément positif nous montre qu’écrire un scénario comme entrer à Harvard est aussi simple qu’envoyer un email ou vendre de la drogue…

Le prix du jury a été décerné « Tangerine » de Sean Baker qui sortira en France le 30 décembre dont le synopsis est le suivant : « Vingt-quatre heures dans la vie d’une drôle de Cendrillon, qui traverse la Cité des anges à la recherche de sa rivale. » Ce film qui présente la particularité d’avoir été filmé avec un smartphone, raconte l’histoire de deux amis transgenres. Son réalisateur a expliqué s’être « inspiré du rythme des réseaux sociaux » pour réaliser ce film qui leur emprunte leur rythme lapidaire, un film bourré d’énergie mais aussi épuisant qu’une conversation expéditive sur les réseaux sociaux, qui vaut avant tout pour sa prouesse technique et ses attachants et flamboyants interprètes.

Egalement en compétition, « Baby sitter » de Morgan Krantz et « Emelie » de Michael Thelin qui mettent tous deux en scène des babys sitters bien éloignées de leur sage apparence et « Dixieland » de Hank Bedford avec à nouveau au programme maladie de la mère, absence du père et rédemption impossible sans oublier « Cop car » de Jon Watts dans lequel, au fin fond des États-Unis, le shérif véreux d’une toute petite ville se lance à la poursuite des deux enfants de dix ans qui lui ont volé sa voiture, une réalisation soignée et un départ sur les chapeaux de roue pour un film qui s’essouffle dans le grandguignolesque. J’ai malheureusement manqué « Krisha », le film qui a obtenu le prix de la critique, je le rattraperai dès que possible.

Vous l’aurez compris : une compétition diversifiée et inégale, jamais inintéressante avec cinq films que je vous recommande : « Madame Bovary », « 99 homes », « I smile back », « Les chansons que mes frères m’ont apprises », « James White ».

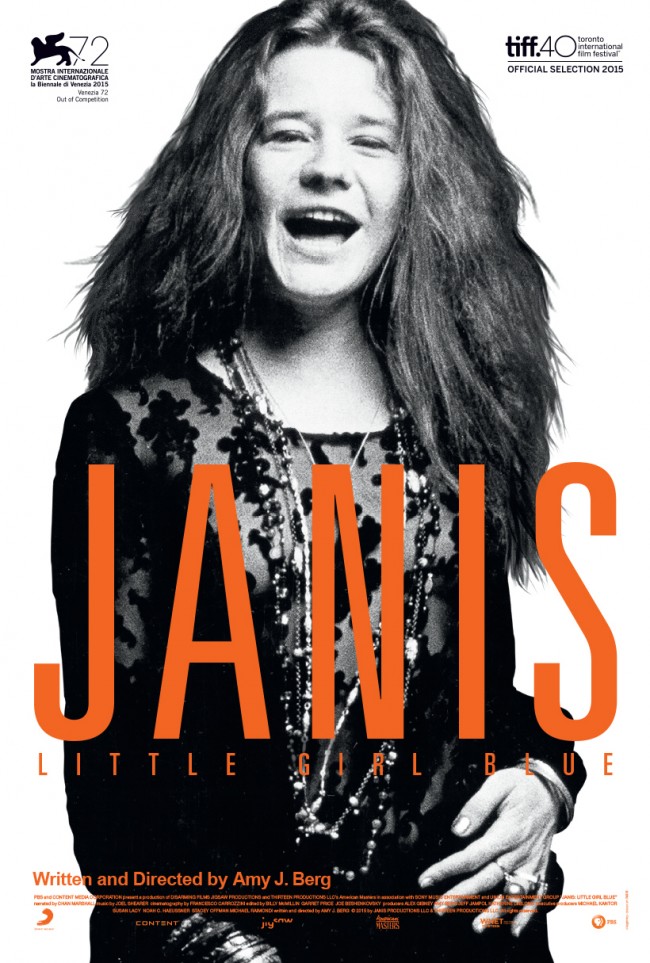

2.LES DOCS DE L’ONCLE SAM

Depuis quelques années, le festival propose également une belle sélection de documentaires réunis sous l’intitulé « Les Docs de l’Oncle Sam ». Cette année figuraient au programme : « Altman », « By Sidney Lumet », « Hitchcock Truffaut », « Janis », « Steve McQueen : the man and Le Mans », « This is Orson Welles », « Wolfpack. » Même si j’aurais aimé tous les découvrir, il fallait bien faire des choix parmi les différentes sections du festival, le mien, pour les documentaires, s’est orienté vers « Janis » d’Amy Berg (à découvrir en salles en France le 6 janvier 2016) et il s’est avéré judicieux tant ce documentaire est passionnant.

Janis que son prénom suffit à désigner, c’est donc Janis Joplin, l’une des plus mythiques chanteuses de rock et de blues de tous les temps mais aussi une écorchée vive, forte et vulnérable, aussi sensible que sa voix était puissante. L’histoire de la courte vie d’une femme passionnée qui changea le cours de l’histoire de la musique, qui a enfreint tous les codes dans sa vie comme dans la musique, se jetant à corps perdu dans l’une comme dans l’autre. Elle décéda ainsi en 1970 à l’âge de 27 ans (le fameux « Club des 27 », l’âge auquel décédèrent les autres légendes du rock : Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Kurt Cobain et Amy Winehouse). Peut-être, dans son dispositif un peu classique pour une femme aussi libre et iconoclaste, « Janis » repose néanmoins sur une belle idée. Celle d’une voix off qui lit des lettres que Janis avait adressées à sa famille créant ainsi une proximité avec le spectateur qui a l’impression de recueillir ses confidences, d’entendre sa voix intérieure aussi fragile que sa musique était puissante. Ce dispositif épistolaire permet d’esquisser un portrait plus nuancé et nous donne à voir, derrière les images enfiévrées, fascinantes, explosives, électriques, des concerts, la femme blessée, avide d’amour, à jamais complexée et surtout fragilisée par les humiliations qu’elle a subies dans son enfance. Bouleversante est la scène où, devenue une star, elle revient dans son ancien lycée et, où dans sa voix et son regard perdus, à fleur de peau, subsistent les bleus à l’âme de l’enfant blessée qu’elle semble alors être à nouveau et à jamais. Se dessine ainsi, derrière l’artiste hors normes, au talent qui transpire l’écran et nous fait frissonner d’émotion, le portrait d’une femme terriblement attachante, sensible, empathique, pétrie d’incertitudes, de manque d’amour et de confiance qu’elle tentait de noyer dans des plaisirs artificiels. La fin du documentaire, ce rendez-vous manqué que n’aurait osé inventer le plus audacieux des scénaristes, est absolument bouleversante et nous laissent ko avec une seule envie, entendre à nouveau sa voix immortelle, fiévreuse et incandescente.

3.LES PREMIERES

Ce sont les premières et les hommages qui, à ses débuts, ont fait la réputation du Festival du Cinéma Américain de Deauville. Comme chaque année, il y en avait pour tous les goûts et sensibilités avec, néanmoins, beaucoup de films inspirés d’histoires vraies avec bandeau le spécifiant de rigueur au début du film, gage de véracité et de dramatisation soulignées par des titres percutants, courts, rivalisant de superlatifs : « Everest », « Life », « Le Prodige », « Experimenter » sans compter le film « qui s’inspire vaguement d’une histoire qui pourrait être vraie », « Danny Collins ».

Cela a débuté avec « Everest » de Baltasar Kormakur. Comme s’en enorgueillit son affiche, le film projeté en 3 D en ouverture du festival a été écrit « d’après une histoire vraie », voilà qui récuse d’emblée toute accusation éventuelle d’invraisemblance. Le film de Baltasar Kormákur est en effet une adaptation du livre autobiographique « Tragédie à l’Everest » écrit par l’écrivain, journaliste et alpiniste Jon Krakauer. Le livre raconte, comment, en 1996, huit alpinistes réputés ont péri dans une redoutable tempête alors qu’ils effectuaient l’ascension de l’Everest. Krakauer avait ainsi été envoyé par le magazine « Outside' » pour participer à cette expédition. Inspiré d’une désastreuse tentative d’ascension de la plus haute montagne du monde, Everest suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que l’homme ait connues. Luttant contre l’extrême sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est mis à l’épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que leur rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut. Si l’effet est indéniablement réussi au point de nous faire éprouver le vertige et une véritable sensation de peur et la conscience de notre petitesse face à la force redoutable, irréfragable, destructrice des éléments, si le film est incontestablement spectaculaire, il souffre en revanche d’un scénario conventionnel et convenu et/ou d’un montage qui sacrifie les personnages les plus intéressants et qui, surtout, en oublie certains en cours de route à commencer par Krakauer lui-même qui pose la question la plus intéressante aux alpinistes (pourquoi faites-vous cela?) à laquelle le film, ne voulant pas heurter la sensibilité des familles des victimes et des survivants, ne répond jamais vraiment. C’est pourtant l’aspect le plus intéressant du film: pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils besoin d’affronter et même de défier la mort? Eprouver leurs limites? Se sentir vivants? Il passe aussi à côté d’une réflexion sur l’exploitation de la nature par l’homme (à ce propos, ne manquez pas « La glace et le ciel » de Luc Jacquet et « Human » de Yan Arthus-Bertrand) que laissait d’ailleurs présager ce choix symptomatique de la 3D (tout comme les alpinistes veulent éprouver toujours plus de sensation, le spectateur devient un consommateur à qui il en faut toujours plus pour ressentir des émotions que les mots et les images devraient suffire à susciter). Un bon divertissement, idéal pour l’ouverture, qui passe néanmoins à côté de la passionnante réflexion à laquelle il aurait pu donner lieu, en raison d’une volonté délibérée d’absence de point de vue. Mais si vous voulez faire un voyage éprouvant et vertigineux sur le plus haut sommet du monde alors ce voyage est fait pour vous…

Dans « Life » de Anton Corbijn, comme toujours chez le cinéaste, la sobriété était au rendez- vous (et c’est pour moi une grande qualité). Le film était présenté en avant-première, en présence du réalisateur Anton Corbijn (dont l’excellent précédent film « Un homme très recherché » était en compétition l’an passé à Deauville) et de son comédien principal Dane DeHaan. Robert Pattinson à qui le festival devait cette année remettre le prix du Nouvel Hollywood était finalement absent, retenu sur le tournage du dernier film de James Gray depuis lequel il a laissé un message vidéo aux festivaliers. « Life », c’est l’histoire d’un jeune photographe (Robert Pattinson) qui cherche à se faire un nom et qui croise un acteur débutant, un certain… James Dean (Dane DeHaan) et décide de lui consacrer un reportage. Cette série de photos iconiques rendit célèbre le photographe Dennis Stock et immortalisa celui qui allait devenir une star. Anton Corbijn a été photographe avant d’être réalisateur et cela se ressent dans chacun de ses films à la mise en scène et photographie d’une élégance remarquable. « Life » est ainsi son 4ème long-métrage après « Control » (2007), « The American » (2010), « Un homme très recherché » (2014). Peu à peu, il dessine ainsi les contours de son univers et de ses personnages, des (anti?)héros solitaires, tel George Clooney dans « The American », esseulé dans ce petit village des Abruzzes aux paysages rugueux, d’une beauté inquiétante et âpre avec un personnage qui n’était pas sans rappeler « Le Samouraï » de Melville. Le photographe et James Dean sont aussi à leurs manières des incarnations de ce Samouraï. Si Dane DeHaan ne possède pas ce charisme et la séduction implacables que dégageait l’acteur de « A l’Est d’Eden », « La Fureur de vivre » et « Géant », son jeu n’en est pas moins d’une réelle intensité. A l’image de ce que fuyait James Dean, les tapis rouges, les flashs, les mondanités, Anton Corbijn a délaissé l’image de papier glacé pour privilégier la « dimension humaine » du personnage, des personnages même que le film met en parallèle car, comme l’a souligné le réalisateur en conférence de presse, le film n’est pas un biopic mais le portrait de la relation entre ces deux hommes. Il est en effet bien plus intéressant qu’un biopic. Il n’en demeure pas moins qu’il passionnera ceux qui, comme moi, aiment ce cinéma des années cinquante et les trois chefs d’œuvre dans lesquels cet écorché vif irremplaçable, cet acteur hors du commun, a tournés. Si le titre se réfère à celui du magazine dans lequel ont été publiées les célèbres photos de James Dean, il se réfère peut-être aussi à la passionnante réflexion sur la vie (en général et celle de l’acteur) que le film porte en filigrane. Cette vie basée un peu trop sur le passé, pas assez dans le présent, et réfutant l’avenir, cette vie que James Dean a vécue à cent à l’heure, pour oublier le passé, défier le présent et cet avenir qu’il semblait redouter et narguer. Un film mélancolique et ensorcelant, à la lenteur et la sobriété judicieuses, en accord avec le propos mais jamais ennuyeuses, porté par une réalisation particulièrement élégante et deux acteurs remarquables : si Dane DeHaan ne peut de toute façon « être » James Dean, il donne incontestablement une âme à son personnage et face à lui, Robert Pattinson confirme ce que Cronenberg a su si bien souligner, le potentiel immense d’un acteur qui n’a certainement pas fini de nous surprendre.

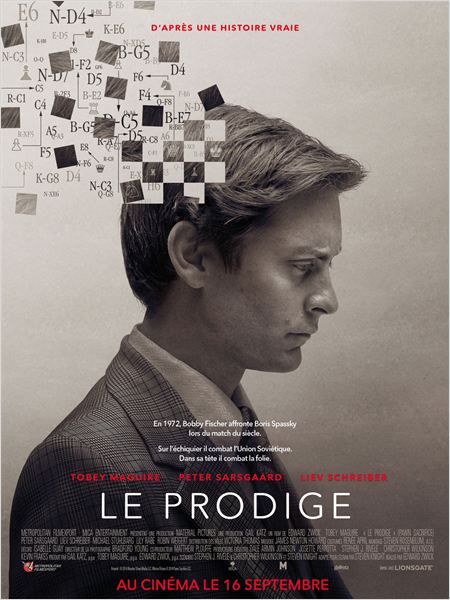

« Le Prodige » de Edward Zwick (actuellement en salles) se penche aussi sur un destin hors du commun, celui de Bobby Fischer (Tobey Maguire), le prodige américain des échecs, qui fut opposé au Russe Boris Spassky lors du « Match du siècle » considéré, en pleine période de Guerre froide entre les deux superpuissances, comme un véritable défi lancé par l’Amérique à l’empire soviétique. L’obsession qu’a Bobby Fischer de gagner se transformera peu à peu, aux yeux du monde entier, en une véritable lutte que doit mener cet homme génial et fou contre ses propres démons intérieurs. Passionnante est l’histoire de cet homme paranoïaque qui sombre peu à peu dans la folie qui, en plus de ses adversaires, devait combattre ses propres démons et dont la lucidité diminuait au fur et à mesure que ses succès s’accumulaient. Tobey Maguire est fascinant dans cette course haletante contre lui-même, contre la folie, contre l’adversité mais, malheureusement, à trop simplifier les échecs et à édulcorer les zones d’ombre de son héros, dans un souci un peu trop flagrant de plaire au plus grand nombre, le film perd en intensité et profondeur. Il n’en demeure pas moins divertissant eu égard à son passionnant sujet même si un documentaire sur le sujet aurait sans doute été beaucoup plus intéressant.

« Experimenter » de Michael Almereyda (qui sortira en salles le 18 novembre 2015) est là aussi basé sur des faits réels qui le rendent d’autant plus effarant. Université de Yale, en 1961. Stanley Milgram conduit une expérience de psychologie – considérée comme d’une importance majeure encore aujourd’hui – dans laquelle des volontaires croient qu’ils administrent des décharges électriques douloureuses à un parfait inconnu, attaché à une chaise dans une autre pièce. La victime a beau leur demander d’arrêter, la majorité des volontaires poursuivent l’expérience, en infligeant ce qu’ils croient être des décharges pourtant presque mortelles, simplement parce qu’on leur dit de le faire. Par cette expérience, Milgram souligne la propension qu’a tout homme à se soumettre à l’autorité, au moment précis où le procès du nazi Adolf Eichmann est diffusé à la télévision à travers toute l’Amérique. L’opinion populaire comme la communauté scientifique en sont bouleversées. Célébré dans certains cercles ou accusé d’être un monstre manipulateur dans certains autres, Milgram parvient pourtant à traverser les épreuves grâce au soutien de son épouse Sasha.

A l’image du « Prodige », là aussi le film se révèle passionnant davantage eu égard à son sujet (notamment l’effet du groupe sur la distorsion du jugement que Milgram met en exergue…comme un écho à mon introduction de cet article, non?) qu’à son dispositif cinématographique même si le réalisateur use et abuse des effets pour impliquer le spectateur, l’interpeller notamment par le truchement d’adresses à la caméra récurrentes. L’idée n’est pas dénuée d’intérêt pour un film qui démontre justement comment l’homme, soumis à l’autorité et aux ordres, se déresponsabilise au point de devenir une marionnette entre les mains des pires dictateurs. La démonstration est aussi glaçante que passionnante, et interroge évidemment notre propre esprit de soumission ou de résistance.

Changement radical d’univers avec « Danny Collins » (« Imagine ») de Dan Fogelman, LE film tendrement drôle dont les spectateurs sont ressortis avec le sourire. Grâce aux tubes qui continuent à faire sa gloire, le chanteur de rock Danny Collins (Al Pacino) semble aujourd’hui avoir tout pour lui : l’argent, la célébrité, une nouvelle fiancée et des stades remplis de fans en transe. Mais des années d’excès, de relations sans lendemain et de concerts à devoir chanter, soir après soir, les mêmes refrains, commencent sérieusement à entamer la joie de vivre du rocker. Lorsque son manager lui remet une lettre que lui avait adressée en son temps John Lennon, mais qui ne lui était jamais parvenue, Danny décide de suivre – avec quarante ans de retard – les conseils que lui donnait alors son idole, et d’écouter son cœur. Il annule la tournée à guichets fermés qui était prévue et il prend une chambre dans un petit hôtel au fin fond du New Jersey, espérant ainsi réussir à retrouver la passion pour la musique et la famille qu’en route vers la gloire, il avait abandonnée.

Steve Carell devait initialement tenir le rôle principal…et cela aurait été bien dommage tant Al Pacino apporte au personnage une profondeur, une flamboyance et une (auto)dérision remarquables. Il faut le voir chanter le sirupeux « Baby doll » devant un public qui en trépigne (sur ses déambulateurs) et en arracherait ses perruques. Scénariste pour la télévision mais aussi pour le cinéma (Cars, Raiponce, Crazy Stupid Love), Dan Fogelman réalise ici premier long-métrage. Le sujet n’est pas nouveau et sans Al Pacino dans le rôle de ce chanteur pour maisons de retraite fantasque et attendrissant qui croit que l’argent peut racheter toutes les fautes sans doute le film n’aurait-il pas eu ce charme fou et ravageur. Dans les scènes avec Anette Benning, l’alchimie opère et nous conquiert. Une comédie sentimentale qui n’évite pas les écueils du genre pour lesquels, après tout, nous avons tant de plaisir à y plonger et une réflexion sur ce que nous avons fait de nos rêves et un espoir, celui d’une deuxième vie, à tout âge… A voir pour cela et ce Danny Collins que le génialissime Al Pacino rend si irrésistible et attendrissant, me donnant envie de revoir ce grand film »Looking for Richard », projeté lors de l’hommage que lui avait rendu le Festival du Cinéma Américain de Deauville il y a quelques années. Je me souviens encore de ce petit homme, gigantesque acteur, au charisme fou, en larmes sur la scène du CID, bouleversé et bouleversant.

Le Festival rendait hommage à Terrence Malick (en son absence, c’est son producteur qui le remplaçait), l’occasion de découvrir en avant-première « Knight of cups » qui sortira en salles le 25 novembre 2015 avec un pitch cosmico-lyrico-ésotérique tel que le cinéaste les affectionne désormais. « Il était une fois un jeune prince que son père, le souverain du royaume d’Orient, avait envoyé en Égypte afin qu’il y trouve une perle. Lorsque le prince arriva, le peuple lui offrit une coupe pour étancher sa soif. En buvant, le prince oublia qu’il était fils de roi, il oublia sa quête et il sombra dans un profond sommeil… » Le père de Rick lui lisait cette histoire lorsqu’il était enfant. Aujourd’hui, Rick (Christian Bale) vit à Santa Monica et il est devenu auteur de comédies. Il aspire à autre chose, sans savoir réellement quoi. Il se demande quel chemin prendre.

Terrence Malick (palme d’or en 2011 avec « The Tree of life ») se plait à nous égarer dans les méandres du conscient, de l’inconscient et des velléités de Rick en entremêlant les déconstructions narratives (visuelles et sonores), prenant le risque de ressembler à ces publicités glaciales que sa caméra immortalise. Certaines images d’une beauté sidérante et indéniable, effleurent notre cœur sans l’atteindre jamais tout à fait comme si nous étions condamnés à errer dans cette mélancolie distanciée, ce monde déshumanisé aux voix et aux souvenirs déstructurés et lointains. A force de vouloir dénoncer la vacuité et la vanité de nos existences, Terrence Malick les singent un peu trop. Difficile alors de trancher : le montage est-il brillant ou ridicule, fascinant ou agaçant ? La voix off présomptueuse porte ou au contraire annihile des fulgurances visuelles poétiques qui rendent ce voyage, certes jamais ennuyeux, toujours curieux mais trop souvent redondant et prétentieux. Difficile aussi de croire en la noblesse de l’ensemble quand on prétend stigmatiser un univers tout en employant autant de ses figures emblématiques (le film regorge de têtes d’affiche condamnées à errer, minauder, éthérées, sans doute subjuguées par l’univers du maître dont il était exclu d’emblée de remettre en cause les intentions : en plus de Christian Bale, Natalie Portman, Cate Blanchett, Antonio Banderas, …). A voir néanmoins parce que ce film possède, en plus des images éblouissantes qui le parsèment, une vertu: celle de rendre le spectateur acteur, de mettre à l’épreuve son attention (ailleurs guidée) et c’est suffisamment rare pour être souligné.

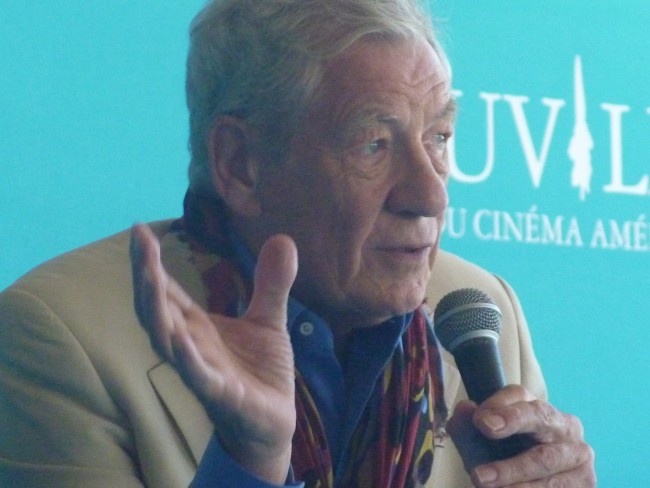

A nouveau changement radical d’univers avec « Mr Holmes » de Bill Condon qui met en scène l’élégant et charismatique Ian McKellen à qui le festival rendait également hommage cette année. Il incarne ici Sherlock Holmes, désormais à la retraite, vivant paisiblement dans le Sussex avec sa gouvernante et le fils de celle-ci, un jeune détective débutant. Avec l’aide du garçon, et bien que sa mémoire et son légendaire pouvoir de déduction ne soient plus désormais ce qu’ils étaient, Holmes se lance dans une ultime enquête, se remémorant les circonstances du cas non résolu qui l’obligea à mettre un terme à sa carrière, tout en cherchant des réponses aux mystères de la vie et à ceux de l’amour…

Le personnage de Sherlock Holmes a donné lieu à une multitude de films mais cette fois c’est un rôle un peu différent qui est attribué au célèbre détective. A 93 ans, Holmes mène en quelques sorte sa dernière enquête en fouillant dans ses souvenirs épars et incertains, au milieu de ses abeilles, de ses souvenirs, ses regrets et le héros de Sir Conan Doyle, à l’esprit toujours alerte, malgré une mémoire et une santé défaillantes, prend un malin plaisir à déconstruire sa figure mythique préférant le cigare à la pipe et affirmant n’avoir jamais porté sa célèbre casquette, et avoir été caricaturé par Watson. Toute l’intelligence du scénario réside dans la déconstruction du mythe tout en le renforçant puisque Holmes est représenté comme une personne ayant réellement existé. Célèbre pour son rôle de Gandalf dans « Le Seigneur des anneaux », Ian McKellen est avant tout un acteur de théâtre qui, comme il l’a dit lors de la conférence de presse, aime donner corps à ses personnages (« Venant du théâtre, j’ai un goût pour la dimension physique des personnages »). Il apporte beaucoup de profondeur à ce Holmes. Le film est nimbé d’une splendide lumière mélancolique. Son scénario, très malin, qui alterne entre passé et présent, rêve et réalité, mythe et vérité nous amène à réfléchir sur le vrai visage des héros et des légendes, l’ingratitude de la vieillesse, la transmission et nous embarque dans une mise en abyme, dans laquelle, après avoir dénoncé la légende mensongère qui l’a enfermé, Holmes se met à inventer des histoires pour édulcorer la dureté de la réalité. Finalement un bel hommage au pouvoir salvateur des doux mensonges que sont les romans et la fiction, et à Holmes lui-même. « Mr Holmes » sera également présenté au prochain Festival du Film Britannique de Dinard.

Avec « Agents très spéciaux : code U.N.C.L.E » de Guy Ritchie (qui lui aussi avait mis en scène le héros de Sir Conan Doyle, dans une vision aux antipodes de celle de Bill Condon), le festival tenait son film d’espionnage parodique, jubilatoire et ludique. Au début des années 1960, en pleine Guerre froide, l’agent de la CIA Napoleon Solo et celui du KGB Illya Kuryakin sont contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral pour s’engager dans une mission conjointe : mettre hors d’état de nuire une organisation criminelle internationale déterminée à ébranler le fragile équilibre mondial en favorisant la prolifération de la technologie et des armes nucléaires. L’unique piste qu’ont Solo et Kuryakin est celle de la seule personne apparemment capable d’infiltrer l’organisation criminelle : la fille d’un scientifique allemand aujourd’hui porté disparu. Ils se lancent alors dans une course contre la montre pour retrouver sa trace et empêcher ainsi un cataclysme planétaire.

Avec cette adaptation d’une série télé culte des années 1960, les spectateurs du CID ont eu leur dose d’adrénaline. Le scénario abracadabrantesque tient en une ligne (c’est toujours finalement un peu le même : sauver le monde) mais la confrontation réjouissante de ces deux agents nous l’a bien vite fait oublier (ou, dociles, nous avons feint avec plaisir de l’oublier), ainsi que le recours aux artifices vintage du montage et de la mise en scène (split-screens etc) et aux costumes très sixties. Guy Ritchie n’est certes pas le roi de la subtilité néanmoins il possède un talent incontestable pour habiller le vide et lui donner la plus chic des apparences, pour rendre un film trépidant (pour ne pas dire épuisant) aidé en cela par une BO diaboliquement efficace, parfois intelligemment décalée. Un peu l’anti-Malick, l’un étant aussi didactique que l’autre est énigmatique, les deux ayant en commun d’aller au bout de leur folie et de la singularité de leurs univers.

C’est avec beaucoup d’impatience que j’attendais de découvrir « Les Cowboys » de Thomas Bidegain (sortie en salles le 25 novembre 2015), présenté à la Quinzaine des Réalisateurs et lauréat du prix d’Ornano Valenti du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2015, toujours un gage de qualité. Cette récompense créée en 1991 décernée au scénario d’un premier long-métrage français compte ainsi parmi ses lauréats Stéphane Brizé, Alix Delaporte, Guillaume Gallienne, Karin Albou…

Cela commence dans une grande prairie, lieu de rassemblement country western quelque part dans l’est de la France, cadre intemporel. Alain (François Damiens), un des piliers de cette communauté, danse avec Kelly, sa fille de 16 ans sous l’oeil attendri de sa femme et de leur jeune fils Kid. Mais ce jour-là Kelly disparaît. La vie de la famille et la belle harmonie de cette splendide première scène s’effondrent. Alain n’aura alors de cesse que de chercher sa fille, au prix de l’amour des siens et de tout ce qu’il possédait. Le voilà projeté dans le fracas du monde. Un monde en plein bouleversement où son seul soutien sera désormais Kid (formidable Finnegan Oldfield), son fils, qui lui a sacrifié sa jeunesse, et qu’il traîne avec lui dans cette quête sans fin.

C’est en 1994, six ans avant les attentats du World Trade Center, le basculement du monde, que bascule la vie d’Alain. François Damiens est aussi convaincant que bouleversant dans le rôle de ce père obstiné qui recherche sa fille contre vents et marées, aux quatre coins du monde, abandonnant tout le reste pour cette quête obsessionnelle et dévorante, guidé par cette douleur indicible de l’absence. Les ellipses, les ruptures scénaristiques (dont une, audacieuse ) nous emmènent sur des chemins inattendus. Les attentats qui se succèdent par le prisme de la télévision, le 11 septembre 2001 à New York, le 11 mars 2004 à Madrid, le 7 juillet 2005 à Londres, marquent judicieusement l’écoulement du temps. Rien de surprenant de la part du talentueux coscénariste de Jacques Audiard ( dans notamment « Un Prophète » , « De rouille et d’os », « Dheepan ») qui, à travers ce drame familial, dresse le portrait d’un monde qui bascule sans jamais forcer l’émotion, avec toute la pudeur qui seyait à ce sujet sensible, jusqu’à la scène finale qui en est le paroxysme, d’un silence, lourd de sens, magistralement interprété et d’une force redoutable et poignante.

La délicatesse était beaucoup moins au rendez-vous avec le film de clôture, « Sicario » de Denis Villeneuve (Sortie en salles : le 7 octobre 2015), que j’avais déjà vu à Cannes où il figurait en compétition officielle. Direction cette fois la zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique devenue un territoire de non-droit. Kate (Emily Blunt), une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogues. Menée par un consultant énigmatique, l’équipe se lance dans un périple clandestin, obligeant Kate à remettre en question ses convictions pour pouvoir survivre. Préparez-vous à entrer dans un gouffre inextricable et suffocant, au propre comme au figuré. A l’image de Kate (jeune agent du FBI qui participe à l’opération comme caution morale et qui, habituellement, ne fait rien sans l’autorisation express de ses supérieurs), finalement le double du spectateur, au regard innocent qui plonge dans cet abyme de violence, votre sens de la morale sera mis à rude épreuve. « Sicario » revendique visiblement son manichéisme, recourant délibérément aux contrastes visuels (noir des véhicules, des costumes et ocre du désert écrasé de soleil) même si le personnage de Benicio Del Toro témoigne de la complexité de la situation, de la fragile frontière entre le bien et le mal. Ancien procureur , suite à l’assassinat de toute sa famille par des cartels, il devient ainsi lui-même un tueur dans le but de traquer les trafiquants pour le compte du gouvernement américain, et il évolue désormais dans un monde glauque, un monde de sang qui l’a semble-t-il déshumanisé. Certaines scènes dont d’une intensité incontestable comme celle de la fusillade en plein milieu des embouteillages. Pour un budget de 32 millions de dollars, cette énième plongée dans l’enfer des cartels mexicains est d’un réalisme foudroyant entre crimes sanglants et tortures barbares, et pose des questions intéressantes, dommage que, pour y parvenir, il faille tomber dans cette surenchère, cette débauche de violence et de moyens qui s’avère finalement plus ennuyeuse que palpitante.

4.LES HOMMAGES

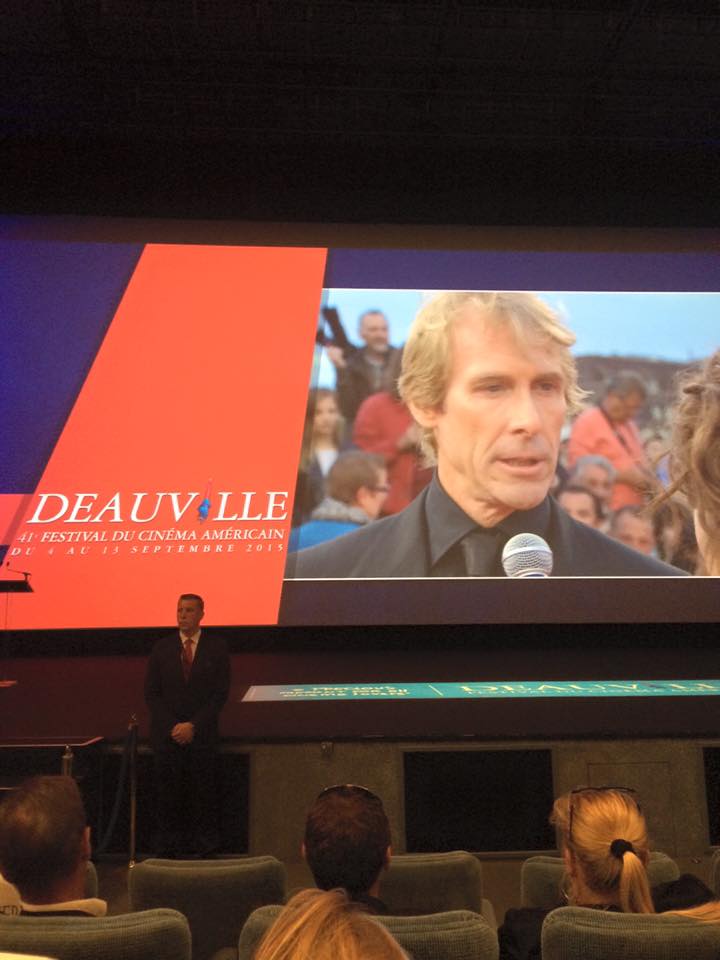

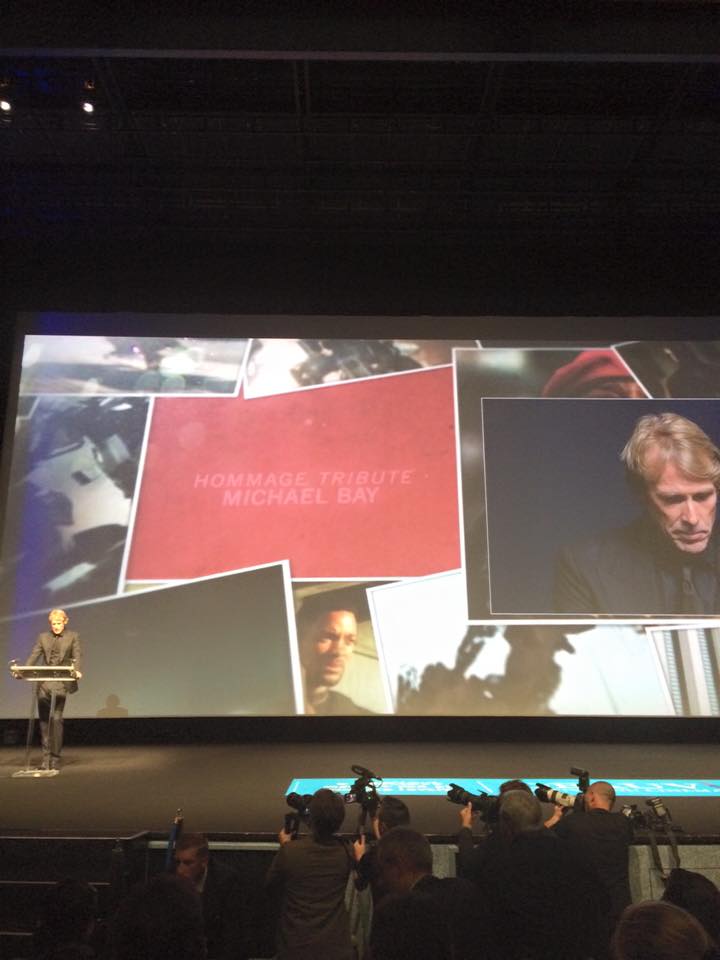

Indissociables du Festival du Cinéma Américain de Deauville : les hommages aux figures emblématiques du cinéma américain. J’en ai vu tant foulé les planches (Al Pacino, James Coburn, Cyd Charisse, Clint Eastwood, Tom Cruise, Jack Nicholson, Steven Spielberg, Tom Hanks, Lauren Bacall, George Clooney…) et pourtant chaque année de nouveaux noms fleurissent devant les célèbres cabines. Cette année Keanu Reeves, Ian McKellen, Orlando Bloom, Patricia Clarkson, Lawrence Bender, Terrence Malick, Michael Bay ont été célébrés par le festival. Je vous propose de retrouver ci-dessous quelques clichés et vidéos ainsi que quelques citations de ces hommages.

C’est Keanu Reeves qui a ouvert le bal lors de l’ouverture avant que, (comme le veut la tradition du festival, lorsqu’il est rendu hommage à un artiste) soient projetées des images de ses rôles les plus emblématiques: dans « My own private Idaho », « Dracula », « Matrix » et bien sûr dans le chef d’œuvre de Stephen Frears dont il est pour moi indissociable, l’acteur étant à jamais pour moi Danceny dans « Les Liaisons dangereuses » (1988). Keanu Reeves a ensuite descendu l’imposant escalier du CID sur la musique de « Matrix ». Dans un discours professionnel, teinté d’humour, il est revenu sur ses débuts, saluant avec émotion quelques personnes qui ont jalonné sa carrière. Retrouvez également mes vidéos de Keanu Reeves prises du Festival Lumière de Lyon 2014, ici.

Le festival rendait également hommage à l’actrice Patricia Clarkson qui a ainsi cité Jeanne Moreau : « L’âge de nous protègera pas de l’amour mais l’amour nous protègera de l’âge ». « Je veux jouer des femmes passionnées et romantiques, c’est l’aspect le plus important dans mes prises de decision. » a-t-elle également déclaré. Cliquez ici pour retrouver ma critique de « Shutter island » de Scorsese projeté dans le cadre du festival, à l’occasion de cet hommage.

Le festival a également rendu hommage à Lawrence Bender, producteur notamment de Quentin Tarantino qui a déclaré, lors de son hommage : «Il y a trois ingrédients à la réussite : trouver sa passion, ne pas avoir peur d’échouer et avoir de la ténacité », « Trouver sa passion, c’est comme tomber amoureux. Je suis tombé amoureux de la danse, puis de la comédie. » Cet hommage a aussi été l’occasion de revoir « Inglourious basterds » de Quentin Tarantino qu’il a produit. Cliquez ici pour retrouvez ma critique.

Bouleversant fut Ian MCKellen lors de sa conférence de presse, notamment lorsqu’il a déclaré, une infinie mélancolie dans le regard : « La mort est toujours au coin de la rue. J’y pense souvent, je viens d’y penser maintenant. »

Orlando Bloom à qui le festival rendait également hommage, quant à lui, a cité le petit prince « On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux ». « Je vais faire une annonce publique : je veux être dans le prochain film de Jacques Audiard. Je suis un très grand fan.» a-t-il également déclaré. « J’étais un enfant très rêveur, très vite je m’inventais des rôles pour moi-même. »

Elisabeth Olsen a, quant à elle, reçu le prix du nouvel Hollywood, l’occasion pour Vincent Lindon (auréolé de son prix d’interprétation cannois pour « La loi du marché » de Stéphane Brizé dans lequel il est exceptionnel) de nous faire la surprise de sa visite (avec un discours tinté d’ironie qui a ravi les festivaliers) et d’être acclamé par les festivaliers.

Un hommage a également été rendu au réalisateur Michael Bay.

L’hommage à Orson Welles a également été l’occasion de revoir « Citizen Kane », dans sa splendide version restaurée 4K réalisée chez Warner Bros. Le CID était l’écrin idéal pour revoir ce chef d’œuvre du 7ème art considéré comme le meilleur film de tous les temps et qui reçut l’ Oscar du meilleur scénario original en 1941. Difficile d’ajouter quelque chose sur ce film sans tomber dans la banalité ou la redondance tant tout a été écrit, néanmoins, la maestria scénaristique, stylistique, sans oublier la musique d’Herrmann m’ont une nouvelle fois happée, fascinée, comme si je découvrais le film pour la première fois, l’histoire de cet homme qui, toute sa vie, a couru après l’enfance et l’enfant qu’il aurait aimé ne jamais cesser d’être et après ses rares instants de bonheur enterrés avant qu’ils ne fussent, à la fin de sa vie, brûlés, faisant de lui à jamais un inconnu pour tous ceux qui le côtoyèrent.

5.LE CLUB KIEHL’S

Cette année, le Festival du Cinéma Américain avait un nouveau partenaire, la marque américaine Kiehl’s qui remplaçait ainsi Cartier, la villa Cartier, lieu phare des soirées du festival et des interviews en journées devenant le club Kiehl’s, toujours dans la magnifique villa qui jouxte l’hôtel Royal face au CID et à la mer.

Kiehl’s est une marque qui a vu le jour à New York en 1851 dans une pharmacie traditionnelle. Son expertise unique repose sur des connaissances acquises et transmises au fil des générations dans les domaines de la cosmétique, de la pharmacie, de l’herboristerie et de la médecine. Depuis plus de 160 ans, Khiels propose des formules efficaces pour la peau et les cheveux, issues de technologies avancées et concentrées en ingrédients naturels de grande qualité. Où que vous soyez dans le monde, la marque s’engage ainsi à vous « offrir des produits de haute qualité et un service personnalisé d’exception » proposant depuis plus de 160 ans des formules pour la peau et les cheveux, vous proposant des « consultations expertes et personnalisées » et d’être « satisfait ou remboursé ». Je vous recommande notamment la boutique de la nouvelle rue de Sèvres, dans le 6ème, à Paris.

Ce fut aussi l’occasion pour les invités du festival de se voir présenter la marque, de réaliser un diagnostic de peau, dans un décor entièrement et magnifiquement remodelé par la marque à ses couleurs pour l’occasion.

Kiehl’s a par ailleurs développé en édition limitée deux de ses produit star aux couleurs du Festival disponibles tout le mois de septembre (photos ci-dessus), dont tous les bénéfices des ventes seront versés à l’association « Enfance et Partage » :

-La crème ULTRA FACIAL CREAM (une crème hydratante pour le visage qui maintient une hydratation optimale pendant 24H)

-et La CREME DE CORPS (le soin de corps le plus hydratant de la marque Kiehl’s ).

Ces deux produits sont disponibles dans l’ensemble des points de vente Kiehl’s et sur www.Kiehls.fr. Tous les bénéfices des ventes de ces deux produits seront reversés à Enfance et Partage ( http://www.enfance-et-partage.org/) .

Pour ma part, je suis repartie avec quelques cadeaux de la marque -photo ci-dessus- (véritable coup de cœur pour le gel douche et la body lotion Patchouli and fresh rose).

.

Plus conviviale que la villa Cartier, le club Kiehl’s a enchanté les invités du festival, en journée et en soirée. Un grand merci à Laurent Guyot pour son accueil toujours souriant et chaleureux et aux équipes de Kiehl’s dont Philippine mais aussi Thomas pour son professionnalisme lors de sa présentation des produits de la marque. Si vous voulez en savoir plus sur la marque et sa présence à Deauville, retrouvez le très bon article de mon amie Pascale B sur son blog Beauty clap, ici.

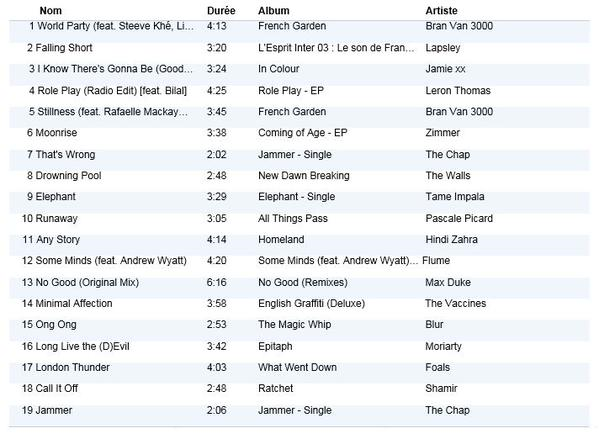

6.LA BO DU FESTIVAL

Chaque année, elle est aussi remarquable et permet de joyeuses réminiscences et de ne pas trop céder à la nostalgie une fois le festival terminé, c’est pourquoi j’avais envie de partager avec vous la BO de cette édition.

7.EN COMPLEMENT : MES BONNES ADRESSES DEAUVILLAISES

Retrouvez, dans mon article complet, ici, toutes mes bonnes adresses d’hôtels, de restaurants, de cafés à Deauville, mais aussi mes bonnes adresses publiées dans le magazine Elle et, ci-dessous, retrouvez quelques photos complémentaires prises pendant le festival lors de mes pérégrinations gastronomiques :une mention spéciale pour le restaurant « La Cantine » (qui est vraiment devenue la mienne pendant ce festival, accueil toujours aussi remarquable et produits frais à la carte, plus de précisions dans l’article précité) et pour le bar de l’hôtel Royal (retrouvez mon article complet suite à mon séjour à l’hôtel Royal, en cliquant ici).

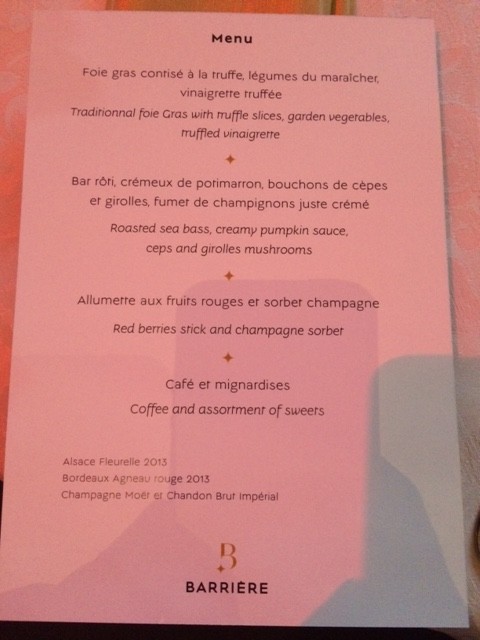

Pour terminer cette parenthèse gastronomique, le menu du dîner de clôture (signé Barrière):

En attendant le 42ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, retrouvez-moi la semaine prochaine en direct du Festival du Film Britannique de Dinard. Un grand merci au CID pour les pass aux couleurs d’in the mood dont vous, lecteurs, avez pu profiter suite aux concours organisés sur mes blogs (36 pass journaliers furent ainsi mis en jeu) et à toutes celles et ceux avec qui j’ai eu le plaisir de partager ce festival et qui en ont fait une joyeuse et trépidante édition.

Pour me suivre en direct de mes pérégrinations festivalières, suivez-moi sur twitter (@moodforcinema) et instagram -la majeure partie des photos de cet article provient des photos de mon compte instagram- ( @sandra_meziere) et pour tout ce qui concerne Deauville ( @moodfdeauville sur twitter et http://facebook.com/inthemoodfordeauville.com sur Facebook et mon blog entièrement consacré à Deauville http://inthemoodfordeauville.com ) et pour tout savoir sur le festival, retrouvez son site officiel http://festival-deauville.com ).

8.PALMARES

Grand Prix

99 HOMES de Ramin Bahrani

Prix du jury

TANGERINE de Sean Baker

Prix de la critique

Krisha dxe Trey Edward Shults

PRIX DU PUBLIC DE LA VILLE DE DEAUVILLE

DOPE de Rick Famuyiwa

PRIX D’ORNANO VALENTI

LES COWBOYS de Thomas Bidegain

PRIX KIEHL’S DE LA RÉVÉLATION

JAMES WHITE de Josh Mond

Articles liés à celui-ci:

L’actualité des festivals de cinéma sur Inthemoodforcinema.com

novembre 01, 2022

Festival du Cinéma Américain de Deauville 2019 : bilan complet

septembre 26, 2019

Compte rendu du 44ème Festival du Cinéma Américain de Deauville

septembre 25, 2018

En direct du 71ème Festival de Cannes

mai 05, 2018

44ème Festival du Cinéma Américain de Deauville : les dates !

février 15, 2018

César 2018 : annonce des nominations ce 31 janvier 2018 à 10H

janvier 30, 2018

Mobile film festival : appel à films jusqu’au 9 janvier 2018

janvier 03, 2018

CESAR 2017 : les nominations complètes

janvier 25, 2017