Matthew Heineman

Documentaire | États-Unis, Mexique | 2015 | 100 min | Anglais, Espagnol

Sebastian Silva

Comédie dramatique | États-Unis | 2015 | 100 min | Anglais

Nathan Silver

Drame | États-Unis | 2015 | 70 min | Anglais

Gren Wells

Comédie | États-Unis | 2015 | 101 min | Anglais

Michael Beach Nichols & Christopher K. Walker

Documentaire | États-Unis | 2015 | 86 min | Anglais

Andrew Renzi

Drame | États-Unis | 2015 | 92 min | Anglais

Hannah Fidell

Drame | États-Unis | 2015 | 80 min | Anglais

Onur Tukel

Comédie dramatique | États-Unis | 2015 | 91 min | Anglais

– 13 courts métrages américains.

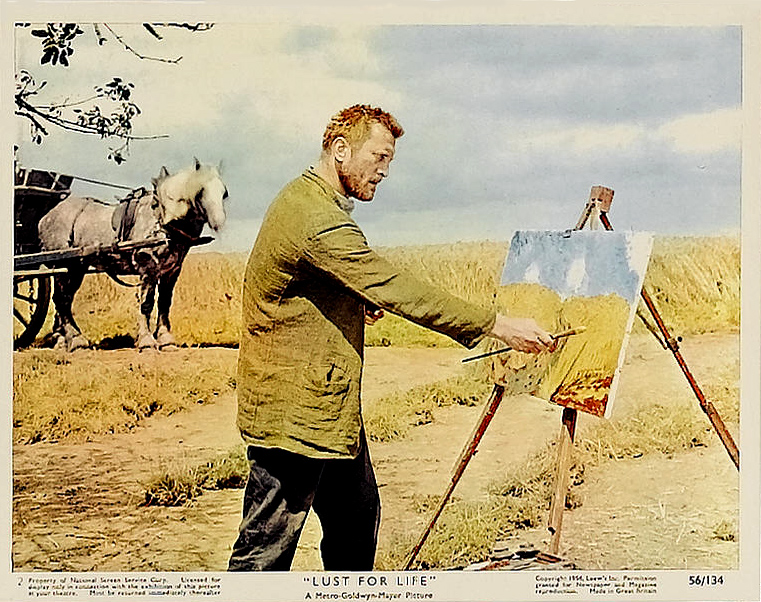

Vincente Minnelli

Biopic, Drame | Etats-Unis | 1957 | 122min | Anglais

John Ford

Western, Aventure | États-Unis | 1956 | 120 min | Anglais

Alan Crosland

Drame, Musical | États-Unis | 1927 | 88 min | Anglais

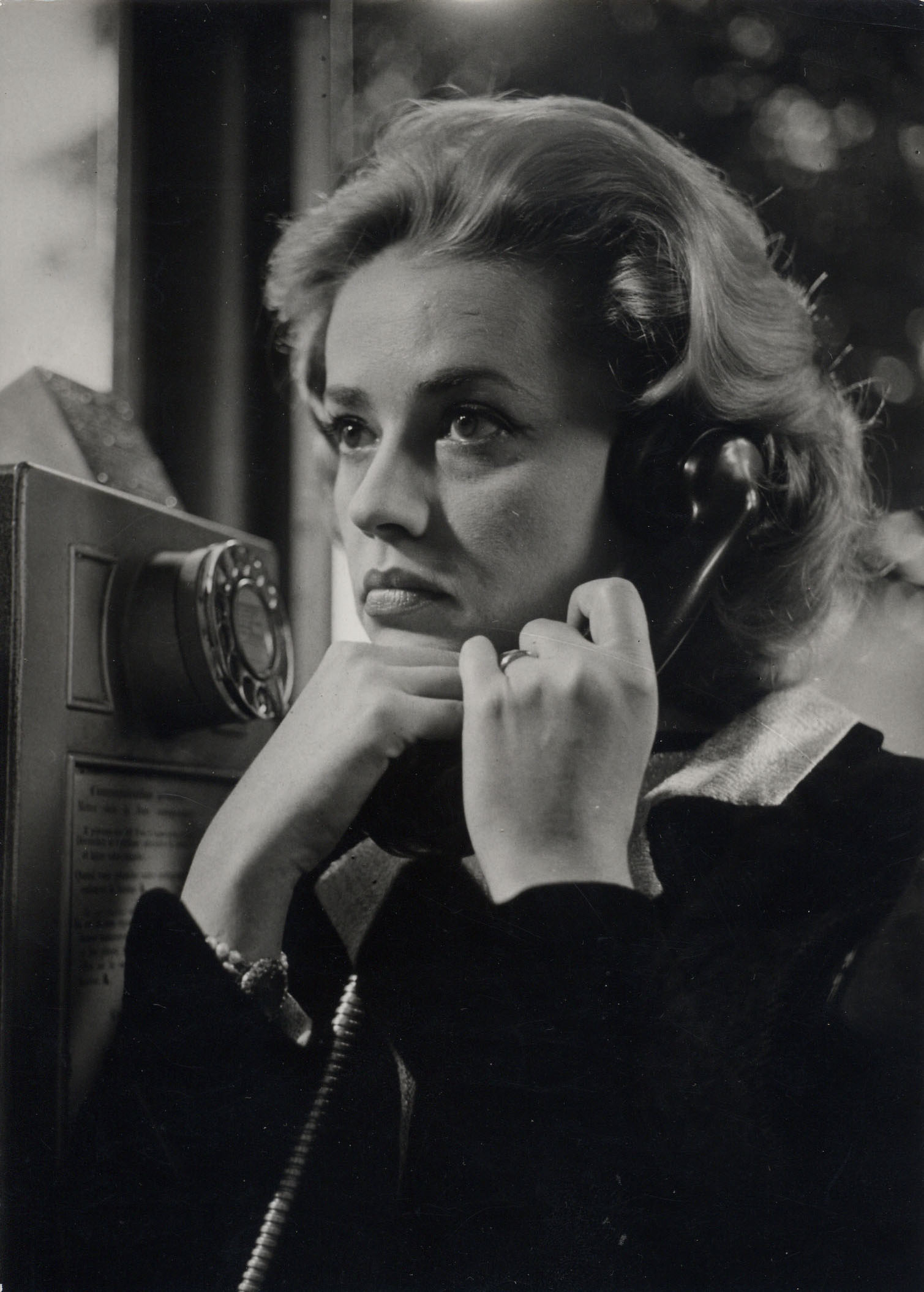

Otto Preminger

Drame | Etats-Unis | 1971 | 91min | Anglais

Paul Justman

Documentaire | Etats-Unis | 2002 | 108min | Anglais

-Heaven Knows What

Ben Safdie & Joshua Safdie

| Etats-Unis, France | 2014 | 94min

-Lenny and the Kids

Ben Safdie & Joshua Safdie

| 2009 | 100min | Anglais

-The Pleasure of Being Robbeb Le plaisir d\\\’être volé

Joshua Safdie

| Etats-Unis | 2008 | 70min | Anglais

-Fat City La Dernière Chance

John Huston

Drame | Etats-Unis | 1973 | 100min | Anglais

mer. 30/11 – 00:00 – MK2 Grand Palais

-Juien Donkey Boy

Harmony Korine

| Etats-Unis | 1999 | 94min | English

-Nous ne vieillirons pas ensemble

Maurice Pialat

Drame | France, Italie | 1972 | 90min | Français

-Sauve Qui Peut (La Vie)

Jean-Luc Godard

Drame | France | 1979 | 90min | Français

-We’re Going to the Zoo

Josh Safdie

Court-métrage | 2014 | 14 min

-The Back Of Her Head

Joshua Safdie

| 2006 | 21 min

-The Acquaintances Of A Lonely John

Joshua & Ben Safdie

| 2008 | 12 min

-John’S Gone

Joshua & Ben Safdie

| 2010 | 22 min

-The Black Balloon

Joshua & Ben Safdie

| 2011 | 20 min

Maya Forbes

Comédie dramatique | Etats-Unis | 2015 | 88min | Anglais

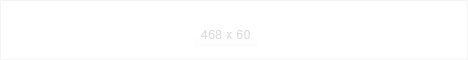

En attendant de vous parler de « Marius » et « Fanny » de et avec Daniel Auteuil, en salles la semaine prochaine et en attendant de vous livrer la vidéo de la rencontre avec ce dernier, je vous propose la critique d’un film qui lui a donné l’un de ses plus grands rôles.

Lorsqu’on me demande mon film culte, je cite le plus souvent soit « Le Guépard » de Luchino Visconti, soit « Un cœur en hiver » de Claude Sautet, suscitant régulièrement la perplexité chez mes interlocuteurs concernant le second, et la mienne en retour de constater que beaucoup ne connaissent pas ce film. Je l’ai revu hier après deux ou trois ans et la fascination est restée intacte. Après un certain nombre de visionnages, il me bouleverse, me fascine et m’intrigue toujours autant. Si vous ne l’avez pas encore vu, ou si vous l’avez vu mais n’en gardez qu’un souvenir mitigé je vais essayer de vous convaincre de (re)voir ce film que je considère comme un chef d’œuvre (et j’emploie toujours ce terme avec beaucoup de parcimonie, une expression que je n’ai pas même utilisée pour ce film-ci, contrairement à beaucoup). « Un cœur en hiver » est adapté d’une nouvelle « La Princesse Mary » extraite d’un recueil de nouvelles de Lermontov « La Princesse Mary » mais également inspiré de la vie de Maurice Ravel.

Maxime (André Dussolier) et Stéphane (Daniel Auteuil) sont (apparemment) amis et travaillent ensemble dans l’atmosphère feutrée d’un atelier de lutherie. Les violons sont toute la vie de Stéphane, contrairement à Maxime qui vient de tomber amoureux d’une jeune violoniste, Camille (Emmanuelle Béart), rapidement intriguée puis attirée par la retenue singulière de Stéphane. Pour Stéphane, véritable « cœur en hiver », ce n’est qu’un jeu dont il conte l’évolution à son amie Hélène (Elisabeth Bourgine). Stéphane semble n’aimer qu’une seule personne au monde : son maître de violon, Lachaume (Maurice Garrel).

Sur la tombe de Claude Sautet au cimetière Montparnasse, il est écrit : « Garder le calme devant la dissonance », voilà probablement la phrase qui définirait aussi le mieux son cinéma et peut-être même le mieux « Un cœur en hiver » : d’abord parce que son cinéma est un cinéma de la dissonance, de l’imprévu, de la note inattendue dans la quotidienneté (ici, l’arrivée de Camille dans la vie de Maxime et par conséquent dans celle de Stéphane comme c’est le cas de l’arrivée de David dans « César et Rosalie » ou de Nelly dans « Nelly et Monsieur Arnaud ») et ensuite parce que cette épitaphe fait référence à la passion de Claude Sautet pour la musique, une passion qui s’exprime pleinement ici puisque la musique est un personnage à part entière. Le tempo des films de Sautet est ainsi réglé comme une partition musicale, impeccablement rythmée, une partition dont on a l’impression qu’en changer une note ébranlerait l’ensemble de la composition.

C’est par elle, la musique, que Camille s’exprime (d’ailleurs Maxime le dira, elle ne se livre que lorsqu’elle joue) : tantôt sa mélancolie, sa violence (ainsi cette scène où elle enregistre en studio et qu’elle manie l’archet comme une lame tranchante), son désarroi, ses espoirs. C’est aussi à travers elle que Stéphane ressent et exprime ses (rares) émotions notamment lorsqu’un « c’est beau » lui échappe après avoir écouté Camille jouer. La musique ici, aussi sublime soit-elle (celle des sonates et trio de Ravel) n’est pas forcément mélodieuse mais exprime la dissonance que connaissent les personnages. C’est un élément d’expression d’une force rare, bien plus que n’importe quel dialogue.

La passion est donc celle pour la musique mais aussi celle qui s’exprime à travers elle, l’autre : la passion amoureuse. Celle qui s’empare de Camille pour cet homme hermétique au regard brillant, transperçant qui la fascine, l’intrigue, la désempare. Le trouble s’empare d’elle dès sa première répétition à laquelle Stéphane assiste. Elle ne parvient pas à jouer, dit qu’elle reprendra un autre jour et puis quand Stéphane quitte la pièce, elle reprend comme si de rien n’était. Ensuite, venue rejoindre Maxime dans l’atelier de lutherie, ce dernier occupé, elle l’attend en compagnie de Stéphane et lui confie ce qu’elle n’avait jamais dit à personne, lui parlant de ses rapports compliqués avec son agent et amie Régine (Brigitte Catillon). Enfin, troisième rencontre déterminante : Stéphane vient la voir jouer, seul, sans Maxime pour la première fois. Ils s’évadent un instant de la répétition pour aller boire un café après avoir traversé la rue sous la pluie. Leurs mains s’effleurent presque subrepticement, négligemment. Stéphane la protège de la pluie avec sa veste. Puis, il l’écoute assis au café, avec son regard scrutateur. Puis, c’est l’absence et le silence de Stéphane mais c’est trop tard : Camille est déjà bouleversée, amoureuse. A priori, racontées ainsi rien d’extraordinaire dans ces trois scènes, pourtant le scénario et la mise en scène de Sautet et surtout ses personnages sont d’une telle richesse que chacune d’elle est plus haletante qu’une scène d’un palpitant thriller. Aucun plan n’est inutile. Comme dans un thriller, chaque plan a une implication sur la résolution.

Tous les films de Sautet se caractérisent d’ailleurs aussi par le suspense (il était fasciné par Ford et Hawks ) : le suspense sentimental avant tout, concourant à créer des films toujours haletants et fascinants. Claude Sautet citait ainsi souvent la phrase de Tristan Bernard : « il faut surprendre avec ce que l’on attend ». On ne peut certainement pas reprocher au cinéma de Claude Sautet d’être démesurément explicatif, c’est au contraire un cinéma de l’implicite, des silences et du non-dit. Pascal Jardin disait de Claude Sautet qu’il « reste une fenêtre ouverte sur l’inconscient ».

Le souffle du spectateur est suspendu à chaque regard (le regard tellement transperçant de Stéphane, ou de plus en plus troublé de Camille) à chaque note, à chaque geste d’une précision rare. Je n’ai encore jamais trouvé au cinéma de personnages aussi « travaillés » que Stéphane, ambigu, complexe qui me semble avoir une existence propre, presque exister en dehors de l’écran. Là encore comme un thriller énigmatique, à chaque fois je l’interprète différemment, un peu aussi comme une sublime musique ou œuvre d’art qui à chaque fois me ferait ressentir des émotions différentes. Stéphane est-il vraiment indifférent ? Joue-t-il un jeu ? Ne vit-il qu’à travers la musique ? « La musique c’est du rêve » dit-il. Ou, selon cette citation de La Rochefoucauld que cite Sautet fait-il partie de ceux qui pensent que« Peu de gens seraient amoureux si on ne leur avait jamais parlé d’amour » ? A-t-il peur d’aimer ? Ou n’y croit-il simplement pas ? Est-il sincère quand il dit avec une froide tranquillité que Maxime n’est pas un ami, juste « un partenaire ».

Le film commence ainsi de nuit dans l’atelier et se termine de jour dans un café et entre ces deux moments, Stéphane passera de l’ombre à la lumière, d’une personnalité ombrageuse à (peut-être, là aussi, l’interprétation varie à chaque visionnage) un homme capable d’aimer. Un personnage assez proche du personnage de Martial dans « Quelques jours avec moi » (un autre film de Sautet méconnu que je vous recommande, où son regard se fait encore plus ironique et acéré, un film irrésistiblement drôle et non dénué de –douce-cruauté). « Les films de Claude Sautet touchent tous ceux qui privilégient les personnages par rapport aux situations, tous ceux qui pensent que les hommes sont plus importants que ce qu’ils font (..). Claude Sautet c’est la vitalité. » disait ainsi Truffaut.

Et puis certaines scènes font pour moi partie des plus belles et cruelles du cinéma. Cette scène où dans une voiture, Camille lui avoue l’amour qu’il lui inspire et se livre à lui, ce à quoi Stéphane répond avec tranquillité, jubilation peut-être, froidement en tout cas : « je ne vous aime pas ». Cette scène me glace le sang à chaque fois. Et puis la scène où Camille veut l’humilier à son tour. Elle se maquille outrageusement, le rejoint au café où il a ses habitudes où il dîne avec son amie Hélène. Camille lui crie sa rancœur, sa passion, cherche à l’humilier. La scène est tranchante, violente et sublime comme la musique de Ravel jouée par Camille.

Et puis comment ne pas parler de la distribution, absolument parfaite, à commencer par Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart, sans aucun doute leurs meilleurs rôles auxquels ils semblent se livrer (ou se cacher) corps et âme, d’autant plus ambigus puisqu’ils vivaient alors ensemble. Emmanuelle Béart est à la fois mystérieuse, sensuelle, forte, fragile, fière, brisée, passionnée et talentueuse (elle apprit ainsi le violon pendant un an). Daniel Auteuil donne vie à ce Stéphane énigmatique, opaque, cinglant, glacial, austère qui se définit lui-même comme sournois, parfois révoltant, parfois touchant avec ce regard perçant, tantôt terriblement là ou terriblement absent. L’un comme l’autre, dans leurs regards, expriment une multitude d’émotions ou de mystères. Mais il ne faudrait pas non plus oublier les seconds rôles : André Dussolier, personnage digne qui échappe au cliché de l’amant trompé et qui obtint d’ailleurs le César du meilleur second rôle. Jean-Luc Bideau qui dans une scène courte mais intense aligne les clichés sur la culture et l’élitisme (magnifique scène de dialogue où là aussi Stéphane dévoile une trouble (et pour Camille troublante) facette de sa personnalité). Myriam Boyer, Brigitte Catillon, Elisabeth Bourgine (les femmes de l’ombre avec, chacune à leur manière, une présence forte et déterminante).

« Un cœur en hiver » obtint le lion d’argent à Venise. Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart passèrent à côté des César de meilleurs acteurs (que leur ravirent Claude Rich pour « Le souper » et Catherine Deneuve, pour « Indochine »). Claude Sautet obtint néanmoins le césar du meilleur réalisateur (le seul avec celui de Dussolier malgré sept nominations) et celui du meilleur film fut cette année-là attribué à Cyril Collard pour « Les nuits fauves ». Tous les postes du film auraient mérités d’être récompensés : le scénario, l’image d’Yves Angelo, le travail sur la musique de Philippe Sarde, le scénario de Jacques Fieschi et Claude Sautet…

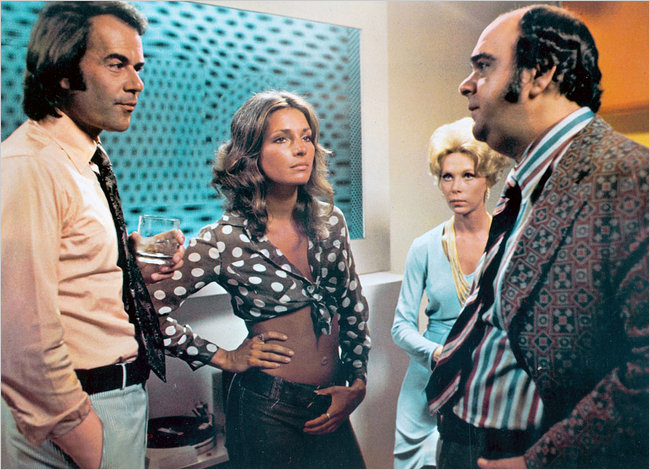

On retrouve là encore ce qui caractérise les films de Claude Sautet : les scènes de groupe (dont « Vincent, François, Paul et les autres est le film emblématique) et la solitude dans et malgré le groupe, l’implicite dans ce qui n’est pas- les ellipses- comme dans ce qui est-les regards- (Ah le regard tranchant de Daniel Auteuil! Ah, ce dernier plan !), des scènes de café ( « A chaque film, avouait Sautet, je me dis toujours : non, cette fois tu n’y tournes pas. Et puis, je ne peux pas m’en empêcher. Les cafés, c’est comme Paris, c’est vraiment mon univers. C’est à travers eux que je vois la vie. Des instants de solitude et de rêvasseries. ») les personnages filmés à travers les vitres de ces mêmes cafés, des scènes de pluie qui sont souvent un élément déclencheur, des scènes de colère (peut-être inspirées par les scènes de colère incontournables dans les films de Jean Gabin, Sautet ayant ainsi revu « Le jour se lève » …17 fois en un mois!), des femmes combatives souvent incarnées par Romy Schneider puis par Emmanuelle Béart, des fins souvent ouvertes et avant tout un cinéma de personnages : César, Rosalie, Nelly, Arnaud, Vincent, François, Paul, Max, Mado, …et les autres, des personnages égarés affectivement et/ou socialement, des personnages énigmatiques et ambivalents.

On a souvent dit de Claude Sautet était le peintre de la société des années 70 mais en réalité la complexité des sentiments de ses personnages disséquée avec une rare acuité est intemporelle. S’il est vrai que la plupart de ses films sont des tableaux de la société contemporaine, notamment de la société d’après 1968, et de la société pompidolienne, puis giscardienne, et enfin mitterrandienne, ses personnages et les situations dans lesquelles il les implique sont avant tout universels, un peu comme « La Comédie Humaine » peut s’appliquer aussi bien à notre époque qu’à celle de Balzac.

Le personnage de Stéphane ne cessera jamais de m’intriguer, intrigant le spectateur comme il intrigue Camille, exprimant tant d’ambiguïté dans son regard brillant ou éteint. Hors de la vie, hors du temps. Je vous le garantis, vous ne pourrez pas oublier ce crescendo émotionnel jusqu’à ce plan fixe final polysémique qui vous laisse ko et qui n’est pas sans rappeler celui de Romy Schneider à la fin de « Max et les ferrailleurs » ou de Michel Serrault (regard absent à l’aéroport) dans « Nelly et Monsieur Arnaud » ou de Montand/Frey/Schneider dans « César et Rosalie ». Le cinéma de Claude Sautet est finalement affaire de regards, qu’il avait d’une acuité incroyable, saisissante sur la complexité des êtres, et jamais égalée. Alors que le cinéma est de plus en plus univoque, explicatif, c’est plus que salutaire.

Une histoire d’amour, de passion(s), cruelle, intense, poétique, sublime, dissonante, mélodieuse, contradictoire, trouble et troublante, parfaitement écrite, jouée, interprétée, mise en lumière, en musique et en images.

Un peu comme l’ours en peluche du « Jour se lève » qui a un œil qui rit et un autre qui pleure, nous ressortons des films de Sautet et de celui-là en particulier, entre rires et larmes, bouleversés, avec l’envie de vivre plus intensément encore car là était le véritable objectif de Claude Sautet : nous « faire aimer la vie »…et il y est parvenu, magistralement. Personne après lui n’a su nous raconter des « histoires simples » aux personnages complexes qui nous parlent aussi bien de « choses de la vie ».

Claude Sautet, en 14 films, a su imposer un style, des films inoubliables, un cinéma du désenchantement enchanteur, d’une savoureuse mélancolie, de l’ambivalence et de la dissonance jubilatoires, une symphonie magistrale dont chaque film est un morceau unique indissociable de l’ensemble, et celui-ci pour moi le plus beau et bouleversant.

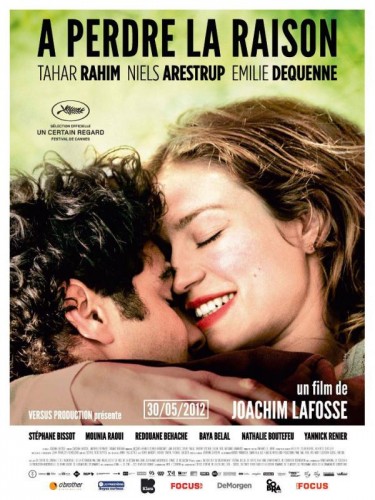

CRITIQUE DE « A PERDRE LA RAISON » de JOACHIM LAFOSSE

photos ci-dessus: Présentation du Film par l’équipe à Cannes

Présenté au Festival de Cannes 2012 dans la sélection Un Certain Regard dans le cadre de laquelle je l’ai découvert, puis en avant-première au Festival Paris Cinéma où je l’ai revu (avec la même émotion), « A perdre la raison » est un des grands chocs cinématographiques de cette année 2012, et même sans doute le seul film de cette année auquel sied le substantif « choc ». Peut-être équivalent à celui éprouvé à la fin de « Melancholia « , l’année précédente. C’est dire ! Même si le film de Joachim Lafosse ne va pas jusqu’à relever de l’expérience comme celui de Lars Von Trier, il vous laisse avec une émotion dévastatrice et brutale, une réflexion aussi, qui vont bien au-delà de la salle de cinéma.

Murielle (Emilie Dequenne) et Mounir (Tahar Rahim) s’aiment passionnément. Elle est belle, féminine, joyeuse, lumineuse. Il est incontestablement charmant. Depuis son enfance, le jeune homme vit chez le Docteur Pinget (Niels Arestrup), qui lui assure une vie matérielle aisée après s’être marié avec la sœur marocaine de celui-ci, pour lui permettre d’avoir des papiers. Murielle et Mounir décident de se marier. D’abord, réticent, le Docteur accueille la jeune femme chez lui. Le jeune couple n’en déménagera jamais, pas plus à la suite des 4 grossesses de la jeune femme. Une dépendance s’installe. Le climat affectif devient irrespirable. L’issue tragique est alors inéluctable…

Joachim Lafosse ne laisse d’ailleurs planer aucun doute sur celle-ci. Dès les premiers plans, Murielle est à l’hôpital et demande à ce qu’ils soient « enterrés au Maroc ». Puis, 4 petits cercueils descendent d’un avion sur le territoire marocain. Entre ces deux plans, Mounir et le Docteur Pinget s’étreignent chaleureusement. La succession de ces trois scènes est d’autant plus cruelle, terrible et bouleversante, a posteriori.

Le film, lui aussi, vous étreint dès ces premiers plans pour ne plus vous lâcher, pourtant Joachim Lafosse ne recourt à aucune facilité pour cela : aucun sensationnalisme, pas plus qu’une photographie sombre annonciatrice du drame à venir. Non, il a eu l’intelligence de recourir à une mise en scène sobre, baignée d’une lumière crue, parfois éblouissante, qui rend d’autant plus terrible la noirceur dans laquelle se retrouve plongée Murielle, et celle du geste qu’elle accomplira. Seul le cadre légèrement chancelant (avec ces plans de portes en amorce, comme si quelqu’un, constamment, dominait, surveillait, instillant une impression malsaine mais impalpable), les gros plans qui enserrent les personnages, les plans séquences qui suggèrent le temps qui s’étire, et quelques plans significatifs comme celui de Murielle en Djellaba, hagarde, à l’extérieur mais filmée derrière une fenêtre à barreaux, laissent entendre qu’elle est emmurée, oppressée, que l’étau se resserre.

Il en fallait du talent, de la délicatesse, pour réussir un film, sur un tel sujet, rendre envisageable l’impensable, sans doute le crime le plus terrible qui soit : l’infanticide. Nous faire comprendre comment cette femme va perdre sa liberté, une raison d’être, et la raison. Du talent dans l’écriture d’abord : le scénario de Joachim Lafosse, Matthieu Reynaert et Thomas Bidegain qui avait nécessité 2 ans et demi d’écriture pour adapter très librement ce fait divers survenu en Belgique en 2007, l’affaire Geneviève Lhermitte, est particulièrement habile, maniant les ellipses et se centrant sur ses trois personnages principaux, aussi passionnants que, chacun à leur manière, terrifiants. Les dialogues sont concis et précis, comme les phrases assénées par Pinget à Murielle qui peuvent sembler tendrement réprobatrices ou terriblement injustes et cruelles selon la perception de la jeune femme. Tout est question de point de vue, de perception, et la nôtre est subtilement amenée à être celle de Murielle, ce qui rend la scène finale (judicieusement hors-champ) d’autant plus brutale. Dans la réalisation évidemment, évoquée précédemment. Dans le choix de la musique qui intervient à chaque transgression.

Dans l’interprétation enfin. Et quelle(s) interprétation(s) ! D’abord, le duo Arestrup- Rahim reformé trois ans après un « Prophète », et leurs prix d’interprétation respectifs. Niels Arestrup est parfait en père de substitution à la présence envahissante, à la générosité encombrante, d’une perversité insidieuse, sachant obtenir tout ce qu’il veut, comme un enfant capricieux et colérique.

Face à lui, Tahar Rahim prouve une nouvelle fois que ses deux prix aux César (meilleur acteur, meilleur espoir) n’étaient nullement usurpés, toujours ici d’une justesse remarquable; il prouve aussi une nouvelle fois l’intelligence de ses choix artistiques. D’abord charmant, puis irascible, un peu lâche, velléitaire, sans être vraiment antipathique, il est lui aussi emmuré dans la protection et le paternalisme ambigu de Pinget, ne voyant pas ou préférant ne pas voir la détresse dans laquelle s’enferme sa femme. (cf aussi ma critique de « Or noir » et celle du film « Les hommes libres »).

Que dire d’Emilie Dequenne ? Elle est sidérante, époustouflante, bouleversante en Médée moderne. Il faudrait inventer des adjectifs pour faire l’éloge de sa prestation. D’abord si lumineuse, elle se rembrunit, s’enlaidit, s’assombrit, se renferme sur elle-même pour plonger dans la folie. Ce n’est pas seulement une affaire de maquillage comme cette scène où elle est à un spectacle de sa fille, outrageusement maquillée, et où ses réactions sont excessives. Non, tout en elle incarne sa désincarnation progressive, cette raison qui s’égare : sa démarche qui en devient presque fantomatique, son regard hagard, ses gestes hâtifs ou au contraire si lents, en tout cas désordonnés. Elle parvient à nous faire croire à l’incroyable, l’impensable ; comment ce personnage lumineux peut s’aliéner et accomplir un acte aussi obscur. Et puis il y a cette scène dont tout le monde vous parlera, mais comment ne pas en parler, tant elle y est saisissante d’émotion : ce plan-séquence où elle chante et pleure en silence, dans sa voiture sur la musique de Julien Clerc. Elle a reçu le prix d’interprétation Un Certain Regard pour ce film. Gageons que ce ne sera pas le dernier.

Lafosse dissèque les rapports de pouvoir entre ces trois êtres, fascinants et terrifiants, métaphore d’un colonialisme dont l’aide est encombrante, oppressante, rendant impossible l’émancipation. La famille devient un Etat dictatorial si bien que le Maroc dont ont voulu absolument fuir Mounir et sa famille apparaît comme le paradis pour Murielle, et ressemble à un Eden onirique dans la perception qui nous est donnée, la sienne. Il y a un soupçon de Dardenne dans cette empathie pour les personnages dont Lafosse tente de comprendre et d’expliquer tous les actes, même les inexplicables, même le pire, même l’ignominie. Du Chabrol aussi dans cette plongée dans les travers de la bourgeoisie, ses perversions, sa fausse affabilité. Et même du Clouzot dans ce diabolisme insidieux. Mais surtout une singularité qui fait que Joachim Lafosse, aucunement moralisateur, est un vrai cinéaste avec son univers et son point de vue propres.

Si vous ne deviez voir que trois films cette année, celui-ci devrait sans aucun doute en faire partie. Bouleversant, il vous hantera et questionnera longtemps après cette plongée étouffante, palpitante et brillante dans cette cellule familiale (la bien nommée) et dans la complexité des tourments de l’âme humaine et vous laissera avec le choc de ce dénouement annoncé mais non moins terrassant.

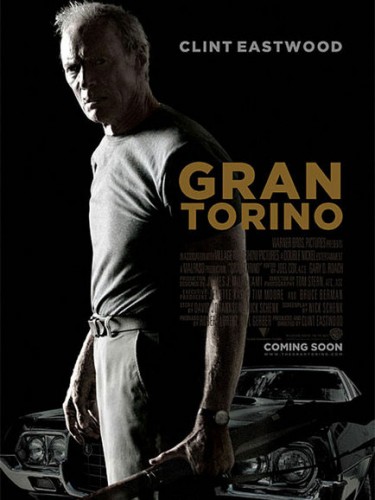

CRITIQUE DE « GRAN TORINO » de CLINT EASTWOOD

Walt Kowalski ( oui, Kowalski comme Marlon Brando dans « Un tramway nommé désir » ), Walt Kowalski (Clint Eastwood) donc, ancien vétéran de la guerre de Corée et retraité de l’usine Ford de Détroit, a tout pour plaire : misanthrope, raciste, aigri, violent, cynique, irascible, intolérant. Et très seul. D’autant plus que lorsque débute l’intrigue, il enterre sa femme méprisant autant ses enfants et petits-enfants que ceux-ci le dédaignent. Enfin, seul… ou presque : il est toujours accompagné de la fidèle Daisy, son labrador, de son fusil, de sa voiture de collection, une splendide Gran Torino qu’il ne se lasse pas d’admirer depuis la terrasse de son pavillon de Détroit, de ses bières et ses douloureux souvenirs indicibles. La dernière volonté de sa femme était qu’il aille se confesser mais Walt ne fait confiance à personne ni à un prêtre (Christopher Carley) qui va le poursuivra inlassablement pour réveiller sa bonne (ou mauvaise) conscience pour susciter sa confession, ni à sa famille et encore moins ses voisins, des immigrants asiatiques qu’il méprise et qui lui rappellent de cruelles blessures. Jusqu’au jour où, sous la pression d’un gang, un adolescent Hmong, le fils de ses voisins, le jeune, timide -et lui aussi solitaire et incompris- Thao (Bee Vang), tente de lui voler sa voiture, ce à quoi il tient le plus au monde. Et lorsque le gang s’attaque à Thao, Walt s’attaque au gang non pas pour le défendre mais pour les chasser de son jardin. Sur ce malentendu, ayant ainsi défendu Thao, malgré lui, il devient ainsi le héros du quartier. Sue (Ahney Her), la sœur aînée de Thao, insiste pour que ce dernier se rachète en travaillant pour Walt. Ce dernier va alors lui confier des travaux d’intérêt général. Et peu à peu, en apprenant à se comprendre, le timide adolescent aux prémisses de son existence, et le misanthrope, aux dernières lueurs de la sienne, vont révéler un nouveau visage, et emprunter une nouvelle route…« Gran Torino » est un film multiple et fait partie de ces films, rares, qui ne cherchent pas l’esbroufe et à vous en mettre plein la vue mais de ces films qui vous enserrent subrepticement dans leur univers pour vous asséner le coup de grâce au moment où vous y attendiez le moins, ou plutôt alors que vous vous y attendiez. Mais pas de cette manière. Oui la grâce. Coup de grâce dans tous les sens du terme.Multiple parce qu’il est aussi drôle que touchant, passant parfois de l’humour à l’émotion, du comique au tragique en un quart de seconde, dans une même scène. La scène où son fils et sa belle-fille viennent fêter son anniversaire est à la fois redoutablement triste et drôle.

Multiple parce qu’il réunit tous les clichés du film manichéen pour subtilement et mieux s’en départir. Et après le justement très manichéen et excessivement mélodramatique « L’Echange » on pouvait redouter le pire, surtout que ce sujet pouvait donner lieu aux pires excès.

Multiple parce que derrière cette histoire de vétéran de la guerre de Corée c’est aussi celle d’un mythe du cinéma américain qui fait preuve d’autodérision, répondant à ses détracteurs, exagérant toutes les tares qui lui ont été attribuées et les faisant une à une voler en éclats mais créant aussi un personnage, sorte de condensé de tous ceux qu’il a précédemment interprétés. Souvent des hommes en marge, solitaires, sortes de cowboys intemporels. Et ce Kowalski ressemble un peu à l’entraîneur de « Million Dollar Baby », lui aussi fâché avec sa famille et la religion. Mais aussi à l’inspecteur Harry. Ou même au Robert Kincaid de « Sur la route de Madison » dont il semble pourtant être aux antipodes.

Multiple parce que c’est à la fois un film réaliste (les acteurs Hmong sont non professionnels, « Gran Torino » est ainsi le premier scénario de Nick Schenk –coécrit avec Dave Johannson- qui a travaillé longtemps dans des usines au milieu d’ouvriers Hmong, peuple d’Asie répartie dans plusieurs pays avec sa propre culture, religion, langue) et utopique dans son sublime dénouement. C’est aussi à la fois un thriller, une comédie, un film intimiste, un drame, un portrait social, et même un western.

Evidemment nous sommes dans un film de Clint Eastwood. Dans un film américain. Evidemment nous nous doutons que cet homme antipathique va racheter ses fautes, que la Gran Torino en sera l’emblème, qu’il ne pourra rester insensible à cet enfant, à la fois son double et son opposé, sa mauvaise conscience (lui rappelant ses mauvais souvenirs et ses pires forfaits) et sa bonne conscience (lui permettant de se racheter, et réciproquement d’ailleurs), que la morale sera sauve et qu’il finira par nous séduire. Malgré tout. Mais c’est là tout l’immense talent de Clint Eastwood : nous surprendre, saisir, bouleverser avec ce qui est attendu et prévisible, faire un film d’une richesse inouïe et polysémique à partir d’une histoire qui aurait pu se révéler mince, univoque et classique, voire simpliste. D’abord, par une scène de confession qui aurait pu être celle d’un homme face à un prêtre dans une Eglise, scène qui aurait alors été convenue et moralisatrice. Une scène qui n’est qu’un leurre pour que lui succède la véritable scène de confession, derrière d’autres grilles. A un jeune garçon qui pourrait être le fantôme de son passé et sera aussi le symbole de sa rédemption. Scène déchirante, à la fois attendue et surprenante. Ensuite et surtout, avec cette fin qui, en quelques plans, nous parle de transmission, de remords, de vie et de mort, de filiation, de rédemption, de non violence, du sens de la vie. Cette fin sublimée par la photographie crépusculaire de Tom Stern (dont c’est la septième collaboration avec Clint Eastwood, cette photographie incomparable qui, en un plan, vous fait entrevoir la beauté évanescente d’un instant ou la terreur d’un autre) qui illumine tout le film, ou l’obscurcit majestueusement aussi, et par la musique de Kyle Eastwood d’une douceur envoûtante nous assénant le coup fatal.

Deux bémols : la VF que j’ai malheureusement dû subir est assez catastrophique et le grognement de chien enragé qu’émet inlassablement Walt, probablement excessif dans la VO devient totalement ridicule dans la VF. Et cette scène inutilement explicative face au miroir dans laquelle Walt dit qu’il se sent plus proche de ses voisins asiatiques que de sa famille. Les scènes précédant celle-ci avaient suffi à nous le faire comprendre. Dommage d’avoir ici dérogé à l’implicite et l’économie de dialogue que Clint Eastwood sait aussi bien manier.

Mais ces deux « défauts » sont bien vite oubliés tant vous quittez ce film encore éblouis par sa drôlerie désenchantée, à la fois terrassés et portés par sa sagesse, sa beauté douloureuse, sa lucidité, sa mélancolie crépusculaire, entre ombre et lumière, noirceur et espoir, mal et rédemption, vie et mort, premières et dernières lueurs de l’existence. Le tout servi par une réalisation irréprochable et par un acteur au sommet de son art qui réconciliera les amateurs de l’inspecteur Harry et les inconditionnels de « Sur la route de Madison » et même ceux qui, comme moi, avaient trouvé « Million dollar baby » et « L’Echange » démesurément grandiloquents et mélodramatiques. Si, les premières minutes ou même la première heure vous laissent, comme moi, parfois sceptiques, attendez…attendez que ce film ait joué sa dernière note, dévoilé sa dernière carte qui éclaireront l’ensemble et qui font de ce film un hymne à la tolérance, la non violence (oui, finalement) et à la vie qui peut rebondir et prendre un autre sens (et même prendre sens!) à chaque instant. Même l’ultime. Même pour un homme seul, irascible, cynique et condamné à mort et a priori à la solitude. Même pour un enfant seul, timide, a priori condamné à une vie terne et violente.

Un film qui confirme le talent d’un immense artiste capable de tout jouer et réaliser et d’un homme capable de livrer une confession, de faire se répondre et confondre subtilement cinéma et réalité, son personnage et sa vérité, pour nous livrer un visage à nu et déchirant. Une démonstration implacable. Un film irrésistible et poignant. Une belle leçon d’espoir, de vie, d’humilité. Et de cinéma…

Articles liés à celui-ci:

Conférence de presse du Champs-Elysées Film Festival 2014

avril 26, 2014

Champs-Elysées Film Festival 2014

mars 14, 2014

Festival Paris Cinéma 2013 – BOXES de Jane Birkin – Critique

juillet 05, 2013

Ouverture et programme du Festival Paris Cinéma 2013

juin 27, 2013

Champs-Elysées Film Festival 2013 : bilan et palmarès

juin 27, 2013

Ouverture du Champs-Elysées Film Festival 2013

juin 13, 2013

Champs-Elysées Film Festival 2012

juin 30, 2012

Bilan du Festival Paris Cinéma 2011

juillet 15, 2011

You have unread messages (2) from Shirley! Reply Now: https://sklbx.com/ny3g0ufO?51nyv [hs=a768f1a063c934e7e17b78311de33fb1]

o9oj2u

Withdrawing 25 594 Dollars. Gо tо withdrаwаl >>> https://forms.yandex.com/cloud/65cc7b3143f74f2ab53e7831/?hs=a768f1a063c934e7e17b78311de33fb1&

ikrs19

You got 12 396 USD. Withdrаw => https://forms.yandex.com/cloud/65c1e6d7693872023b900af5/?hs=a768f1a063c934e7e17b78311de33fb1&

sf09el

Transfer 64 735 USD. Gо tо withdrаwаl >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--701672-03-14?hs=a768f1a063c934e7e17b78311de33fb1&

2gid7a