«Qu’est-ce que vous choisiriez : l’art ou la vie ? » demande le personnage interprété par Jean-Louis Trintignant citant Giacometti dans Un homme et une femme le chef d’œuvre de Claude Lelouch, l’amoureux de Deauville qui l’a sublimement et comme nul autre immortalisée, cette année membre du (prestigieux) jury du 40ème Festival du Cinéma Américain présidé par Costa-Gavras. Je vous laisse réfléchir à ce cruel dilemme… Toujours est-il que le premier me semble vital tant il est un salutaire et merveilleux refuge qui aide à supporter les vicissitudes de la seconde.

« Il n’y a pas de vraies rencontres sans miracles » a aussi coutume de dire Claude Lelouch. Ma rencontre avec Deauville et son Festival du Cinéma Américain de Deauville en fut un il y a 20 ans. Depuis, c’est un rendez-vous immuable. Quoiqu’il arrive. Malgré les bonheurs et les drames de l’existence. Une bulle d’irréalité. 20 ans de pérégrinations festivalières et 15 participations à des jurys de festivals de cinéma plus tard, je reviens toujours avec le même enthousiasme, la même soif de découvertes cinématographiques et le même plaisir à fouler les planches avec toujours cette impression de les découvrir sous une lumière nouvelle, et le même plaisir à me laisser éblouir par cette beauté changeante et multiple.

Cette année, les premiers jours du festival, un brouillard presque onirique enveloppait Deauville d’un voile poétique et mélancolique nous laissant imaginer que la célèbre Mustang allait apparaître et Jean-Louis prononcer « Montmartre 1540 » avec sa voix douce et inimitable. Puis, le soleil s’est levé et a illuminé Deauville pendant toute la durée du festival, nous embarquant ailleurs, un peu plus encore, dans cette bulle de cinéma, aux frontières de l’irréalité…

Comme vous pouvez le constater, j’ai scrupuleusement suivi la prescription de Claude Lelouch à l’ouverture : « On ne meurt jamais d’une overdose de rêves. N’ayez pas peur pendant ces 10 jours de vous shooter au cinéma Américain !». Un joyeux oxymore que cette overdose de rêves à prescrire sans modération.

L’an passé, les films de la compétition mettaient souvent en scène un personnage seul, blessé, fou même parfois, épris de vengeance, et des armes à feu omniprésentes comme si l’Amérique cherchait à exorciser ce qui lui inflige des blessures quotidiennes mais dont elle semble toujours ne pas pouvoir se passer. Au contraire, cette année, la compétition s’est distinguée par son éclectisme, nous montrant toute une palette de genres et de couleurs du cinéma américain, Deauville en étant plus que jamais le symbole de sa diversité entre les Docs de l’oncle Sam, les classiques, les films plus « grand public » en avant-première et aussi, surtout, les films indépendants qui, une fois de plus, contenaient les plus belles surprises du festival.

Peut-être une édition anniversaire moins éblouissante que le furent ses 35 ans et plus encore ses 25 ans ( quel plateau inouï et difficilement égalable de 25 « stars » du cinéma américain qui, triste ironie du destin, réunissait Robin Williams et Lauren Bacall !) mais qui confirme que les temps, depuis, ont changé (pour le monde, pour le cinéma) et qui confirme également la nouvelle orientation du festival qui consiste à honorer la diversité du cinéma américain et avant tout son cinéma indépendant qu’il met joliment à l’honneur depuis 1995 avec la compétition.

Malgré la diversité des genres de films en lice, des thématiques se dégageaient néanmoins de cette sélection 2014 comme la quête d’identité et un besoin de rêves, d’ailleurs, de magie, que ce soit… par la magie elle-même, la cuisine, la musique ou le mensonge qui fut d’ailleurs également un thème récurrent de cette édition qui a beaucoup écorné le mythe de la famille modèle américaine, souvent pour notre plus grand (et coupable, un peu) plaisir de spectateurs… Parmi les nouveautés notables, on remarquera que 4 films appartenaient au genre fantastique et que des réalisateurs plus « confirmés » ont eu leurs films sélectionnés en compétition, témoignant là aussi d’un nouveau virage du festival, un virage pris avec succès.

Si je devais ne retenir que quelques images ou sensations de cette édition, ce serait, pèle-mêle…. Un œil captivant. Des musiques étourdissantes. Des interprétations fiévreuses (Miles Teller, J.K Simmons, Chadwick Boseman). Des présences charismatiques (Jessica Chastain, Mick Jagger, Claude Lelouch, Ray Liotta, Vincent Lindon). Une nostalgie suffocante. Une mélancolie réjouissante. Deauville, la versatile éblouissante. Des paradoxes, encore, toujours. De belles rencontres avec des lecteurs de ce blog (qui, je l’espère, liront cet article et se reconnaîtront). Et je retiendrais, enfin, une phrase qui fait si bien écho à mes propres impressions, extraite du film projeté en avant-première The disappearance of Eleanor Rigby (au passage, Jessica Chastain, y prouve une nouvelle fois toute sa sensibilité et la large étendue de son talent): « Le drame est un pays étranger. On ne sait pas s’adresser aux autochtones ». Ô combien. Ce festival a pour moi ressemblé à un troublant et déstabilisant tango, beau et douloureux, entre le présent et le passé, les souvenirs et la réalité, la nostalgie et l’espoir. Cela tombe bien, l’espoir était à l’honneur dans deux de mes coups de cœur de cette 40ème édition: « Magic in the moonlight » de Woody Allen et « I origins » de Mike Cahill qui, l’un et l’autre, se confrontent au mystère de la plus belle des illusions, l’amour, et rendent ainsi métaphoriquement hommage à l’autre sublime illusion que leurs films et le festival honorent brillamment et magnifiquement : le cinéma.

Heureusement donc, il y a (il reste) le cinéma : passion, elle magique et immortelle, dont le film d’ouverture a exalté la beauté. Un cinéma qui nous aide à supporter la brutalité et l’injustice ravageuses de l’existence. Une passion que m’a transmise un être cher récemment disparu : un inestimable cadeau.

Retour sur dix jours d’une overdose inoffensive et vitale de cinéma… et pour une plongée fictive au cœur du festival, vous pouvez toujours lire mon recueil de nouvelles « Ombres parallèles » et mon roman « Les Orgueilleux » qui se déroulent au cœur des festivals de cinéma et du Festival du Cinéma Américain de Deauville. L’un et l’autre publiés aux Editions Numeriklivres sont disponibles dans toutes les librairies numériques (Amazon, Fnac, Relay etc).

Vous pouvez aussi retrouver, en cliquant ici, mon article fleuve sur mes bonnes adresses deauvillaises et ma passion pour Deauville mis à jour suite à ces 15 jours à Deauville (avec un ajout à propos de ma nouvelle « Cantine » deauvillaise éponyme où j’ai dû déjeuner/dîner pas moins de 10 fois en 15 jours. Allez-y de ma part…).

« Magic in the moonlight « de Woody Allen en ouverture : la magie au rendez-vous (cliquez ici pour lire le récit complet de l’ouverture)

Fidèle à son habitude, Woody Allen, « retenu à New York » ne s’est pas déplacé pour l’ouverture mais a tout de même envoyé un petit mot en vidéo aux festivaliers « J’aimerais traverser l’écran comme dans La Rose pourpre » concluant, avec son humour caustique habituel que « Quoi d’autre puis-je dire : c’est bien d’être à New York aussi. »

Après « Blue jasmine » projeté à Deauville l’an passé en avant-première, avec « Magic in the moonlight » il revient à la comédie, plus légère, même si le film est émaillé de ses réflexions acerbes (mais lucides) sur la vie et même si, comme toujours chez Woody Allen, la comédie, est le masque de sa redoutable (et irrésistible) lucidité sur l’existence et les travers de chacun.

Cette fois, il nous embarque dans les années 1920, sur la Côte d’Azur, avec un grand magicien incarné par Colin Firth qui va tenter de démasquer l’imposture d’une femme médium incarnée par Emma Stone. Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du nom de scène de Stanley Crawford (Colin Firth, donc) : un Anglais arrogant qui a une très haute estime de lui-même mais qui ne supporte pas les supposés médiums qui prétendent prédire l’avenir. Se laissant convaincre par son fidèle ami Howard Burkan (Simon McBurney), Stanley se rend chez les Catledge qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte d’Azur : il y fait la connaissance de la mère, Grace (Jacki Weaver), du fils, Brice (Hamish Linklater), et de la fille, Caroline (Erica Leerhsen). Il se fait passer pour un homme d’affaires, du nom de Stanley Taplinger, dans le but de confondre la jeune et ravissante Sophie Baker (Emma Stone) qui séjourne chez les Catledge avec sa mère (Marcia Gay Harden). En effet, Sophie a été invitée par Grace, convaincue que la jeune fille pourra lui permettre d’entrer en contact avec son défunt mari. Mais, contrairement à ce qu’il pensait, non seulement Stanley ne va pas la démasquer immédiatement et se laisser, peut-être, ensorcler par la plus belle et mystérieuse des magies.

« Magic in the moonlight » est ainsi un film pétillant sur la plus belle des illusions : le mystère du coup de foudre amoureux. Dès les premières secondes, Woody Allen, comme nul autre, dispose de ce pouvoir (dont il faut bien avouer qu’il est plus le fruit de talent que de magie) de nous plonger dans un cadre, une époque, de brosser le portrait d’un personnage (en l’occurrence, l’arrogant Stanley) et de nous embarquer dans un univers, une intrigue, un ailleurs réjouissants, quasiment hypnotiques.

Les dialogues, qui, comme toujours épousent le débit du cinéaste, fusent à un rythme échevelé et sont délicieusement sarcastiques à l’image du personnage de Colin Firth, parfait dans le rôle de ce magicien cynique et parfois sinistre (pour notre plus grand plaisir) aux répliques cinglantes. C’est finalement un peu le double de Woody Allen -comme le sont presque toujours ses personnages principaux, y compris lorsqu’il ne les incarne pas lui-même- : prestidigitateur du cinéma qui parvient à nous faire croire à tout ou presque, amoureux de la magie (d’ailleurs omniprésente dans ses films et qu’il a lui-même pratiquée), mais qui lui-même ne se fait plus beaucoup d’illusions sur la vie et ses contemporains, conscient cependant de notre besoin d’illusions et de magie pour vivre. Celles de la prestidigitation. Ou du cinéma. Ces deux maitres des illusions finalement ne se laissent illusionner que par une seule chose : l’amour.

Les décors subliment la Côte d’Azur lui donnant parfois des accents fitzgeraldiens. Hommage avant tout au pouvoir de l’imaginaire, des illusions (salvateur et redoutable) comme l’était le sublime « Minuit à Paris », avec ce nouveau film Woody Allen nous jette un nouveau sortilège parvenant à nous faire oublier les faiblesses du film (comme une intrigue amoureuse qui manque parfois un peu de magie justement) pour nous ensorceler et éblouir.

Dialogues délicieusement sarcastiques, décors et acteurs étincelants, ode ludique aux illusions…. amoureuses (et cinématographiques ), je dois bien avouer avoir, une fois de plus, été hypnotisée par le cinéma de Woody Allen. Retrouvez également mon dossier consacré à Woody Allen avec de nombreuses autres critiques, ici.

Vous avez raison, Monsieur Lelouch, on ne meurt jamais d’une overdose de rêves qui, au contraire, nous aident à supporter la cruauté de l’existence, comme les films aussi sarcastiques et cyniques semblent-ils être, pour notre plus grand plaisir de spectateurs et de tristes (et lucides) mortels.

A fortiori cette année (à quelques exceptions près dont je vous parlerai plus loin), les plus belles surprises vinrent de la compétition avec « I origins », tout d’abord, l’oublié du palmarès et mon grand coup de cœur de cette 40ème édition du festival.

LA COMPETITION

Deuxième film de MIKE CAHILL qui avait déjà fait forte impression à Deauville avec « Another Earth » en compétition en 2011, I ORIGINS met à nouveau la science (ou un prétexte scientifique) au service du récit. Mike Cahill met en scène Michael Pitt, Brit Marling (à nouveau, déjà héroïne révélée par « Another earth »), Astrid Bergès-Frisbey. Pas seulement réalisateur mais aussi scénariste, monteur, producteur du film, Mike Cahill fait preuve d’une remarquable maîtrise dans les différents domaines de la création cinématographique. Le personnage de Michael Pitt pourrait être le double scientifique de celui de Colin Firth dans « Magic in the moonlight » de Woody Allen, aussi athée que ce dernier est rationnel et finalement l’un et l’autre sont confrontés au même mystère qui ébranle leurs certitudes, celui du coup de foudre amoureux. Michael Pitt incarne en effet ici un scientifique, plus exactement un biologiste moléculaire, qui pense avoir trouvé la preuve de l’inexistence de Dieu à partir de ses recherches sur l’œil dont la singularité attesterait de la théorie de l’évolution. Cela démarre d’ailleurs par un coup de foudre pour un regard, plus que jamais fenêtre sur l’âme, qui le mènera loin, très loin, jusqu’en Inde et qui fera basculer ses certitudes, donc.

Film inclassable aux frontières des genres, « I origins » évite les pièges dans lesquels ce récit sur le fil aurait pu le faire tomber comme le didactisme ou la prétention. La construction brillante et dichotomique du film vient intelligemment illustrer le propos sans jamais l’alourdir. Deux parties. Comme …Deux yeux. Deux femmes opposées. La blonde et la brune. L’une rationnelle, scientifique. L’autre, artiste, mystique. Deux formes d’amour. Deux théories. La raison et la passion. La science et la croyance. Deux parties dans le film. La première qui prouve l’inexistence de Dieu. Et la seconde qui infirme peu à peu les certitudes de la première partie. I origins et Eye origins. Les preuves et les certitudes face à l’amour, mystère qui les bouscule.

En résulte un film sensoriel ensorcelant, évanescent, poétique comme ce « paon blanc » qui « symbolise les âmes dispersées dans le monde. »

Ajoutez à cela une bo savoureuse et vous obtiendrez une alchimie rare et un film étourdissant de beauté et d’originalité, porteur d’espoir et de magie. A voir absolument!

Le jury a préféré couronner du grand prix « WHIPLASH », deuxième film de Damien Chazelle qui a également reçu le prix du public et une véritable ovation lors de sa projection dans le CID. « Whiplash », déjà remarqué à la Quinzaine des Réalisateurs 2014 est interprété magistralement par Miles Teller et J.K. Simmons, le premier interprétant Andrew, un jeune élève du Conservatoire de dix-neuf ans qui rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération et l’autre, son professeur Terence Fletcher, qui dirige le meilleur orchestre de l’établissement. Tourné en 19 jours, le film est remarquable dans la précision et l’exigence à l’image de la musique qu’il exalte et sublime.

Andrew Nieman. A une lettre près, (Niemand) personne en Allemand. Et Andrew semble avoir une seule obsession, devenir quelqu’un par la musique. Assouvir sa soif de réussite tout comme le personnage interprété par J.K Simmons souhaite assouvir sa soif d’autorité. Une confrontation explosive entre deux desseins, deux ambitions irrépressibles, deux folies. L’objet rêvé pour le manipulateur machiavélique qui sous le fallacieux prétexte que « la fin justifie les moyens » use et abuse de sa force et son pouvoir pour obtenir le résultat qu’il souhaite mais surtout asseoir son emprise. J.K Simmons donne corps et froideur d’âme à ce personnage tyrannique et irascible qui sait se montrer mielleux pour atteindre son objectif.

La réalisation s’empare du rythme fougueux, fiévreux, animal de la musique, grisante et grisée par la folie du rythme et de l’ambition, dévastatrice, et joue judicieusement et avec manichéisme sur les couleurs sombres, jusque dans les vêtements: Fletcher habillé en noir comme s’il s’agissait d’un costume de scène à l’exception du moment où il donne l’impression de se mettre à nu et de baisser la garde, Andrew habillé de blanc quand il incarne encore l’innocence puis de noir à son tour et omniprésence du rouge (du sang, de la viande, du tshirt d’un des « adversaires » d’Andrew) et des gros plans lorsque l’étau se resserre, lorsque le duel devient un combat impitoyable, suffocant. Les rires de la salle sur l’humiliation et sur les ruses et sentences de dictateur (qu’est finalement le professeur) étaient finalement plus dérangeants que le film lui-même, le public étant d’une certaine manière manipulée à son tour, se laissant fasciner par ce personnage tyrannique. Prêt à tout pour réussir, Andrew poussera l’ambition à son paroxysme, au bord du précipice, jusqu’à l’oubli, des autres, de la dignité, aux frontières de la folie.

Le face à face final est un véritable combat de boxe (et filmé comme tel) où l’immoralité sortira gagnante : la dictature et l’autorité permettent à l’homme de se surpasser… La scène n’en est pas moins magnifiquement filmée transcendée par le jeu enfiévré et exalté des deux combattants.

Bien que batteur depuis ses quinze ans, et ayant pris des cours trois jours par semaine pendant quatre heures pour parfaire sa technique et ne faisant « que » 70% des prestations du film, Miles Teller est impressionnant dans l’énergie, la détermination, la folie, la maîtrise, la précision. En conférence de presse, Damien Chazelle a raconté s’être inspiré de son expérience personnelle pour écrire et réaliser « Whiplash », ayant appris par le passé la batterie avec un professeur tyrannique, ce qui l’a conduit à emprunter une autre voie : celle du cinéma. Une décision sans aucun doute judicieuse même si j’espère qu’il continuera à allier cinéma et musique dans ses prochains films, son amour de la musique transparaissant, transpirant même dans chaque plan du film.

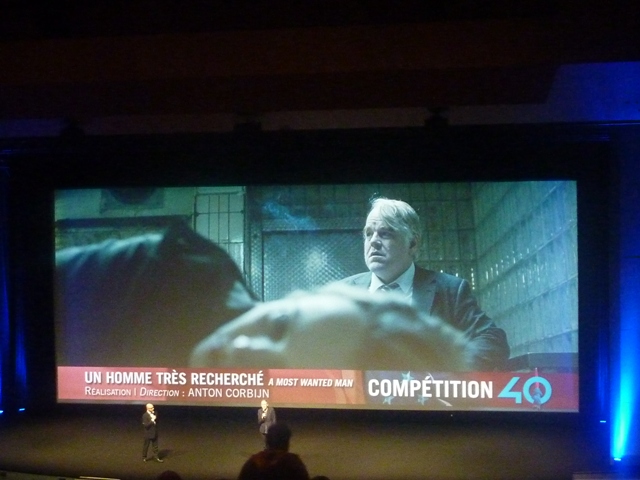

Parmi les autres films marquants de cette compétition figure UN HOMME TRÈS RECHERCHÉ d’Anton Corbijn, adapté du thriller homonyme de John Le Carré, qui se démarquait des films habituellement projetés en compétition à Deauville puisqu’il s’agissait du film d’un réalisateur déjà confirmé avec un casting d’acteurs (re)connus ; Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Grigory Dobrygin, Willem Dafoe, Robin Wright, Homayoun Ershadi, Nina Hoss, Daniel Brühl. Plus de dix ans après les attentats du 11 septembre 2001, la ville de Hambourg a du mal à se remettre d’avoir abrité une importante cellule terroriste à l’origine des attaques contre le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine russo-tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la communauté musulmane de Hambourg pour récupérer la fortune mal acquise de son père, les services secrets allemands et américains sont en alerte. Une course contre la montre s’engage alors pour identifier cet homme très recherché : s’agit-il d’une victime ou d’un extrémiste aux intentions destructrices ?

« Un homme très recherché » est un des derniers films de Philip Seymour Hoffman, décédé le 2 février 2014, qui excelle dans ce rôle d’agent secret solitaire, sombre, obstiné. A l’image des précédents films du réalisateur, « Un homme très recherché » est un film qui n’est pas immédiatement aimable, qui n’entre pas dans une quête du spectaculaire ni dans la surenchère dans les scènes d’action (je n’en dirai pas autant du ridicule « November man » avec Pierce Brosnan, projeté en avant-première du festival, qui ressemble à une caricature de film d’action et dont « Un homme très recherché » est le subtil contraire) mais s’attache avant tout à l’humanité et aux contradictions, aux zones d’ombre, de ses personnages. Un scénario ciselé, qui relate avec précision la complexité de la situation. Le suspense, haletant, ne réside pas tant dans l’intrigue que dans la richesse et l’ambivalence des personnages. L’image aux teintes grisâtres et automnales nous plonge dans la mélancolie nous rappelant ce petit village des Abruzzes aux paysages rugueux, d’une beauté inquiétante et âpre de « The American ».

Un film porté par une mélancolie et une sobriété fascinantes, en particulier celles de Philip Seymour Hoffman. Un film prenant, glacial, rigoureux, rugueux presque, sinueux, palpitant, complexe sans être hermétique, à la fois sombre et réjouissant et qui, pourtant, jamais, ne cherche à l’être à tout prix qui nous interroge sur les notions de bien et de mal en évitant le manichéisme auquel il aurait été si facile de céder avec un tel sujet. Surtout un très beau film sur la confrontation des idéaux avec la réalité et sur l’engagement (de l’avocate, de l’espion) et un très beau portrait d’espion aux prises avec la morale et les guerres entre services partagés entre la vanité (dans les deux sens du terme) de leurs ambitions et l’envie de réussir dans la lutte anti-terroriste. Un sujet dramatiquement d’actualité, aussi, qui accroît encore l’intérêt pour ce film passionnant.

Avec WHITE BIRD de Gregg Araki, on retrouve les thèmes habituels de la compétition deauvillaise avec l’adolescence et le difficile passage à l’âge adulte. Kat Connors a en effet dix-sept ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. Alors qu’elle découvre au même moment sa sexualité, Kat semble à peine troublée par cette absence et ne paraît pas en vouloir à son père, un homme effacé. Mais peu à peu, ses nuits peuplées de rêves vont l’affecter profondément et l’amener à s’interroger sur elle-même et sur les raisons véritables de la disparition de sa mère… L’atmosphère hypnotique du film, les couleurs acidulées nous happent dans cet univers étrangement captivant qui oscille entre rêve et cauchemar. La mère est incarnée par Eva Green qui, dans son pavillon, adopte des postures de star hollywoodienne, fragile et inquiétante. Comme le cinéma de Chabrol ou celui d’Ozon démythifient la bourgeoisie de province, Gregg Araki démythifie la famille modèle américaine. Les pavillons en apparence si lisses avec leurs familles en apparence si respectables dissimulent bien des tourments, des mensonges et des secrets inavouables. Shailene Woodley ne démérite pas face à Eva Green. Un mélange détonant et ludique (Kat a elle-même conscience de jouer face à sa psy et tout le monde interprète finalement un rôle). Entre la chronique sociale, le drame et le thriller, un film là aussi aux frontières des genres. Un théâtre des apparences qui va finir par voler en éclats…pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Le jury a choisi cette année d’attribuer un prix du 40ème anniversaire à un premier film qui présente en commun avec le film précédent d’écorner le vernis de la société américaine et de la famille « idéale ». Cela commence autour d’une piscine sous un soleil éclatant. Mais c’est bien connu tout ce qui brille n’est pas de l’or… THINGS PEOPLE DO, premier film de Saar Klein nous raconte le tournant de la vie de Bill, un père de famille dévoué, qui perd son travail du jour au lendemain. Il n’a alors pas d’autre choix que celui d’entrer, presque à son insu, dans l’illégalité. Quand il se lie d’amitié avec un inspecteur de police, c’est la double vie qui est désormais la sienne qui risque à terme d’être révélée… Un homme de la classe moyenne dont la vie bascule suite au scandale des subprimes. Comme le film précédemment évoqué « Things people do » est sur la ligne fragile entre thriller et étude sociale. L’univers de Saar Klein est visuellement moins marqué que celui de Gregg Araki même s’ils ont en commun l’amoralité, et même l’immoralité et cette notion de « ce que font les gens » (Things people do) pour satisfaire leurs désirs ou arriver à leurs fins, à commencer par ne pas respecter les règles qu’eux-même énoncent. Jusqu’à la fin, cette immoralité nous tient en haleine et suscite les rires (grinçants) avec un dernier plan, brillant, qui les suspend…et nous laisse choisir entre le mensonge et la vérité, l’honnêteté et le cynisme, le courage et la lâcheté…et rien que pour cela, cette intelligence de ne pas choisir quand tant de films nous disent, ordonnent, même quoi penser, je vous le recommande…

Aimer le cinéma, (aimer tout court ?), c’est accepter d’être aveugle aux défauts et se laisser porter par l’émotion sans en chercher la raison, c’est accepter qu’on nous raconte une histoire et accepter d’être emportés par celle-ci. THE GOOD LIE de Philippe Falardeau, qui possède en commun avec les films précédent de traiter de l’opportunisme du mensonge mais cette fois de manière beaucoup moins cynique, a reçu le prix du jury. Inspiré de faits réels, il raconte l’histoire incroyable de quatre orphelins, rescapés d’une attaque de leur village au Soudan (magnifiquement filmé, judicieux et terrible contraste entre la beauté du lieu et l’horreur absolue que vivent les habitants). Ils parcourent près de 1 000 kilomètres à pieds pour rejoindre un camp de réfugiés des Nations Unies et survivre. Dix ans plus tard, devenus adolescents, ils gagnent le droit d’immigrer aux Etats-Unis à la suite d’un tirage au sort. Commence pour eux une nouvelle aventure dans un monde inconnu et surprenant, marquée par la rencontre d’une femme qui les aidera à retrouver un sens à la vie. Malgré de nombreux clichés, maladresses et facilités scénarsitiques, ce film m’a touchée, tout simplement pour la sincérité parfois presque naïve avec laquelle le réalisateur traite son poignant sujet. Et les bons sentiments, au milieu de ces films sur le mensonge qui dressent un portrait cynique de la société américaine, font parfois, aussi, du bien…

THE BETTER ANGELS de A. J. Edwards n’a en revanche pas emporté les suffrages du jury, sans doute en raison de son ton presque plus malickien que le cinéma de Terrence Malick lui-même dont on découvre sans surprise qu’il est coproducteur du film qui pourrait presque être une réinterprétation de « The tree of life » dont le récit de l’enfance de Lincoln ne serait que le prétexte. J’avoue, malgré tout, m’être laissée portée par la beauté du noir et blanc, l’évocation presque impressionniste de l’enfance de Lincoln, la beauté de la nature exacerbée par des contre-plongées très malickiennes et par les évocations presque implicites de ce qui forgera le caractère et les combats de Lincoln comme cette scène presque furtive lors de laquelle il croise les esclaves enchaînés dans la forêt. Le film est porté par une poésie évanescente qui vous éblouira, charmera (ce qui fut mon cas) ou lassera. A vous de tenter l’expérience.

Je n’ai en revanche pas été emportée par WAR STORY, 2ème film de Mark Jackson malgré la forte présence de Catherine Keener qui incarne ici une photographe de guerre qui, après avoir été prise en otage en Libye et y avoir subi des sévices, choisit de se rendre dans un petit hôtel de Sicile pour s’isoler et évacuer à sa façon son « stress post-traumatique ». Elle y croise Hafsia, une jeune immigrée tunisienne qui veut à tout prix rejoindre la France, et qui ressemble à s’y méprendre à une jeune Libyenne que Lee a photographiée juste avant son enlèvement… D’un sujet passionnant, Mark Jackson a tiré un film présomptueux qui abuse des longs plans fixes et plans séquences pour nous signifier (et nous faire éprouver) la douleur de l’héroïne.

COLD IN JULY (Juillet de sang) de Jim Mickle avec Michael C. Hall, Sam Shepard, Don Johnson, Vinessa Shaw, Wyatt Russell est un autre oublié du palmarès. Cela se déroule en 1989, au Texas. Une nuit, Richard Dane abat un homme qui vient de pénétrer dans sa maison. Alors qu’il est considéré comme un héros par les habitants de sa petite ville, Richard Dane est malgré lui entraîné dans un monde de corruption et de violence. Après avoir présenté l’horrifique « We are what we are », en compétition à Deauville l’an passé, Jim Mickle s’attèle à un autre film de genre ou genre de film, le thriller des années 80 aux frontières de la série B. Le film est servi par un casting haut en couleurs et fortes personnalités : Don Johnson dans le rôle du détective privé, Sam Shepard en père vengeur ultra violent et terrifiant et surtout Michael C. Hall, en Monsieur tout le monde se transformant en vengeur intrépide. Le film est servi par un scénario haletant qui jongle avec les styles, des comédiens et un portrait sans concessions de l’Amérique. Un film jubilatoire. L’autre plaisir coupable de ce festival qui a réjoui de nombreux festivaliers. Là encore, comme dans « White bird », « Things people do », le mensonge règne en maître et derrière l’apparent père de famille de la classe moyenne américaine se dessine un portrait moins lisse et moins reluisant.

On oubliera en revanche UNCERTAIN TERMS de Nathan Silver qui se déroule dans foyer d’accueil pour adolescentes enceintes et qui pâtit d’une écriture trop appuyée, de scènes téléphonées, de clichés qui rendent l’ensemble dépourvu de subtilité.

JAMIE MARKS IS DEAD, 2ème film de Carter Smith, prenait prétexte d’une histoire de mort et de fantôme pour nous parler de la solitude, la difficulté à trouver sa place quand on est adolescent, nous permettant de retrouver le thème fétiche des compétitions Deauvillaises et celui d’Araki. Là on ce dernier recourait à des couleurs kitchs, l’autre nous plonge dans un univers grisâtre, atone. Les passages les plus réussis sont ceux qui ne recourent pas aux « ficelles » du fantastique avec des scènes parfois plus grandguignolesques que terrifiantes. Le film aura surtout marqué les festivaliers par la ressemblance physique entre Jamie Marks et Harry Potter incarné par Daniel Radclife.

LES PREMIERES

Côté avant-premières, le festival nous avait cette année mijoté quelques feel good movies comme LES RECETTES DU BONHEUR de Lasse Hallström avec une Helen Mirren tourbillonnante, cassante (en apparence seulement, hein) à souhait. Malgré une vision de la France totalement surannée et un alignement de clichés (avec le douanier au béret en prime), un film rythmé et divertissant servi par des comédiens attachants et qui visiblement ont éprouvé un plaisir (communicatif) à jouer leurs rôles avec pour résultat une belle ovation pour Helen Mirren à l’issue de la projection que vous quitterez de bonne humeur…et avec un appétit d’ogre!

J’y ai finalement été plus sensible qu’au CHEF de Jon Favrau qui, sous prétexte de faire l’éloge de l’indépendance (au cinéma comme en cuisine, la métaphore n’en finissant plus d’être filée) fait tenir des rôles secondaires et insipides à de grands acteurs (Dustin Hoffman en prime avec néanmoins une mention spéciale pour Robert Downey Jr dont le ridicule interprété avec beaucoup de réalisme et sans peur a déridé mes zygomatiques) sans parler de cette utilisation exaspérante des réseaux sociaux comme symbole de la consécration ultime sans doute pour s’attirer la sympathie d’un jeune public (comme symbole de l’indépendance, on a vu mieux…).

Venons-en plutôt aux vraies bonnes surprises comme CAMP X-RAY de Peter Sattler avec Kristen Stewart et Payman Maadi. La première ne cesse de montrer l’étdendue de son jeu (étonnante dans « Sils Maria » sinueuse, lucide et brillante mise en abyme d’Assayas à voir absolument) et interprète ici une jeune femme qui s’engage dans l’armée afin de quitter ses racines rurales et d’évoluer dans un monde plus ouvert. Mais elle se retrouve à son corps défendant à Guantanamo Bay où elle doit garder des djihadistes agressifs et vivre au quotidien avec des soldats peu prévenants. Elle va alors lier une relation particulière avec l’un des détenus…

Contre toute attente ce qui aurait pu être un film à message politique (lors de l’avant-première, le réalisateur a bien spécifié qu’il ne voulait pas faire un film politique) se révèle être un film sensible sur l’enfermement symbolisé ici par un univers carcéral brutal. Le film quitte progressivement le réalisme pour se transformer en fable universelle réunissant dans leurs solitudes geôlière et prisonnier. Très beaux plans où les barreaux disparaissent comme si les mots et les émotions leur permettaient d’accéder à un ailleurs et à la liberté. Les mots deviennent en effet armes de manipulation puis de l’évasion. Un bel hymne à leur pouvoir, sensible et passionnant du début à la fin si on accepte ce parti pris et de laisser le réalisme au placard.

Autre bonne surprise : GET ON UP de Tate Taylor qui a valu au festival la présence d’un hôte de marque (et une sécurité impressionnante dans Deauville avec mêmes des barricades anti-émeutes mais chut ne le dites pas trop fort, il se pourrait que je l’aie croisé dansant « incognito » sur la piste de la villa Cartier, chaleureux lieu des soirées deauvillaises), coproducteur du film: Mick Jagger, particulièrement souriant et disponible en conférence de presse comme vous le verrez dans ma vidéo ci-dessus. Tate Taylor avait déjà enflammé Deauville lors de l’ouverture du festival en 2011, cette fois, il revenait avec le très attendu biopic sur «Monsieur dynamite » avec un portrait visant à nous faire connaître l’homme derrière la légende, l’enfant meurtri et blessé derrière l’homme parfois blessant et violent.

Né dans une grande pauvreté en Caroline du Sud, au beau milieu de la grande dépression, en 1933, James Brown a survécu à une jeunesse émaillée d’abandon, d’abus sexuel, d’écoles de redressement et de prison. Personne ne lui a jamais appris les règles du jeu. Il était destiné à les briser. De son expérience de boxeur amateur ou de chanteur de rue, il a su canaliser chaque coup dur en un rythme qui se fit l’écho de sa rage de vivre. Il est devenu l’un des interprètes les plus influents qui marquèrent la scène soul ou funk, et l’artiste le plus samplé de l’histoire continue d’inspirer la plupart des artistes reconnus aujourd’hui.

Au-delà de la success story toujours si efficace au cinéma, comme dans La Couleur des Sentiments Tate Taylor parle aussi des droits civiques et de racisme même si le sujet du film est avant tout James Brown. La mort de Martin Luther King permet ainsi d’évoquer la question. ou encore ces indécents et révoltants combats de boxe auxquels doivent se plier les enfants noirs pour le plaisir des blancs ou encore lors de cette scène chez King Records lorsque, en écoutant « Please, Please, Please » le patron dira : « Où est le refrain ? Un nègre qui supplie ça ne suffit pas ».

La réalisation et le montage épousent la folie, le rythme échevelé de la vie et bien sûr, surtout, de la musique de James Brown. Le portrait se veut avant tout flatteur même si certaines zones d’ombre sont évoquées (il battait sa femme, se droguait), elles le sont très furtivement même si la première scène du film est tout sauf flatteuse. Le film est avant tout un hommage à sa musique, salvatrice (pour les autres et pour lui) à sa volonté rageuse (et parfois violente ou égoïste) de réussir. Son égoïsme est ainsi illustré par ses relations, passionnantes, avec avec son ami Bobby Byrd, son partenaire dans leur premier groupe les Famous Flames, mais aussi son choriste. C’est avant tout la prestation remarquable, écorchée, fiévreuse, intense de Chadwick Boseman qui marquera les spectateurs (un Oscar en perspective?).

Tate Taylor a eu la bonne idée de ne pas recourir au traditionnel récit chronologique mais de déconstruire et exploser le récit à l’image de la musique afin d’éclairer l’une par l’autre et les différents visages de James Brown. On termine le film sans avoir vu passer les 2H20 avec une seule envie: se lever, applaudir en rythme et partir écouter du James Brown. Mick Jagger reconnaît s’être largement inspiré de son énergie, sa présence charismatique sur scène mais aussi sa façon de danser. Il pouvait difficilement lui rendre plus bel hommage…

Après le voyage dans la musique, c’est un véritable voyage visuel éblouissant, étourdissant, fascinant que nous a proposé le festival pour clore cette 40ème édition avec SIN CITY : J’AI TUÉ POUR ELLE de Robert Rodriguez & Frank Miller avec Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt, Rosario Dawson, Eva Green, Ray Liotta, Bruce Willis, Christopher Lloyd, Christopher Meloni, Dennis Haysbert, Jaime King, Jeremy Piven, Juno Temple.

Dans une ville où la justice est impuissante, les plus désespérés réclament vengeance, et les criminels les plus impitoyables sont poursuivis par des milices. Marv se demande comment il a fait pour échouer au milieu d’un tas de cadavres. Johnny, jeune joueur sûr de lui, débarque à Sin City et ose affronter la plus redoutable crapule de la ville, le sénateur Roark. Dwight McCarthy vit son ultime face-à-face avec Ava Lord, la femme de ses rêves, mais aussi de ses cauchemars. De son côté, Nancy Callahan est dévastée par le suicide de John Hartigan qui, par son geste, a cherché à la protéger. Enragée et brisée par le chagrin, elle n’aspire plus qu’à assouvir sa soif de vengeance. Elle pourra compter sur Marv… Tous vont se retrouver au célèbre Kadie’s Club Pecos de Sin City…

Alors, bien sûr la construction de l’intrigue est pour le moins imparfaite et inégale. Bien sûr, les clichés sont (omni)présents mais, après tout, à dessein, pour rendre hommage au film noir dont le film reprend et modernise les codes. A l’image du machiavélique personnage d’Eva Green la noirceur et la sophistication du film nous fascinent. Un feu d’artifices visuel qui se regarde avant tout comme un tableau éblouissant, divertissant si on accepte de faire abstraction des failles et facilités scénaristiques.

C’est un moment que je ne manque jamais, le prix Michel d’Ornano remis au premier scénario d’un film français qui, chaque année, nous fait découvrir une véritable pépite (l’an passé, « Les garçons et Guillaume, à table » de Guillaume Gallienne mais je me souviens de bien d’autres, comme « Le bleu des villes » de Stéphane Brizé) cette année attribué à ELLE L’ADORE de Jeanne Herry

Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel estaussi la première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie. Lorsqu’une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer.

Dès la première scène, le décor est planté. Muriel raconte une anecdote à deux personnages de dos, témoignant de son goût pour le mensonge et les plaisanteries un peu lugubres. Une scène en trompe-l’œil aussi comme l’est le film qui, sous ses apparences de thriller est une comédie…ou l’inverse, faussement cynique, oscillant entre noirceur et légèreté. Peut-être aurais-je préféré que la noirceur prenne le pas sur la comédie et sans doute est-ce pour cela que je n’ai pas forcément partagé l’enthousiasme général pour ce film même si Sandra Kiberlain apporte au film une folie absolument irrésistible (la scène de l’interrogatoire est un moment d’anthologie, autour duquel semble d’ailleurs tourner le film). Les scènes de commissariat (notamment l’intrigue entre un couple de policiers) ne sont en revanche pas à la hauteur du reste…mais le film possède une légèreté et une folie douce (le film aurait peut-être gagné à ce qu’elle soit poussée encore plus loin, à être moins consensuel) dont on aurait tort de se priver et il confirme surtout que Sandrine Kiberlain est une comédienne exceptionnelle douée dans tous les registres (rappelez-vous à quel point elle était touchante dans son rôle tout en retenue dans « Mademoiselle Chambon » du même Stéphane Brizé que celui qui avait reçu le prix d’Ornano à Deauville pour « Le Bleu des villes » précédemment évoqué). Une prestation qui nous a aussi valu un des plus beaux moments de ce festival: une véritable déclaration éperdue d’admiration de Vincent Lindon lors de la clôture dont la cinéphilie et la touchante personnalité, enthousiaste et à fleur de peau, ont aussi illuminé ce festival( comme vous le verrez dans ma vidéo de l’hommage à Ray Liotta plus haut ou de la clôture ci-dessous).

Conclusion :« Les plus belles années d’une vie sont celles qu’on n’a pas encore vécues, je m’inscris tout de suite pour être dans le jury du 50ème anniversaire» a déclaré Claude Lelouch lors de la clôture (très réussie, sans temps mort) marquée par les discours des différents membres du jury (oui, j’aime beaucoup les citations et j’aime beaucoup citer Claude Lelouch:)). Un beau moment que je vous propose de revivre en vidéo ci-dessous.

Pour ma part, je vous donne rendez-vous prochainement à Deauville pour d’autres évènements (le Festival du Film Asiatique 2015 notamment mais peut-être d’autres, avant cela) et dans quelques jours au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz dont Inthemoodforfilmfestivals.com est partenaire et pour lequel je vous fais gagner vos pass, ici. Et, ultérieurement au nouveau Festival de Cinéma et Musique de La Baule, du 20 au 23 novembre.

Je vous laisse avec la citation (oui, encore une) d’exergue de mon roman « Les Orgueilleux » qui pourrait être une réponse à celle du film The disappearance of Eleanor Rigby citée en introduction de cet article et une illustration du théâtre des apparences, tantôt fascinant, tantôt pathétique, qu’est un festival de cinéma, bref une Comédie humaine, ce qui n’est pas pour déplaire à l’inconditionnelle de Balzac que je suis: « Beaucoup d’hommes ont un orgueil qui les pousse à cacher leurs combats et à ne se montrer que victorieux ». La Recherche de l’Absolu. Balzac.

Merci à la Mairie de Deauville (notamment pour cette joyeuse soirée « avec » Sean Connery), à Cartier pour les belles soirées étoilées dans son incontournable villa, au Public Système , au CID pour les 27 pass mis en jeu ici, au photographe Dominique Saint pour ses belles photos « in the mood for Deauville ».

Merci à la Mairie de Deauville (notamment pour cette joyeuse soirée « avec » Sean Connery), à Cartier pour les belles soirées étoilées dans son incontournable villa, au Public Système , au CID pour les 27 pass mis en jeu ici, au photographe Dominique Saint pour ses belles photos « in the mood for Deauville ».

Si vous avez aimé cet article et si vous aimez ce blog et si vous voulez qu’il soit mis en lumière, n’hésitez pas à voter pour lui aux Golden Blog Awards ( ici ou dans la colonne en haut à droite de ce blog). Un vote par jour par personne possible. Et n’hésitez pas à partager et à revenir voter. Merci!

Toutes les photos et vidéos de cet article sont la propriété exclusive d’Inthemoodforfilmfestivals.com et ont été prises par Sandra Mézière. Retrouvez d’autres clichés du festival et de Deauville sur mon compte instagram (http://instagram.com/inthemoodforcinema ), sur mes comptes twitter (@moodforcinema, @moodfdeauville, @moodforfilmfest) et sur mes autres blogs http://inthemoodlemag.com, http://inthemoodforhotelsdeluxe.com et http://inthemoodfordeauville.com .

PALMARES DU 40ème FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE

GRAND PRIX

WHIPLASH DE DAMIEN CHAZELLE

PRIX DU JURY

THE GOOD LIE DE PHILIPPE FALARDEAU

PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE

IT FOLLOWS DE DAVID ROBERT MITCHELL

PRIX DE LA REVELATION CARTIER

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT DE ANA LILY AMIRPOUR

PRIX MICHEL D’ORNANO

ELLE L’ADORE DE JEANNE HERRY

PRIX DU 40E

THINGS PEOPLE DO DE SAAR KLEIN

PRIX DU PUBLIC DE LA VILLE DE DEAUVILLE

WHIPLASH DE DAMIEN CHAZELLE

Articles liés à celui-ci:

L’actualité des festivals de cinéma sur Inthemoodforcinema.com

novembre 01, 2022

Festival du Cinéma Américain de Deauville 2019 : bilan complet

septembre 26, 2019

Compte rendu du 44ème Festival du Cinéma Américain de Deauville

septembre 25, 2018

En direct du 71ème Festival de Cannes

mai 05, 2018

44ème Festival du Cinéma Américain de Deauville : les dates !

février 15, 2018

César 2018 : annonce des nominations ce 31 janvier 2018 à 10H

janvier 30, 2018

Mobile film festival : appel à films jusqu’au 9 janvier 2018

janvier 03, 2018

CESAR 2017 : les nominations complètes

janvier 25, 2017